種子島みち

(街道をゆく 第27回)

2005 8/19

薩摩の士族文化の残映が濃厚に遺されているのではないか、との思いから、司馬遼太郎

は種子島への旅を思い立たれたのだそうである。

「鉄砲は伝来後またたくまに日本全国に普及するのだが、そのころにはこの元祖よりもは

るかに銃身が長大になっていて、その一点においても戦国期というのがいかに苛烈な時代

であったかを想像しうる。

鉄砲の出現は、山城を無用にした。

戦国前期ともいうべきそれまでの時代は日本に無数の小豪族が山城にこもって割拠して

いたが、鉄砲の出現でそれが無用になり、大勢力に滅ぼされるか、統合されるかして、つ

いには数カ国を統(ス)べる大勢力を出現させ、天下統一を可能にした。

この点、種子島家もこの運命の例外ではなかった。薩摩の小勢力にすぎなかった島津氏

が鉄砲を多数用いることによって、わずかな期間に薩摩、大隅、日向の三カ国を統一し、

大隅半島の向こうに浮かぶ種子島をも併呑してしまった。種子島家にとっては何のために

二千両も出して、鉄砲を買い、島の技術力をあげてねじの問題を解決したかということに

なるのだが、昔も今も、このようなことは無数にあるように思える。」 と『種子島みち』

の「鉄と鉄砲」の章で述べておられる。

種子島の文献への登場は古く、日本書紀には、33代の推古天皇の時代の616年にヤク

(掖玖、夜勾)人が来たことが記されており、続いて、天武天皇の頃(677年)多禰(タ

ネ)島の人々を飛鳥寺の西で饗応したと出てくる。2年後には朝廷から使者が使わされ、

その報告は次のようである。

「多禰国の図をたてまつる。その国は京を去ること五千余里、筑紫(九州)の南の海の中

にある。人々は髪を短く切り、草の裳(モ)を着けている。稲はいつも豊かに取れ、年に

一度植えれば二度の収穫がある。産物は支子(クチナシ)、莞子(カマ)や海産物が多い。」

とある。

種子島は九州南端の大隅半島の南の延長上にあり、南北に延びた細長い島であり、そこ

の南西にある屋久島が丸々とした島であるのと対照的である。「種子島」の地名が下記の

ようであり、アイヌ語地名が我が国一様に残っている一つの重要な根拠となっている。

種子島 タネ(ガ) tanne(-ka) 長い(上手、岡)

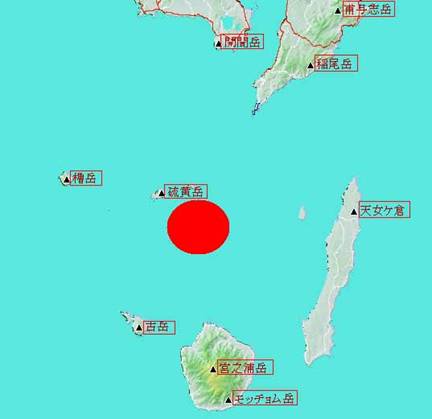

種子島の置かれた地理配置は下図のようである。

図 1.鬼界カルデラを中心にした南九州の地形図

赤丸は今から約6千3百年前の縄文中期におきた鬼界カルデラの位置を示している。こ

のカルデラの範囲は東西20Km,南北15Kmと言われているが、かつての鬼界ヶ島と呼

ばれた薩摩硫黄島はこのカルデラの西端の外輪山の一角である。このカルデラの生成はこ

の1万年の間でももっとも烈しい火山の噴火の一つに数えられ、しかも海底火山の噴火で

あり、火砕流は半径約百Kmの円状に達したと言われており、ここから北に約百Kmの地

点にある国分市の縄文早期の上野原遺跡も約6mの降灰で覆われ、これが為にこの遺跡は

約3千2百年間続いた縄文集落の終焉の理由、時期は明確である。

なお、地理的な歴史認識をさらに戻してみれば、日本列島から種子島、屋久島に続く、

沖縄諸島などの島々はかつてはユーラシア大陸の外縁をなしていたものであり、海没して

いく中で、屋久島、種子島、大隅半島が陸続きで細長く南に延びた半島を形成していた時

期もあったのではないかと考えられる。屋久島のヤク地名は屋久島には見られず、種子島

にかつて5カ所ほど合ったことが分かっている。次のような地名がかつての半島であった

ことを暗示しているように思える。

屋久島 ヤク ya-kut 陸岸の首(状の半島)

なお、首はアイヌ語では "kut","rekut" であるが、日本語においても「クビ」、「ク

チ」、「クツ」などに示されるように、中空のものが "kut" であり、鹿児島弁において

はこれらの日本語はアイヌ語と同じく、いずれも "kut" と発音される。「ノドクビ」な

どは「ノドクッ」であり、(not,u-kut:アゴの中空の所、首)などとともに縄文語として

のアイヌ語が日本語に深く関わっていることを思わずにはいられない。

熊毛郡 クマゲ kuma-ke 横山の所

種子島、屋久島が横山状の細長い半島であったことを暗示しているように思える。

上記の地形図から気になる地名は下記の通り。

甫与志岳 ホヨシ ho-i-o-us-i 山裾には獲物がいつも多くいる所

稲尾岳 イナオ inaw 幣場、祭場

開聞岳 カイモン kay-mom 折れくだけて流れ漂う(山)

この山は縄文後期に出現したことが明らかで

発生当時はこのようなものであったのだろう

か。

櫓岳 ヤグラ ya-kur,a 山縁の日影(の山)

鹿児島県三島郡黒島の櫓岳を北からみた山容図は下記のようであり、地名の黒島と関わ

りがあるのであろう。

図 2.鹿児島県三島郡黒島の櫓岳を北からみた山容カシバード撮影像

頂上は、中央やや左手が櫓岳で、左に帽子山、右に横岳山、右側手前に出ているのが花

立山である。

硫黄島 イオウ iwaw イオウ

「イオウ」はアイヌ語も同じである。

鬼界ヶ島 キカイ key-kay 太地の頭、山が折れくだけた

天女ヶ倉山アマメガクラa-mam-ka-kur,a我らがかわいい岡の日影(の山)

古岳 フル hur 岡

宮之浦岳 ミヤノウラ muy-ya-not-uta入江の縁の太地のアゴ、岬の砂浜

宮之浦町のある地形を意味しているのでは。

モッチョム岳 mo-chi-om 小さな我らが太もも

小さな切立った岩山であるが、この意味と地

形との関連はいまいち不明、性器に関係か?

図 3.東から見たモッチョム岳山容カシバード撮影像(断崖の出っ張り)

「種子島時堯(トキタカ)が、鍛冶数人をしてその製法を調べさせた。

似たようなものはできたが、ただ銃身の底をどう塞いでいいかがわからなかった。底が

ねじになっているのだが、当時の日本にはねじの知識がなく、この点を知るのに非常に苦

心があったとされている。

いずれにしても、鉄砲は未開の孤島にやってきたのではなく、鉄についての産業が当時

の日本なりに高水準に達していた島にやってきたということが、歴史のおもしろさである

かと思える。」と「鉄と鉄砲」の章にある。 種子島時堯からの依頼を受けた島の刀鍛冶

師、八板金兵衛は苦心惨憺、娘をポルトガル船にさしだし、その製法を探ったという伝承

もあるそうである。娘の名前「若狭」を記念して、わかさ公園も作られている。

種子島の中心は西之表市である。

図 4.鹿児島県西之表市中心部の拡大地形図

西之表市は種子島氏の城下町であり、町制が敷かれたとき、北種子島村から西之表千容

になったのだそうである。「西之表」が古くからあるとしたら下記のような地名であった

のではないだろうか。

西之表市 ニシノオモテni-us-o-mor-te木が群生する河口の岡の所

その他、下記のような地名ではないだろうか。

中西 ナカニシ na-ka-ni-us-i 水辺の上手の木が群生する所

洲之崎 スノサキ su-not-san-key鍋底状の地の出崎の前に出た頭、岬

野首 ノクビ not-kut-pi 太地のアゴ、出崎の岩崖の石原

松畠 マツバタケ matu-pa-ta-ke 入り込んだ入江の岡の切立った所

桜ヶ丘 サクラガオカsa-kur,a-ka-o-ka浜の日影の岡のそこの上手

中目 ナカメ na-ka-moy 水辺の上手の入り込んだ所、山

小牧 コマキ ko-mak-ke そこは奥まった所

中野 ナカノ na-ka-not 水辺の上手の太地のアゴ、出崎

納曽 ノウソ no-us 良い/尊い湾

城 ジョウ so 岩

海泊 アマドマリ am-tomari 爪状の地の船泊

無線 ムセン mu-sem(pir) 塞がって日影(の所)

若宮団地 ワカミヤ wakka-muy-ya水辺の入江の縁/岸

なお、種子島氏の居城は赤尾木城である。

赤尾木城 アカオギ wakka-o-ke 水辺の河口/山裾の所

西之表港の西対岸には馬毛島がある。先生は「沖のほうに、馬毛島が、本島の種子島に

寄り添うようにして浮かんでいる」と表現されている。

馬毛島 マゲ mam-ke 可愛い/小さいもの、所

であろう。西郷隆盛の西南戦争の首謀者の一人、桐野利秋(キリノトシアキ)がこの島

にやってきて盛大な鹿狩りをやったのだそうである。地元の種子島士族も加わったのだそ

うであるが、「島五郎(シマゴロウ)」などとばかにされ、種子島士族の田上権蔵は桐野

をぶっ殺すといってつけねらったらしいが、なにしろ「人切り半次郎」と怖れられた桐野

だけに、ついに果たせなかったが、桐野が大鹿の角を掴んでひねり倒しているのを見て、

桐野なんどにまけるものかと拳骨で鹿を打ち殺してまわったのだそうである。田上権蔵は

西南の役では西郷軍に属して桐野などとともに中央政府に相対したが、負傷し帰郷し、そ

の後巡査になり、退官後、牧場経営、呉服商、金物商、砂糖の仲買などおこない、色々な

逸話も残している。

旧石器時代から縄文時代にどのように移行したかについて、種子島には後期旧石器時代

の遺跡が六カ所あり、約3万年前の生活跡や縄文草創期の土器などが発見され、共通する

磨製石器などから我が国にどのように縄文文化が伝わったかの経緯を示す重要な遺跡と考

えられる。縄文文化が南方起源であることを明確に示しているのではないだろうか。

図 5.種子島最南端部の地形図

最南端の角倉崎にポルトガル船が座礁し、その結果我が国に鉄砲が伝わったのである。

気になる地名は下記のようである。

有尾 アリオ ar-o もう一方の山裾/河口

牛野 ウシノ us,i-not 湾の出崎

中ノ塩屋 ナカノ na-ka-not 水辺の上手の出崎

シオヤ so-ya 岩/岩礁の陸岸

野大野 ノオノ no-o-nup 尊い/良い山裾の原場

郡原 コオリバラ ko-ori-para そこは高台の広い所

田代 タシロ ta-sir-o 切立った山の裾

西之 ニシノ ni-us-not 木の群生する出崎

平野 ヒラノ pira-not 崖の出崎

角倉崎 カドクラ ka-tu-kur,a 上手の峰の日影

郡川 コオリ ko-ori そこの高台

広田 ヒロタ pira-ota 崖の(ある)砂浜

ここの広田遺跡は昭和30年の台風で壊れた所から弥生期から古墳時代にかけての100

体以上の人骨、貝製品などが出現したのだそうである。

茎永 クキナガ kut-ke-na-ka 岩崖の所の水辺の上手

竹崎 タケザキ ta-ke-san-key 切立った所の出崎

大竹崎 オオ oho 奥深くの

松原 マツバラ matu-para 入り込んだ入江の広い所

竹崎海岸沿いに種子島宇宙センターは設けられ、ロケットの発射実験が行われている。