琉球王国への海の道

2004 5/26

薩摩国の鹿児島湊から琉球王国の首都であった首里の外港、那覇津を経て与那国まで、

約1,300Kmを島々の文化、歴史をたどりながら地名を見てみよう。鹿児島県に属する

薩南諸島、沖縄県に属する琉球諸島、台湾に近い先島諸島である。旧石器時代のある時期

まではアジア大陸の外縁をなしていた部分であろう。中国大陸と日本本土、東南アジアを

結んで様々な文物や文化の行き交う「海のシルクロード」であった。

NKKの特別番組「日本人はるかな旅」で示されたように、海の底へ幻と消えたスンダ

ランドから北へ海を渡った縄文人の祖先達の来たルートを遡ることになる。また、片山言

語学研究所の片山龍峰先生は沖縄地方の地名に北海道と同じ地名が、特に海岸の呼び方は

共通していることを指摘されており、地名を追ってみたい。

鹿児島湊を出て、錦江湾を南下し、山川湊まで約50Kmさらに開聞岳を右に見ながら

長崎鼻を越え、左に佐多岬を見ながら南下する。

図 1.薩摩半島の最南端部を東やや上空から見た所のカシバード撮影像

左端が長崎鼻、標高922mの開聞岳が整った姿を見せ、手前に202mの竹山が尖った

山頂を見せ、右奥に池田湖が輝いている。これらの地名をアイヌ・縄文語の立場から整理

すると下記のように思える。

鹿児島湊 カゴシマ ka-kot-oma 上手に窪地がある

ka-kot-suma 上手の窪地の(ある)岩山

いずれにしても桜島を言っている。

錦江湾 キンコウ kim-ukaw (周囲の)山が重なり合っている

山川湊 ヤマカワ ya-oma-ka-wa 山縁にある岡の岸辺

開聞岳 カイモン kay-mu-o-un 折れ波を塞ぐ山裾がある

長崎鼻 ナガサキバナna-ka-san-key 水辺の上手の前に出た太地の頭、岬

佐多岬 サタ sa-ta 前の所、出崎

竹山 タケ ta-ke 切り立った所

佐多岬を過ぎるとまもなく左手に種子島の長い島影を見ることになる。南北へ約58K

mある。島の形から次のような地名であることはいろいろな人に言われている。

種子島 タネガ tanne-ka 長細い上手、岡

種子島の中心の町、西之表市の周辺地形図は下記のようである。

図 2.鹿児島県西之表市周辺地形図

気になる地名は下記の通り。

中西 ナカニシ na-ka-ni-us-i 水辺の上手に木が群生している所

松畠 マツバタケ matu-pa-ta-ke 入り込んだ山の切り立った所

桜が丘 サクラガ sa-kur-ka 前の日陰の岡

納曽 ノウソ no-us-or 尊い湾の所

城 ジョウ so 岩

甲女川 コウメ (u)kaw-muy 石の重なり合いの入江

川迎 カワムカエ ka-wa-muk-kaye 上手の岸辺で塞ぐ折れ波

塰泊 アマドマリ am-tomari 爪、寝そべった地の船泊

若宮団地 ワカミヤ wakka-muy-ya 水辺の上手の岸辺

種子島が長細い島であるのに対して、隣接の屋久島は直径約26Kmほどの丸い島であ

る。屋久島の「ヤク」地名などの推定は前項の「宮之浦岳」を参照願いたく。

屋久島から南南西に約250Km、トカラ列島などを過ぎて進むと奄美大島であり、東

に喜界島がある。

図 3.鹿児島県大島郡喜界町の喜界島の地形図

この島は隆起珊瑚礁の島であり、下記のような島名ではないだろうか。

喜界島 キカイ kim-ka-i 山の岡の所

下記のような地名が気になる。

トンビ崎 トンビ to-un-pi 海にある岩

小野津 オノツ o-not 山裾のアゴ、岬

志戸桶 シトオケ situ-o-ke 山の走り根の裾の所

佐手久 サテク sa-tek(sam) 浜の側

伊砂 イサゴ i-sa-ko その(神の)砂浜の所

砂の古語「イサゴ」と関係がありそう。

中熊 ナカグマ na-ka-kuma 水辺の上手の横山

赤連 アカレン wakka-ru-un 水辺の道がある

湾 ワン wa-un 岸辺にある

中里 ナカサト na-ka-sa-tu 水辺の上手の前の峰

荒木 アラキ ar-ke もう一方の所

手久津久 テクヅク tek-tuk 手の(ように)突き出す

シツル崎 sinturu 砂丘

花良治 ケラジ ker-ra-us-i 削れた低岸がある所

阿伝 アデン a-ter-un 我らが波の踊る場所

嘉鈍 カドン ka-tu-un 上手に峰がある

奄美大島の中心は名瀬であり、名瀬湊の周辺地形図は下記のようである。

図 4.鹿児島県名瀬市周辺地形図

下記のような地名が気になる。

名瀬市 ナゼ na-se(tur) 水辺の太地の背、中窪み

有良 アリラ ar-ra もう一方の低岸

芦花部 アシケブ as-ke-p 切り立って削れたもの、川

芦花部川が深い谷を刻んでいる。

秋名 アキナ arke-na もう一方の水辺

幾里 イクサト i-kusa-to そこを越える、船で渡す海辺

山羊島 ヤギ ya-ke 岸辺の所

摺子崎 スリコ sut-ri-ko 山裾の高台の所

朝仁 アサニ a-san-i 我らが前に出たもの、我らが岬

小宿 コシュク ko-su-ke そこは鍋底状の窪地の所

知名瀬 チナセ chi-na-se(tur) 我らが水辺の太地の背、中窪み

朝戸峠 アサト as-tu 切り立つ峰

有屋 アリヤ ar-ya もう一方の岸辺/山縁

仲勝 ナカカチ na-kas-ka-tu 水辺を渡った所の上手の峰

奄美大島の南は加計呂麻(カケロマ)島で瀬戸内町である。

図 5.鹿児島県大島郡瀬戸内町の地形図

ここの海峡を瀬戸内(セトウチ)と言うが、下記のような地名で瀬戸内海と同じであろ

う。

瀬戸内 セトウチ sep-to-ut,i 広い海の枝川

セトナイ sep-to-nay 広い海の川

いずれにしても地形を良く言い表してい

ると思えるが。

その他、気になる地名は下記のようである。

加計呂麻島カケロマ ka-kep-oma 上手が削れた所

上手に太地の額、段丘がある

木慈 キジ key-us-i 太地の頭、山がある所

須子茂 スコモ su-kom,o 鍋底状の窪地のコブ山

嘉入山 カニュウ ka-ni-o-u 上手で木が群生しあう

俵 ヒョウ pi-o-u 石が群生しあう

於斎 オサイ o-sa-i 山裾の浜の所

伊子茂 イコモ i-kom,o 神のコブ山

伊子茂湾が広がるが生駒山と同じように祭

場とした山からの地名であろう。

勝能 カチユキ katchiw-i-uk-i 投げ槍して獲物を捕る

湾の奥の海辺の地名である。

野見山 ノミヤマ nomi-ya-oma 祈る岸辺にある

秋徳 アキトク arke-tok もう一方の突き出た所

諸鈍湾 ショドン so-to(ko)m 岩礁(の浜)の(に突き出た)小山

生間 イケンマ i-kep-moy そこは削れた入江

渡連 ドレン to-ren 海が沈んだ

to-rep 海の沖合

知之浦 チノウラ chi-no-uta 我らが尊い砂浜

須手 ステ su-te 鍋底状の窪地の所

古仁屋 コニヤ ko-ni-ya そこは木々の岸辺

嘉鉄 カテツ ka-tek-tu 上手に手指のような峰

蘇刈 ソカル so-kar 岩礁(の岸)が曲がっている

名瀬湊から沖縄の那覇湊まで約350Km,徳之島、沖永良部島、与論島などを見なが

ら進む。

図 6.鹿児島県大島郡徳之島町の中心部の地形図

徳之島の地名は下記のようなものではないだろうか。

徳之島 トクノシマ tok-no-suma 突き出た尊い岩山/島

井之川岳などに関係する島名に思えるが。

天城町 アマギ am,a-ke 太地の爪、寝そべった地の所

母間 ボマ ho-oma 川口にある

久志 クシ kusi 船で渡す所、対岸

当部 トウベ tu-hur-pe 峰の岡の所

アイヌ語ではクジラを hunpe と言う

が「岡であるもの」と言うことではないだ

ろうか。

諸田 ショタ so-ta 岩礁の所

徳和瀬 トクワ tok-wa 突き出した岸辺

亀徳 カメトク ka-muy-tok 上手の入江に突き出る

亀津 カメツ ka-muy-to 上手の入江の海辺

犬田布岳 インタブ inup-tap(kop) 猟に出て止まるタンコブ山

「インタブデー」と読むそうである。

「タップ」とは人体語で「肩」である。

阿木名 アキナ arke-na もう一方の水辺

糸木名 イトキナ etu-key-na 太地の鼻、山崎の山の水辺

次は沖永良部島である。

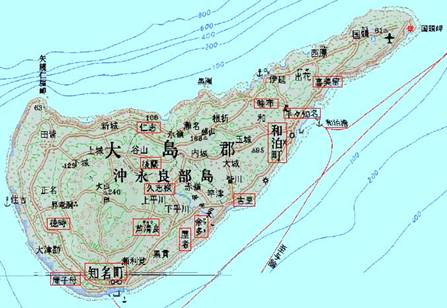

図 7.鹿児島県大島郡和泊、知名町などの沖永良部島地形図

沖永良部の「エラブ」地名は下記のようなものであろう。

永良部島 エラブ e-rap 太地の頭、山崎の翼(のような地形)

下記のような地名が気になる。

和泊町 ワドマリ wa-tomari 岸辺の船泊

「トマリ」はアイヌ語・日本語とも共通。

知名町 チナ chi-na 我らが水辺

喜美留 キビル kip-ir 太地の額、海岸段丘が続いている

手々知名 テデチナ tes-te-chi-na 反り返った所、岬の我らが水辺

畦布 アゼフ a-sep 我らが広い所

古里 フルサト hur-sa-tu 岡の前に出た峰

余多 アマタ am-ta 太地の爪、寝そべった地の所

屋者 ヤジャ ya-sa 山縁の浜

仁志 ニシ ni-us-i 木々が群生している所

後蘭 ゴラン ko-ran そこで下っている、坂道

久志検 グシケン kusi-kep 川向こうの削れた(所)

芦清良 アシキヨラ as-key-o-ra 切り立った太地の頭、山の裾の低岸

徳時 トクドキ tok,i-tuk-i 突起したもの、山が突き出した所

屋子母 ヤコモ ya-kom,o 岸辺のコブ山

和泊町に南州神社があり、西郷隆盛のゆかりの地であろう。奄美大島、徳之島、この沖

永良部島に流刑となったそうである。大島郡の南端、与論島を過ぎれば沖縄本島は間近で

ある。

図 8.鹿児島県大島郡与論町の与論島の地形図

与論島の「ヨロン」とは下記のような地名ではないだろうか。

与論島 ヨロン iwor-un 神々の住む世界がある

その他、下記の地名が気になる。

那間 ナマ na-oma 水辺にある

ミナタ離(ハナレ) muy-na-ta 入江の水辺の所

古里 フルサト hur-sa-tu 岡の前に出た峰

茶花 チャハナ cha-pana 岸辺の水辺

朝戸 アサト as-tu 切り立った峰

麦屋 ムギヤ muk-ya 塞がった山縁

赤崎 アカザキ wakka-san-key水辺の前に出た太地の頭、岬

与論島の南端と沖縄本島の北端は約23Kmの間である。琉球王国のあった沖縄島、そ

の首都であった首里、その外港、那覇湊などの地名は下記のようであろう。

(沖)縄 ナワ na-wa 水辺の岸

那覇湊 ナハ na-wa/pa 水辺の岸/水辺

首里 シュリ si-hur,i 大きな岡

琉球王国は「海のシルクロード」の拠点として栄えたが、時代の波に翻弄されてしまっ

た。

図 9.沖縄県那覇市周辺の地形図

気になる地名は下記の通り。

与那原町 ヨナバル i-o-na-par 獲物が群生する水辺の広い所

豊見城村 トミ(グスク) to(ko)m,i 小山

佐敷町 サシキ sa-sike 前に荷物を持っている/前の荷置台

屋富祖 ヤフソ ya-hur-o 岸辺の岡の裾

ya-hur-so 山縁の岡の岩礁(の岸の所)

宮城 ミヤギ muy-ya-ke 入江の岸辺の所

勢理客 ジツチャク

伊祖 イソ i-so その(獲物の/神の)岩礁

安波茶 アハチャ apa-cha 入口の岸/我らが山の縁

経塚 キョウヅカ key-o-toska 山の裾の土塁

沢岻 タクシ ta-kusi 切り立った所の対岸

弁ヶ岳 ベンガ penke-ka 川上の上手

与那城 ヨナ(グスク) i-o-na 獲物が群在する水辺

板良敷 イタラシキ i-tar-ra-sike そこは波が踊る低岸の荷台

仲伊保 ナカイホ na-ka-i-ho 水辺の上手のそこは山裾

志喜屋 シキヤ siki-ya オニガヤの岸辺

真境名 マジキナ mam-siki-na 小さなオニガヤの水辺

岡の広い所に小さな池がある。

照屋 テルヤ ter-ya 滝川の岸辺

稲嶺 イナミネ inaw-muy-ne 幣場の入り込んだ所にある

志多泊 シタハク (kamuy-)sinta-pa-ke 神のユリカゴの山の所

与根 ヨネ i-o-nay 獲物が群生する川

沖縄本島の那覇湊からは西南西に与那国まで約530Km、先島諸島と呼ばれる宮古諸

島、八重山諸島を訪ねる。

図 10.沖縄県平良市などのある宮古島・伊良部島の地形

那覇湊から約300Kmである。下記の地名が気になる。

宮古島 ミヤコ muy-ya-ko 入江の岸辺の所

与那覇湾などはふさわしいのでは。

平良市 ヒララ pira-ra 崖の低岸

伊良部島 イラブ i-rap 神の翼

島を鳥の羽に見立てた地名に思えるが。

福山 フクヤマ pu-ke-ya-oma 倉、獲物の多い所の山縁にある

仲宗根 ナカソネ na-ka-so-nay 水辺の上手の滝川

長間 ナガマ na-ka-oma 水辺の上手、岡にある

保良 ボラ ho-or 山裾の所

友利 トモリ tu-mor,i 峰の岡

砂川 ウルカ hur-ka 岡の上手

豊原 トヨバル toy-o-par 泥だらけの原場

千代田 チヨダ chi-i-o-ta 我らが獲物が群在する所

ツンフグ tu-un-hur-kut 峰にある岡の岩崖

与那覇 ヨナハ i-o-na-pa 獲物が群生する水辺の端/岸

来間 クリマ kur-oma 日陰がある

約110Kmで石垣島、竹富島である。

図 11.沖縄県石垣市の周辺地形図

下記のような地名が気になる。

竹富島 タケトミ tak-to(ko)m ゴロタ石の小山

崎枝 サキエダ san-key-e-ta 前に出た太地の頭、岬の山の所

屋良部崎 ヤラブ ya-rap 岸辺の翼、両側の出崎

於茂登岳 オモト o-mo-to 山裾の小さな池

今は2つのダム池になっている。

名蔵湾 ナグラ na-kur 水辺の日陰

バンナ岳 pan-na 川下の方角

磯辺 イソベ i-so-pet そこは岩礁の川、滝川

宮良 ミヤラ muy-ya-ra 入江の岸辺の低岸

白保 シラホ sirar-ho 岩盤の裾

平得 ヒラエ pira-e 崖の山

観音岬 カンノン kan-o-un 上手の山裾にある

さらに西に西表(イリオモテ)島、波照間、与那国島と続く。

図 12.沖縄県八重山郡竹富町の西表島の地形図

気になる地名は下記の通り。

西表島 イリオモテ ir-o-mor-te 一続きの山裾の岡の所

宇部利埼 ウベリ hur-pes,i 岡の水際の崖

船浦 フナウラ pu-na-uta 倉、獲物の多い水辺の砂浜

伊武田崎 インダ ir-ta 一続きの所

古見岳 フルミ hur-muy 岡の山

ヒナイ滝 pi-nay 小石の川

テドウ山 tes-tu-o-u 連なる峰の裾がくっつきあう

カンビラ滝 kan-pira 上手の崖

浦内川 ウラウチ ura-us-i 砂浜にくっついているもの、川

祖納 ソノウ so-no-o-u 岩礁の尊い山裾がくっつきあう

サバ岬 sa-pa 前に出た頭、岬

仲良川 ナカラ na-kar 水辺で曲がっている

片山先生が「北海道と同じ地名がある。」と感動されたのはここのカタカナ地名などで

はないだろうか。

図 13.沖縄県八重山郡波照間島の地形図

波照間島とは「最果てのウルマ(珊瑚礁)」と言うことらしい。参考までにアイヌ・縄

文語で次のように考えたが。

波照間島 ハテルマ pa-ter-moy 端の滝川の入江

この世の果てで海がつきる様子を想像する

が。

名石 ナイシ na-us-i 水辺にある所

高那崎 タカナ ta-ka-na 切り立った上手、岡の水辺

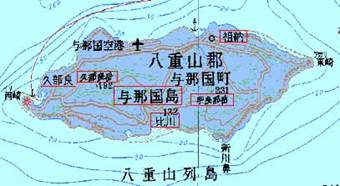

与那国島の与那国とは次のような地名ではないだろうか。

与那国島 ヨナクニ i-o-na-ku-un-i 獲物の群生する水辺の我らが住む所

下記のような島であろう。

図 14.沖縄県八重山郡与那国町の与那国島地形図

気になる地名は下記の通り。

祖納 ソノウ so-no-o 岩礁の尊い川口

宇良部岳 ウラブ hur-rap 岡の翼(状の裾を持つ山)

比川 ヒガワ pi-ka-wa 小石の上手の岸辺

久部良岳 クブラ kut-hur 岩崖の岡

やっと南端の島まで到達できた。今回で講談社の「日本街道シリーズ(100シリーズ)」

に沿って各地の地名を見てきたが、最終回まで何とかたどることが出来た。たびたびの皆

様のご来訪に感謝したい。今後はしばらくデータを整理し、パワーアップした形をお目に

かけられればと考えている。ありがとうございました。