最上川と六十里越街道

2004 1/14

「出羽三山へ詣でる、川と山の2つの道と称して、大石田(山形県北村上郡大石田町)

から最上川を下り、鶴ヶ岡(山形県鶴岡市)まで下り、六十里越をして山形まで戻るルー

トである。

仙台方面からの参拝者は最上川舟運の最大の拠点、大石田河岸から羽黒山、月山、湯殿

山の三山詣で向かったのだそうである。

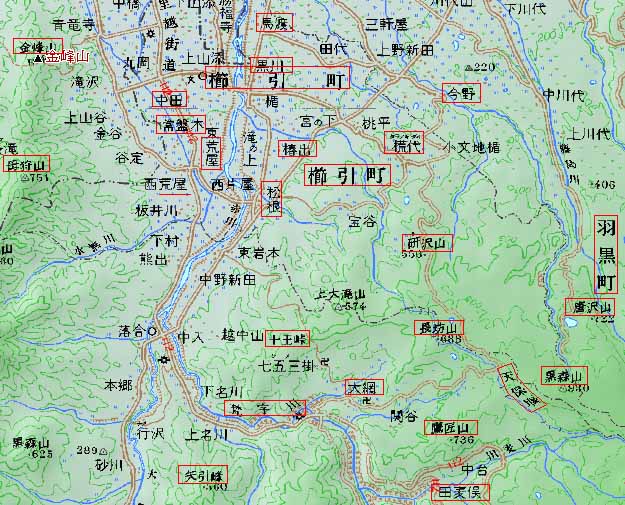

図 1.山形県北村上郡大石田町周辺の地形図

「奥の細道」の旅に出た松尾芭蕉も、「五月雨(サミダレ)をあつめて早し最上川」と

読み、最上川上流の地形を良く表しているように思う。相模川は多くの支流を集めて、こ

こ大石田の下流からはうねった急流をなし、最上48滝をなし、古来多くの船が難破した

そうである。最上川の元の意味はこの辺りの地形を意味した下記のようなものであろう。

最上川 モガミ mo-ka-muy 子供の(川の)上手の入江

その他の気になる地名は下記のようである。

尾花沢市 オバナサワ o-pana-sa-wa 山裾の水辺の前に出た岸辺

大石田町 オオイシダ oho-pi-usi-ta 奥深い石が群在する所

白鷺 シラサギ sirar-sa-ke 岩礁の砂浜の所

駒籠 コマゴメ kom,a-ko-muy コブ山の所の入江

鷹巣 タカス ta-ka-su 切り立った上手の鍋底状の窪地

豊田 トヨダ toy-o-ta 泥だらけの所

今宿 イマシュク i-ma-su-ke 獲物が群在する鍋底状の窪地の所

豊立山 トヨタテ toy-o-ta-te 泥だらけの切り立った所

田沢 タザワ ta-sa-wa 切り立った前に出た岸辺

丹生川 ニュウ ni-o-u 木々が重なり合う

水銀産出地を丹生と言うがどうか。

赤井川があり、銀山川もあり、鉱山の跡で

はあるが。次の地名との矛盾はどうか?

安久戸 アクト a-ku-to 我らが呑む池

正厳 ショウゴン so-kom 岩のコブ山

二藤袋 ニトウブクロni-tu-o-u-pu-kur,o 木々の峰がくっつき合う倉、

獲物の多い日陰の所

鶴巻田 ツルマキダ tur-mak-ta 伸びているもの、山崎の奥まった所

徳良湖 トクラ tu-kur,a 峰の日陰

朧気 オボロゲ o-poro-ke 山裾の大きな所

横内 ヨコウチ yoko-ut,i 獲物を狙う、獲物の多い枝川

五十沢 イサザワ i-sa-san-wa 獲物の砂浜の前に出た岸辺

古殿 フルドン hur-to(ko)m 岡の突き出た小山

原田 ハラダ para-ta 広い所

六沢 ロクサワ (pi-)rok-sa-wa 石がゴロゴロある砂浜の岸辺

大石田宿から約19Km,最上川を一気に下り、清川(キヨカワ)で下船し、西へ約2

0Km進むと庄内藩の鶴ヶ岡城下である。途中、羽黒街道を南東へ取ると羽黒山神社の門

前町、手向(トウゲ)である。

図 2.山形県東田川郡羽黒町手向井周辺拡大地形図

手向 トウゲ tu-o-u-ke 峰裾がくっつき合う所

羽黒山 ハグロ pa-kur-o 太地の頭、山の陰の山裾

京田川 キョウタ ukaw-ta 石の重なり合った所

鶴沢町 ツルサワ tur-sa-wa 伸びている前に出た岸辺

長屋 ナガヤ na-ka-ya 水辺の上手の岸/山縁

鶴ヶ岡(現、鶴岡市)は鎌倉時代の地頭からの武藤氏が大宝寺氏とも称して庄内全域に

勢力を広げていたが、最上義光に攻め滅ぼされ、関ヶ原の戦の後57万石の山形藩主とな

った最上氏であったが三代で改易となり、徳川譜代の酒井忠勝が14万石の庄内藩主とし

て入り、幕末まで酒井氏が治めた。米所、庄内である。

庄内平野 ショウナイ so-nay 滝の川、岩礁の川

なお、鶴岡市周辺地形図は下記のようである。

図 3.山形県鶴岡市周辺地形図

鶴岡市の地名の元は次のように南から伸びている金峰山などの山尾根に由来するもので

あろう。

鶴岡市 ツルオカ tur-o-ka 伸びている山裾の上手、岡

金峰山 キンポウ kim-o-u 山の裾がくっつき合っている

その他、気になる地名は下記のようである。

面野山 オモノ om-o 太腿のような山裾

ここのすぐ北が酒田市であり、酒田は下記の地形からの名前であろう。

酒田市 サカタ sa-ka-ta 砂浜の上手、岡の所

酒田は鳥取砂丘の4倍の量の砂丘であると言われており、下記のように面野山から西を

見た高舘山の山裾の山容は砂丘そのものであり、「オモノ」地名の元になったものであろ

う。

図 4.山形県鶴岡市面野山から西の高舘山を見たカシバード撮影像

高舘山 タカダテ ta-ka-tar-ke 切り立った上手の踊る場所、祭場

西の麓に加茂港の加茂集落がある。

加茂 カモ kamuy 神(の地)

荒崎 アラザキ ar-san-key もう一方の前に出た頭、岬

今泉 イマイズミ i-ma-etu-muy 獲物が群生する出崎の入江

安丹 アンタン ar-tan もう一方のこちら岸

丹波という小字が有り、対をなす地名では。

友江 トモエ to(ko)m-o-e 突き出た山の裾の頭、出崎

菱津 ヒシヅ pi-us-tu 岩山がくっついている峰

油戸 アブラト a-hur-to 我らが岡の海辺

荒倉山 アラクラ ar-kur,a もう一方の日陰

西目 ニシメ ni-usi-muy 木々が群生する入江

由良 ユラ i-hur 神の岡、祭場

栃屋 トチヤ to-us-ya 池のある岸辺

栃のある岸辺かも知れない。

熊野長崎 クマノナガサキ kuma-not-na-ka-san-key

横山の出崎の水辺の上手の出崎

福田 フクダ pu-kut-ta 倉、獲物の多い岩棚の所

播磨 ハリマ ar-moy もう一方の入江

横内 ヨコウチ yoko-ut,i 獲物の多い枝川

平形 ヒラカタ pira-ka-ta 崖の上手の所

幕野内 マクノウチ mak-no-ut,i 奥まった良い、獲物の多い枝川

昼田 ヒルタ pi-ru-ta 小石の道の所

野田 ノダ nutap 川の湾曲部

猪俣 イノマタ i-not-mak-ta 神のアゴ、出崎の奥まった所

松尾 マツオ matu-o 入り込んだ入江の川口

赤川 アカ wakka 水

日出 ヒノデ pi-not-e 小石原の太地のアゴ、出崎の頭

双葉 フタバ huttar-pa 浅瀬の岸

稲生 イナオイ inaw-i 幣場、祭場の所

井岡 イオカ i-o-ka 神のそこの上手

斉藤 サイトウ sa-i-to 砂浜の所の池

我老林 ガロウバヤシkar-raor-pa-ya-usi

曲がっている低岸に岡の岸がある所

馬渡 マワタリ ma-wattar,i 小さな淵、流れの絶えない淀み

中田 ナカダ na-ka-ta 水辺の上手の所

鶴ヶ岡を六十里越街道の起点として東の山形を目指す。国道112号線に沿って南へ約

10Km進むと松根宿、さらに大網宿、田麦俣宿などと進む。

図 5.山形県東田川郡櫛引町松根周辺地形図

櫛引町 クシビキ kusi-pi-ke 川向こうの小石原の所

黒川 クロカワ kut,o-ka-wa 日陰の上手の岸辺

常盤木 トキワギ tok-wa-ke 突きだした岸辺の所

椿出 ツバキデ tu-pake-te 峰の頭、山の所

今野 コンノ kom-not コブ山のアゴ、出崎

タラノキダイ tar-notkew-tay滝川のアゴ骨、出崎の林

松根 マツネ matu-nay 入り込んだ入江の川

母狩山 モカリ mo-kar-i 小さく曲がっている所

研沢山 トザワ tu-sa-wa 峰状の前に出た山縁

唐沢山 カラサワ kar-sa-wa 曲がっている前に出る山縁

黒森山 クリモリ kur-mor,i 日陰の岡

天保堰 テンポ ter-ho 滝川の川口

長坊山 チョウボウ chiw-ho-u 水の流れのある山裾がくっつき合う

鷹匠山 タカジョウ ta-ka-so 切り立った上手の岩

大網 オオアミ oho-am,i 奥深い太地の爪、寝そべった地

十王峠 ジュウオウ chiw-o-u 水の流れる山裾がくっつき合う

梵字川 ボンジ pon-o-usi 小さな川口がある所

矢引峰 ヤビキ ya-pi-ke 山縁の岩の所

田麦俣 タムギマタ ta-mu-ke-mak-ta切り立った塞がった所の奥の所

田麦川による深い渓谷の場所である。

黒川から左手に月山、湯殿山を見て進むと赤川右岸に松根宿、さらに約13Km進むと

大網宿、湯殿さんへの登拝口の一つである。さらに約4Km進むと田麦俣宿があり、湯殿

山、月山の麓にある。さらに奥の湯殿山の麓に六十里山と呼ばれる場所があり、街道名の

「六十里越」とは距離を言うのではなくここを越えると言うことであろう。

六十里山 ロクジュウリ(pi-)rok-chiw-ri(石が)ゴロゴロある水流の高台

さらに約27Km南下すると、寒河江川の上流に出て、南からの登拝口である本道寺宿

へ出る。今は寒河江ダムが出来て、月山湖がある。

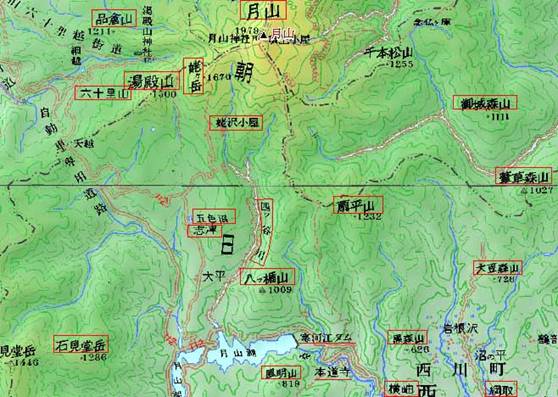

図 6.山形県西村山郡西川町本道寺、月山周辺地形図

月山 ガッサン ka-tu-san 上手で峰が前に出ている

katu-san 景色の良い山

湯殿山 ユドノ yu-tu-nu(pri) 湯のでる峰の山

yu-tu-o-un 湯の出る峰裾にある

「ユ」はアイヌ語も共通に使われる。

品倉山 シナクラ si-na-kur,a 大きな水辺の日陰

姥ヶ岳 ウバガ upas-ka 雪の上手

姥沢小屋 ウバサワ upas-sa-wa 雪の前に出た岸辺

御城森山 ゴジョウモリko-so-mor,i そこは岩の岡

葦草森山 イクサモリ i-kusa-mor,i そこを越える岡

元は尾根道に付いた名前であろう。

扇平山 オウギヒラ o-u-ke-pira 山裾がくっつき合う所の崖

四ッ谷川 ヨツヤ i-o-tu-ya 獲物が群在する峰の縁

志津と五色沼について、西から見た山容は下記のようである。

図 7.山形県西村山郡西川町志津と五色沼の西からのカシバード撮影像

全体の山容は大きな峰であるが、中央の五色沼の手前にポコリポコリとコブ山があり、

これが下記のようなゴシキ地名であろう。

志津 シヅ si-tu 大きな峰

五色沼 ゴシキ ko-sike そこで荷物を背負っている

八ッ楯山 ヤツダテ yachi-ta-te 湿地に切り立った所

石見堂岳 イシミドウ pi-usi-muy-tu 岩山にある入り込んだ所の峰

風明山 フウミョウ pu-muy-o-u 倉、獲物の多い入江の川口が合う

大豆森山 ダイズモリ tay-tu-mor,i 林の峰の岡

黒森山 クロモリ kur-o-mor,i 日陰の山裾の岡

横岫 ヨコグキ yoko-kut-ke 獲物を狙う、獲物の多い岩崖の所

綱取 ツナトリ tu-na-tur-i 峰の水辺が伸びている所

綱取川が寒河江川に合流する所である。

寒河江川に沿って東に降り、約15Km進むと白岩宿であり、中世の城下町だそうであ

る。陣ヶ峰などの地名も残っている。白岩の北に聳える山形県村上市、寒河江市境にある

標高1462mの葉山がかつては出羽三山とされ、修験者の霊山だったそうで南麓の白岩

にある慈恩寺は行基の開山で、朝廷の深い帰依を受けてきたそうである。

藤原摂関家の荘園として、寒河江庄があり、鎌倉時代には源頼朝の屈指のご家人、大江

広元が地頭になり約400年、大江家によって治められたが、最上義光に滅ぼされたのだ

そうである。

図 8.山形県寒河江市周辺地形図

寒河江市 サガエ sa-ka-e 砂浜の上手の入江/山

天童市 テンドウ ter-tu-o 滝川の峰の裾

白岩宿 シライワ sirar-iwa 岩盤の岩山

吹場平山 フキバヒラ pu-ke-pa-pira 倉、獲物の多い所の山頂の崖

留場 トメバ to(ko)m,e-pa 小山の頭、岡

箕輪 ミノワ muy-o-wa 入江の山裾の岸部

吉田 ヨシダ i-o-si-ta 獲物が群在する所

郡山 コオリ ko-ori そこは高台

郡山など郡衛の置かれた所と言われるが。

野田 ノダ nutap 湾曲部

(nuta:ほっぺた)である。

乱川 ミダレ muy-tar 入江の滝川/岩礁の川

大町 オオマチ oho-matu-i 深い入り込んだ入江の所

成生 ナリュウ na-ru-o-u 水辺の道がそこでくっつき合う

舞鶴山 マイヅル may-tur,u きらきらするものが伸びている

最上川が湖のように広がっていたのでは。

倉津川 クラツ kur-to 日陰の湖

栄町 サカエ sa-ka-e 砂場の上手、岡の入江/山

長岡山もあり寒河江の地名と同じであろう

長岡山 ナガオカ na-ka-o-ka 水辺の上手、岡のそこの上

米沢 ヨネザワ i-o-nay-sa-wa獲物の群在する川の前の岸辺

平野山 ヒラノ pira-not 崖のアゴ、出崎

大江町 オオエ oho-e 深い入江/奥深い山

左沢 アテラザワ a-ter,a-sa-wa我らが滝川の前の岸辺

寒河江から南下し、約17Kmであるが、途中、近世の商用の川湊である長崎宿、江戸

時代の山形城下の外港、船町宿をへて山形にいる。

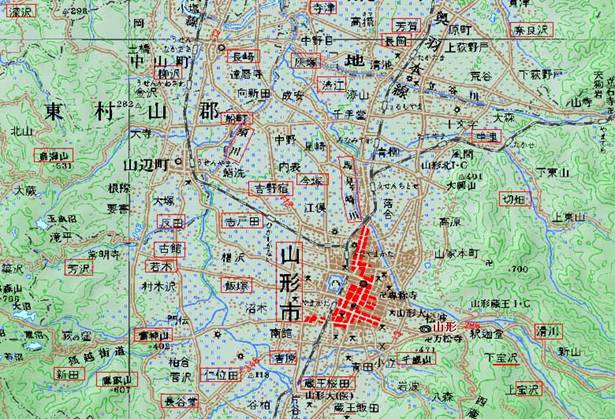

図 9.山形県山形市周辺地形図

最上氏により切り開かれ、江戸時代初期の義光(ヨシアキ)の時代には日本海側の酒田

と最上川水運で結ばれ、57万石の城下町として繁栄することになったがその後、3代で

改易となり、山形藩は分割され、ここは幕末には5万石の城下町となっていたが町は繁栄

を続けた。

山形市 ヤマガタ ya-oma-ka-ta 山縁にある上手、岡の所

深沢 フカザワ hukka-sa-wa 浅瀬の前の岸辺

柳沢 ヤナギサワ yana-ke-sa-waヤナを仕掛ける所の前の岸辺

長崎 ナガサキ na-ka-san-key 水辺の上手の前に出た頭、出崎

寺津 テラツ ter-to 滝川の池

芳賀 ハガ pa-ka 太地の頭、岡の上手

長岡 ナガオカ na-ka-o-ka 水辺の上手のそこの上、岡

奈良沢 ナラサワ (ri-)nar-sa-wa 高台の前の岸辺

灰塚 ハイヅカ hay-toska イラクサの土塁

渋江 シブエ simpuy-e 泉池のある入江

須川 ス su 鍋底状の窪地

鳥海山 チョウカイ chiw-kay 潮波の折れ波状の(山裾の山)

反田 ソリタ so-ri-ta 岩礁の高台の所

志戸田 シトダ situ-ta 山の走り根の所

吉野宿 ヨシノ i-o-si-nup 獲物がとても多い原場

今塚 イマヅカ i-ma-toska 獲物が多い土塁

馬見ヶ崎川マミガサキ ma-muy-ka-san-key小さな入江の上手の出崎

中里 ナカサト na-ka-sa-tu 水辺の上手の前に出た峰

切畑 キリハタ kir,i-pa-ta 太地の足、切り立った山の所

滑川 ナメ nam-pe 冷たい水

宝沢 タカラザワ ta-kar-sa-wa 切り立って曲がっている前の縁

千歳山 チトセ chi-tokse 自らを突き出させている

蔵王桜田 ザオウサクラダ sa-o-u-sa-kur-ta 前で山裾が合う前が日陰の所

吉原 ヨシハラ i-o-si-para 獲物がとても多い広い所

飯塚 イイヅカ i-toska 神の、獲物の多い土塁

古館 フルダテ hur-ta-te 岡の切り立った所

若木 ワカキ wakka-ke 水辺の所

芳沢 ヨシザワ i-o-si-sa-wa 獲物がとても多い前の岸辺

富神山 トガミ to-ka-muy 池の上手の山/入江

鷹取山 タカトリ ta-ka-tur-i 切り立って上に伸びているもの、山

二位田 ニイダ nitat 湿地

長谷堂 ハセドウ pase(-onkami)-tu 重々しい神のいる峰

今回も頑張って多くの地名を収集してみた。