オホーツク街道

(街道をゆく 第33回)

2005 9/28

北海道にはアイヌ文化とは別種のオホーツク文化が入っていたとして、司馬遼太郎は『オ

ホーツク街道』を著わし、そのため、北海道の東北海岸沿いを稚内から網走などを経て、

知床半島まで旅されている。

オホーツクとはシベリヤ東部のツングース諸語語で「広い川」を意味する、"okata"、

"okhota"等に、ロシア語の語尾"sk"が追加され、"okhotsk"となったものだそうで、広

い川とは現在はロシア、中国の国境をなす、「アムール川(黒竜江)」のことであろう。

今回は『オホーツク街道』の足跡を訪ねて、本格的なアイヌ語地名を辿ってみよう。

先生は旅の結論を下記のように、

「知床オホーツク沿岸の考古学遺跡はにぎやかで、斜里町から半島の先端にいたるまでわ

ずか七十キロメートルほどの沿岸に、こんにちわかっているだけで八十二カ所もの遺跡が

ある。遺跡銀座のようなものである。

そのほとんどが、縄文早期から続縄文時代のもので、さらにいえば、縄文文化ほど、日

本固有の文化はない。

この固有性と、オホーツク文化という外来性が入りまじっているところに、北海道、と

くにのオホーツク沿岸の魅力がある。」と『オホーツク街道』の「旅の終わり」の章で述べ

ておられる。

サハリン(樺太)から網走、知床に至る海の道があり、そこをツングースの一派が渡っ

てきたことを発見したのは、E.S.モース、坪井正五郎、鳥居龍蔵などの学統を受けつ

いだ、米村喜男衛(キオエ)という、理髪職人をしていた人であったそうである。大正2

年、まだ21歳の頃、寒村であった網走に移住してきて、網走川河口の近くの砂丘に、古

代人の人跡、モヨロ貝塚を見いだしたのだそうである。

「米村喜男衛が棒の先でそっと崩してみると、貝類のほかに、石器、骨角器、土器などが

出てきた。やがて人骨もでる。どれもが、他に類例をみないものだった。

日本史学に、”オホーツク人”が登場する瞬間である。」 と「韃靼の宴」の章で、感

慨深げに述べておられる。

稚内市の裏山に登れば、天気の良い日には樺太が北に見える。学校を出たての若かりし

頃、稚内に二ヶ月を過ごした、思い出である。幕末に外国船が頻繁にあらわれだした頃、

樺太は大陸につながっていると海外でも信じられていた。海防の必要におられた江戸幕府

は間宮林蔵を樺太探検に使わし、樺太が島であることを、間宮海峡を発見している。

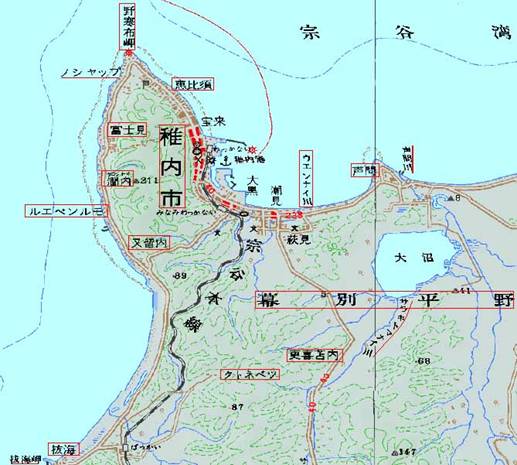

図 1.北海道稚内市周辺地形図

稚内はノシャップ岬の東岸の道に沿って細長く延びた町である。訪れた当時、ミニスカ

ートが流行っており、極寒の時でも娘さんがミニスカート姿で、足もとを取られながら歩

いておられたのにはビックリさせられた。

稚内は下記の地名である。

稚内市 ワッカナイ (yam-)wakka-nay (冷たい)水の川

フシコ・ヤムワッカナイ、(husko:古い;もとの)という川に鮭(サケ)が寄ってきて、

人々が集まってきたのが起源と言われている。後に樺太航路の拠点として大発展し、その

後漁港で栄えている。

幕別平野 マク(ン)ベツ mak-un-pet 後(山の方)にある川

野寒布岬 ノシャップ not-sam 太地のアゴ、岬のそば

m→p の変化は不破裂音で一般的らしい。

根室半島の先端の納沙布(ノサップ)に同じ。

富士見 (明らかに和語であるが西に利尻富士を見れる位置を示して入る。

元々は次の通り。)

ニヲトマリ ni-o-tomari 木々が群生する船泊

濶内 ウロンナイ ur-o-un-nay 岡の裾にある川

この地名は「アイヌ語ではあるが意味不明」とある。詳細地形をみると海岸段丘の下段

の段丘集落であり、尾根間の川があった痕跡もある。勝手に解釈してみたが。ここの南に

カタカナのままの地名が、「ルエベンルモ」、「マタルナイ」、「ルエラン」と続く。手持ち

の資料で行き当たらなかったので、次のように推定してみたが。

ルエベンルモ ru-e-pen-rum 道がそこから川上の(にある)太地

の頭、山/岬

又留内 マタルナイ mata-ru-nay 冬道の川

東から流氷のない西海岸に冬場移動したので

あろうか。

ルエラン ru-e-ran 道がそこから下る

集落のすぐ東の峠を越えるとクエラン川があ

り、稚内市に流れ込む。

クエラン川 ku-e-ran 我らがそこで(坂を)下る

ルエランと対の地名であろう。

地形図の地名に戻る。

抜海 バッカイ pakkay-pe 子を背負うもの

海岸の岩の形がそのように見える。

恵比須 エビス e-pis-ne 山頂/水源が浜/尾の方にある

各地にあるエビス地名と地形が同じと考えた

が、もう一つはっきりしない。恵比須地域に

2軒の神社を確認したが、神社名不明。

ウエンナイ川 wen-nay 悪い川

なぜ悪い川なのかまでは見いだせなかった。

鮭が遡上しない川だったのでは。

声問 コエトイ koy-toye 波を切る/波が崩れる

声問川、声問岬があり、地形に関わる地名。

更喜苫内 サラキトマナイ sarki-to-oma-nay カヤ/アシの沼にある川

讃岐国の「サヌキ」はもともと「サルキ」で

あったと言われており、(sar-ki:湿原のカヤ)

のこれであろう。

クトネベツ kut-ne-pet 岩崖である川

「私どもは宗谷湾に沿って北上し、最北端の宗谷岬にむかっている。このまま走ればーー

海に道路があればーーあと一時間で樺太につくはずである。

”オホーツク人”たちは、樺太からやってきた。」 と「宗谷」の章でのべられ、素朴

民族として、ギリヤーク(いまはニブヒ)として、日本人、アイヌ人へ最も近いことを述

べられている。その他、近隣の民、鮭の漁皮で服や靴を作るナナイ族、樺太でトナカイを

飼ったり海獣漁をするウイルタ族(旧はオロッコ)、エベンキ族、エベン族などとの民族

のつながりに気を配られている。

図 2.北海道稚内市の宗谷岬周辺地形図

以後、和語により着けられ、もとの形が鮮明のものは楕円の赤丸で示した。

宗谷岬 ソウヤ so-ya 岩/岩礁/滝の陸岸

この地名はソウヤ(宗谷、曽屋、惣谷)、シオヤ(塩屋、塩谷、東入)、ショウヤ(庄

屋、勝谷)等と、北海道以外でも多く、神戸市垂水区の塩屋町などもこれであろう。

珊内 サンナイ san-nay 流れ下る川

この地名も青森の三内丸山遺跡、秋田県平鹿郡山内(サンナイ)村などと同じであろう。

大水が出る地名にあると言われているが、島根県大田市等に跨る三瓶山、三瓶川なども

この、”san-pet”であろう。

清浜 キヨハマ (かつては下記のようで、和語に翻訳した地名)

ピリカタイ pirka-tay 美しい林

富磯 トミイソ (かつては下記の地名)

リヤコタン riya-kotan 越年する村

増幌川 マシホロ mas,i-uppo カモメの輪唱歌

カモメが鳴きながら群れ飛ぶ姿をたとえたも

の。mas,i-uppo→masihoro 音韻変化。

泊内川 シマリナイ tomari-nay 船泊を流れる川

目梨川 メナシ menas,i 東風

峰岡 ミネオカ (かつては下記の地名)

トキマイ/トキマエ tuki-oma-i/tuki-mo-iwa

酒椀があるもの、所/酒椀の小山

時前川が流れている。

萌間山 モエマ/モイマ mo-iwa 小山

mo-iwa→moima

宗谷岬から宗谷国道と呼ばれる国道238号線を南東へ約30Km進むと猿払村浜鬼志別

へ達する。ここにはインデギルカ号遭難者慰霊碑があり、碑文には次のように書かれてい

る。

『昭和14年12月12日。ソ連船「インディギルカ」号とそれに乗り合わせていた人

々に最後の時がやって来た。

「イ」号は、秋の漁場を切り上げて帰る漁夫及びその家族1004名を乗せて、カムチ

ャッカからウラジオストクに向かって航海中、折からの暴風雨に押し流され、乗組員たち

の必死の努力も空しく、進路を失い、12月12日未明浜鬼志別岩沖1500mのトド岩

に座礁転覆、700余名の犠牲者を出す海難史上稀有の惨事となった。

身をさくような厳寒の海上で激浪と斗かい、肉親の名を叫び続けながら力尽きて死んで

いった人々のことと、その救助に全力を注いだ先人たちの美しい心情は、人類のある限り

忘れてはならない。

この碑は、北海道はもとより国内の数多くの人々、並びにソ連側の海員、漁夫の善意に

基く浄財によって、「イ」号と運命を共にした人々の冥福を祈ると共に、国際親善並びに

海難防止の願いを込めて建立されたものであり、台座の石はソビエト社会主義共和国連邦

から寄贈された花崗岩である。』

当時は国際情勢も風雲急を告げる状況にあり、ノモハン事件後で、満州事変なども始ま

り、ソ連との関係は最悪の状態であり、冬場の嵐と格闘しながら救助活動をしたが、イン

ディギルカ号の悲劇として語り継がれている。

図 3.北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別周辺地形図

座礁転覆したトド岩とは図中の海馬(トド)島である。

地名は下記の通り。

頓別平野 トンベツ to-un-pet 沼にある(入る)川

猿払村 サルフツ sar-put,u 湿原の川口

知来別 チライベツ chiray-pet イトウ魚の川

幻の大魚、イトウの生息地である。

シネシンコ sine-sunku 一本のエゾマツ

一本松という所であろう。

鬼志別 オニシベツ o-ni-us-pet 川口に木々が群生する川

北海道以外にも「オニ」地名は多く、鬼(越、王、屋、丸、原、古賀、高、崎、鹿、取、

首、瀬、石、袋、沢、池、長、津、伏、木、柳、脇、塚など)、小入谷(オニュウダニ)、

遠敷(オニュウ)、尾西(オニシ)なども上記の "o-ni-us" を伝えるものが多いので

はないだろうか。

豊里 トヨサト (もとは字、鬼志別)

恵山辺 エサンベ e-san-pe 頭が前に出ているもの、岬

猿骨 サルコツ sar-kot 湿地の窪地

sar-e-ukot 湿原(川)がそこでくっついている

芦野 アシノ (かつては下記の地名)

サル sar 湿原、葦原

キモマ沼 kim-oma-to 山にある沼

ホロ沼 poro 大きい

知里真志保先生はこの語の語源は

(po-nu:子を持つ)からとされている。

猿払 サルフツ sar-put,u 湿原の川口

狩別 カリベツ kari-pet 曲がっている川

カムイト湖 kamuy-to 神の沼

さらに南東に進むとすぐ、浜頓別町のクッチャロ湖を右手に見て、枝幸町の神威岬を越

える。

図 4.北海道枝幸郡浜頓別町と枝幸町境の神威岬周辺地形図

この地形図のすこし右下に枝幸町の中心地があるが、かつてコールドラッシュに沸いた

町だそうである。

クッチャロ湖、枝幸町の地名は下記のようである。

クッチャロ湖 (to-)kutcharo 湖のノド

阿寒の屈斜路湖も同じである。

枝幸町 エサシ e-sa-us-i 頭が浜(前)についているもの、岬

檜山のかつてのニシン漁で有名な江差町、岩手県の江刺市などこの地名であろう。

地形図からは下記のように解釈されている。

神威岬 カムイ kamuy-etu 神様の岬

人が近づいてはならないような危険な場所に

"kamuy"などと名付けたのだそうである。

宇曽丹 ウソタン u-so-ta-an-pet 互いに滝を掘っている川

us-ta-an-nay いつも掘っている川

ここで砂金ブームが明治末に起きたそうで

る。

珠文岳 シュブン supun ウグイ魚(石斑魚)

斜内 シャナイ so-nay 滝の川

目梨泊 メナシ nenas,i 東風

問牧 トイマキ tuy-pake 崩れた頭、岬

toy-mak 土の後

野近志 ノチカシ not-ika-us-i 岬をいつも越える(迂回する)所

枝幸町からさらに、雄武(オウム)町、興部(オコッペ)町を経て紋別市にいたる。途

中にも興味深い地名が多いが、上記の町名のみに限定すると

雄武町 オウム o-mu 川口が塞がる

オウム川の河口を風や潮流が砂で塞いだこと

による

興部町 オコッペ o-ukot-pe 川口をつけ合っているもの

かつては興部川と藻興部川とが川口で合流し

ていたのだそうである。

紋別市は古く、オンネノトロ、トマリ、ノトロなどとも呼ばれていたそうであるが、「モ

ンベツ」は下記地形図に元紋別の地名があるように、藻鼈(モベツ)川に因む地名である

そうである。

図 5.北海道紋別市周辺地形図

紋別市 モンベツ mo-pet 静かな川

藻鼈川 モベツ mo-pet 静かな川

川口近くの流れは遅流であることによる川名

沙留 サルル sar-oro 湿原の中(の川)

思沙留川 オムサルル o-mu-sar-oro 川口が塞がった湿原の中(の川)

この川の河口はオムシャリ沼に流れ込んでおり、オムサロと呼ばれる原生花園や遺跡が

続いてあり、上記の地名解釈と同様のものであろう。

富丘 トミオカ (かつては下記の地名)

オムサル o-mu-sar

川口が塞がった湿原

渚滑 ショコツ so-kot

滝の窪地

渚滑川、渚滑岳とあり、上流に滝上町があり

もともとはこの辺りの川名からであろう。

ウエンヒラリ岬 wen-pira-ri 悪い崖の高台

さらに南東へ、湧別町、オホーツク海へ続く、サロマ湖を左手に見ながら湖畔を走り常

呂町を経て、能取湖畔を左回りに半周して網走市へ出る。

湧別町 ユウベツ yu-pet 湯の川

yupe(-ot) チョウザメ(が群生する)

ipe-ot-i 食べ物(魚)が群生する所

湧別川の地域は有名な地名が多いが、地名の語義の分からなくなったものが多いのだそ

うである。山田秀三先生も湧別町の地名は保留されている。古くユウベチ、ユウヘツ村。

サロマ湖 sar-oma-to 湿原ある沼

常呂町 トコロ tu-kor 峰、山崎を持つ

to-kor 沼を持つ

この地名も山崎説と沼説と大きく揺れた地名

であるらしい。山田先生は古い文献では「ツ

コロ」とあるのに注目し、tu→to の音韻

変化はないとし、山崎説を取っている。

能取湖 ノトロ not-oro(-kotan)岬の所(中)の村

能取の集落名から湖の名前になった。

能取湖、網走市の周辺地形は下記のようである。

図 6.北海道網走市周辺地形図

網走市のアバシリ地名も、アイヌ語の語義が薄れると共に諸説が生じ、諸説粉々とある

そうであるが、主なものは下記の通り。

網走市 アバシリ a-pa-sir,i 我らが見つけた土地

a(=chi)-pa-sir,i 祭場の土地

apa-sir 雨漏りのする場所(洞窟)

古い記録には「ハハシリ」、「ハバシリ」とあるそうであるが、現地の伝承ではもとも

と「チバシリ」で、知里真志保先生は、

「チバはイナウサンの古語で、チバシリは、幣場の島、と解すべきでもともと網走川の海

中にあった帽子岩についた名称である。この岩は古くカムイ・ワタラ(神・岩)といわれ、

漁民であるアイヌが崇拝する沖の神の幣場であった。チバシリが古語であり、意味が分か

らなくなってきてアパシリに変わりこの土地の地名になった。」

とされ、これが正しいのではないだろうか。

千葉県にはチバ地名と、かつての安房(アワ)国、これは "a-pa" から出たものと考

えるが、「チバ」、「アパ 」の組み合わせがあり、四国の阿波(アワ)国 などもこの祭場

地名であろうと考えている。また、(a:我らが)のつく地名、アタゴ(a-tapkop:我らが

タンコブ山)、アヤ(a-ya:我らが陸岸)、アオ(a-o:我らが川口)、(a-wa:我らが岸辺)

などいずれも祭場に関係する地名に思える。

その他、地形図から下記のような地名であろう。

美岬 ミサキ (元の字名は最寄村で、下記のようであろう。未確認)

モヨロ moy-oro 入江の所

駒場 コマバ (元の字名はフシコタンで、下記であろう。未確認)

フシコタン husko-kotan 古い村

リヤウシ湖 riya-us-i いつも越年する所(越年村に由来)

卯原内 ウバラナイ u-par-ray 互いに川口が死んでいる(口なし川)

opar-ray 川口が死んでいる(口なし川)

o-para-nay 川口が広い川

決め手のない地名の一つ。

冒頭に述べたように米村喜男衛が見つけたオホーツク人の遺跡は網走川の河口の左岸の

モヨロ(最寄)遺跡であった。

最後は世界遺産となった知床半島の斜里郡斜里町のウトロである。

図 7.北海道斜里郡斜里町ウトロ周辺の地形図

下記のような地名である。

知床半島 シレトコ sir-etok,o 太地の頭の突出部、突端

斜里町 シャリ sar,i 湿原、草原

宇登呂 ウトロ utur,u-chi-kus-i その間を我らが通る所

岩と岩の間を通る、交通の難所であったらしい。(chi-kus-i:我らが通る所)とは何の

変哲のない言い方であるが、交通の難所を言ったらしい。これで思い出すのは古事記に筑

紫(チクシ)島と出てくるかつての筑紫国、福岡平野のことである。ここが古代において

交通の難所であったのは、ここの平野においては幾本もの大河がおもに南から北に注ぎ、

橋の無かった古代においては、東西に移動するには大潮の干潮時の川底が現れ、砂丘状態

になった時を見計らい、四つんばいになりながらも渡ったということだったのではないだ

ろうか。まさに "chi-kus-i" だったのであろう。

地形図のその他の地名は下記のようである。

サシルイ岳 sas-ruy 昆布が烈しい、群生している

この山の東を流れるサシルイ川に由来。

羅臼岳 ラウス ra-us-i 低くあるもの、所

百名山にも指定されている山名としては相応

しくなく、羅臼川、羅臼集落からアイヌ地名

の分からない和人が名付けたのは一目瞭然。

元々の山名は下記の通り。

チャチャヌプリ chacha-nupri 親父の山、大山

知西別岳 チニシベツ chip-ni-us-pet 舟の木が群生する川

(知西別川に由来)

岩尾別 イワオベツ iwaw-pet 硫黄の川

ホロベツ川 poro-pet 大きな川

チャシコツ崎 chasi-kot 砦の跡/祭場の跡

フンベ川 hunpe 鯨(クジラ)

この川の川口の出崎が鯨の形であろうか。(hunpe:鯨)の語源を (hur-pe:岡のよう

なもの) と考えたがどうであろうか。各地に フンペ/フンベ地名はあったそうである

が、宇部市などのウベ地名も同じであろう。ここには中宇部、上宇部、沖宇部などの字名

があり、鯨のようなこんもりした岡を確認したのだが。

オショコマナイ川 o-so-ko-oma-nay川口の滝がそこにある川

未確認。

オシンコシン崎 (岬の付け根にある、南側のオシンコシン滝からきた

岬名。しかしこの滝川名はもともとチャラセナイであ

った。岬の東に小川があり、オシンクウシ川があり、

この名前がオシンコシンとなまって滝名になってしま

ったらしい。)(これらの川名は下記の通り。)

オシンクウシ川 o-sunku-us-i 川口にエゾマツが群生するもの、川

チャラセナイ川 charase-nay チャラチャラと音を立てる川

遠音別 オンネベツ onne-pet 大きい川

日本人、アイヌ人はどこから来たか、アイヌ人・アイヌ文化の北方との関連をとなえる

人も多い。オホーツク人の到来、オホーツク文化の到来は、アイヌ人・アイヌ文化にどの

ように働いたか、回答が待ち遠しい限りである。