中山道木曽路

2004/7/27

今回は贄川から馬籠まで、日本の屋根を貫いて続く、随一の山路だそうである。木曽駒

ヶ岳を主峰とする東に木曽山脈、西には飛騨の山々が続き、御嶽山がひときわ高くそびえ

立っており、その間を木曽川が深い渓谷をなして南下している。現在の国道19号線に当

る約14Kmの道のりを今回は訪ねる。

この道は古代の律令国家の東山道に相当し、「続日本紀」に「吉蘇路(キソジ)」の開

通が和銅6年7月7日(713年)とあるそうである。徳川家康は江戸幕府を開き、幹線道

路の整備に乗り出し、この道を江戸と京を結ぶ二大幹線になっていったが、川留のないこ

の道は多くの人に利用された。

江戸から33番目の宿、贄川宿は奈良井川の川沿いにあり、両側に山が迫る木曽谷をな

す。ここには贄川口留番所が置かれ、木曽檜で有名な材木生産の「白木改(アラタメ)」

の役目をになっていたそうである。

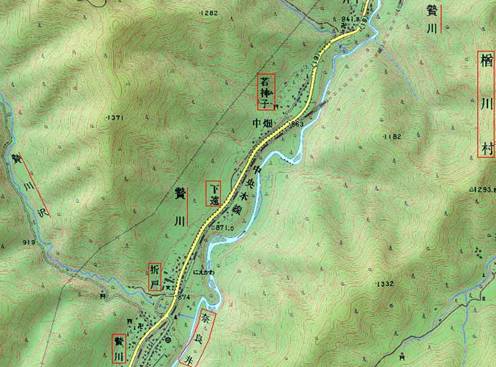

図 1.長野県木曽郡楢川村贄川周辺の拡大地形図

図にもあるように贄川の地名はこの川に沿って、この絵の外の下方にもあり、この地方

の広域地名をなしている。アイヌ・縄文語の立場からは下記のような地名に、他の地名と

共に見てみよう。

贄川 ニエカワ ni-e-ka-wa 木々の入江の上手の岸辺

楢川村 ナラカワ (ri-)nar-ka,wa 高地の高台の上手の岸辺

奈良井川 ナライ nar,a-i 高台の所(の川)

若神子 ワカミコ wakka-muy-ko水辺の入江の所

下遠 シモトオ si-mom-tu-o 大きな手のひらのような峰の裾

折戸 オリト ori-to/tu 岡の池/峰

奈良井川沿いを約7Km南に遡ると奈良井千軒とうたわれ、賑わった奈良井宿である。

現在まで当時の名残をあちこちに残している。

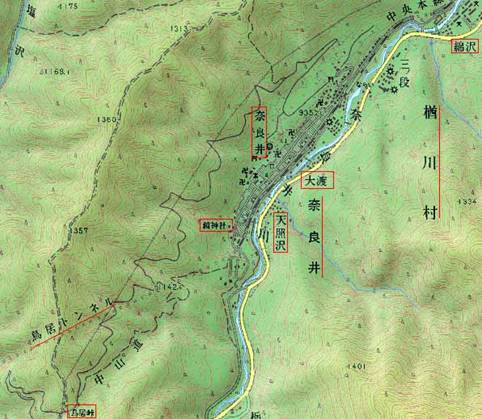

図 2.長野県木曽郡楢川村奈良井の周辺拡大地形図

下記のような地名が気になる。

綿沢 ワタサワ wattar-sa-wa 流れの絶えない淀み、淵の前の岸辺

大渡 オオワタリ oho-wattar,i 深い淵

天照沢 アマテル am,a-ter 太地の爪、寝そべった地の滝川

鎮神社 シズメ si-tu-moy 大きな峰の入江

鳥居峠 トリイ tur-i 伸びているもの、長い峰

奈良井宿からは奈良井川を登ってきた道から、鳥居峠を越えて、木曽川を下る道になる

が、木曽川沿いにでた所が薮原宿である。ここは尾張藩御鷹匠(オタカジョウ)役所が置

かれ、将軍のタカ狩り用の鷹を育て続けた所であるそうである。次の宮ノ越宿は平家打倒

の兵を挙げた木曽(源)義仲の挙兵地として知られている。この地の中心地、木曽福島ま

ではさらに約7Kmである。さらに上松宿と続く。

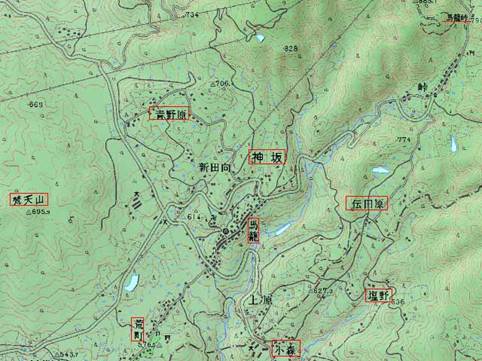

図 3.長野県木曽郡木曽福島町の周辺地形図

木曽福島の城山(1281m)からは南東に木曽駒ヶ岳(2956m)が、その手前に木曽

前岳(2756m)と共に間近に見られ、西には御嶽山(3067m)が立ちはだかっている。

冬景色の木曽駒ヶ岳と御嶽山は下記のようである。

図 4.長野県上伊那郡宮田村、木曽郡上松町、木曽福島町境の駒ヶ岳山容図

図 5.長野県木曽郡王滝村、木曽郡三岳村境の御嶽山の山容カシバード撮影像

気になる地名は下記のようである。

木曽郡 キソ key-so 太地の頭、山が辺り一面にある

日義村 ヒヨシ pi-i-o-us-i 石原の獲物がいつも群在する所

福島町 フクシマ pu-ke-si-oma 蔵の所、獲物が多い所が多くある

上松町 アゲマツ arke-matu もう一方の入り込んだ入江

伊谷 イヤ i-ya その(神の)岸辺/山縁

野口 ノグチ not-put,i 太地のアゴ、出崎の川口

黒田 クロダ kur-ota 日陰の砂場

神戸 ゴウド ukaw-tu 重なり合いの(集まっている)峰

上条 カミジョウ kan-so 上手の岩場

台ヶ峰 ダイガ tay-ka 林の上手

寝覚 ネザメ nay-sam,e 川の側

屏風岩などの奇観は国の史跡名勝天然記念

物に指定されている。

徳原 トクハラ e-tok-par 出崎の川口

滑川 ナメ nam-pe 冷たい水(の川)

上松宿から約13Kmで須原宿である。須原は地形から下記のような地名であろう。

須原宿 スハラ su-para 鍋底状の窪地の広い所/川口

続いて、野尻宿、三留野宿、妻籠宿と続く。

図 6.長野県木曽郡南木曽町周辺地形図

江戸時代の往時の妻籠宿を残し、国の重要伝統的建造物群指定地区に指定され、観光地

として再生を遂げている。この妻籠宿からは木曽川を離れ山間部を馬籠宿へと続く。

上記地形図で気になる地名は下記の通り。

野尻宿 ノジリ not-sir,i 太地のアゴ、出崎の山

飯盛山 イイモリ i-mor,i その(神の)岡

阿寺 アデラ a-ter,a 我らが滝川

ar-ter,a もう一方の滝川

阿寺川があり阿寺渓谷もある。

十二兼 ジュウニカネchiw-nikar-nay流れが梯子状の川

余川 ヨ i-o 獲物が群在する

高曽根山 タカソネ ta-ka-so-nay 切り立った上手の滝川(の山)

柿其 カキソレ kaki-osor 垣根状の山のお尻、端

梛野 ナイノ nar-nup 高台の原場

読書 ヨミカキ

明治7年、与川(よがわ)村、三留野(みどの)村、柿其(かきぞれ)村が合併し、読

書(よみかき)村が発足したのだそうである。

胡桃田 クルミダ kur-muy-ta 日陰の入江の所

三留野 ミドノ muy-tom-o 入江の小山の裾/川口

金知屋 カネチヤ kan-nay-cha 上手の川の岸辺

kan-e-chi-ya 上手の入江の我らが岸辺

伊勢山 イセ i-se(tur) 神の背骨(のような)

吾妻橋 アヅマ a-tu-oma 我らがかつて居た

妻籠 ツマゴ tu-oma-ko かつて居た所/峰にある所

大妻籠 オオツマゴ oho-tumako 奥深いツマゴ

蘭 アララギ ar-ra-ke もう一方の低岸の所

アララギとはノビルのことだそうであるが

上記の地形と関係しているようでもある。

富貴畑 フウキバタ hur-ke-pa-ta 岡の所の頂上の所

木曽路南端の宿は馬籠宿である。文豪島崎藤村は馬籠宿の庄屋の子供として生まれ、没

落に貧した宿場の父をモデルに「夜明け前」を書いたのだそうである。ここから坂をかけ

下れば中津川に出て美濃平野は眼前である。ここも戦国武将の夢の又夢の地であり、甲斐

の武田信玄、勝頼はここから三河、遠江、尾張の国盗りを目論み、織田・徳川連合軍は長

篠の戦いに全てを賭けた。

図 7.長野県木曽郡山口村の馬籠宿の地形図

いくつかの漢字(間米、馬込、馬籠、駒込(コマゴメ)、今米(イマゴメ)など)に当

てられたマゴメ地名は各地にある。漢字地名は馬留のある旅籠という意味であろうが、下

記のように地形の特長から名付けられた縄文地名であることを疑わない。

馬籠宿 マゴメ mam-kom,e かわいいコブの山

その他気になる地名は下記の通り。

青野原 アオノハラ aw-no-para 枝状の山裾の尊い広い所

神坂 ミサカ muy-sa-ka 入り込んだ山の前に出た上手、坂

梵天山 ボンテン pon-ter 小さな滝川(の山)

伝田原 デンタバラ ter-ta-para 滝川の所の広い所

塩野 シオノ si-o-nup 大きな山裾の原場

小森 コモリ ko-mor,i そこは岡の所

荒 アラマチ ar-matu もう一方の入り込んだ所