那智大滝とナチ地名

2005 2/3

寒波到来で今頃は那智大滝も凍り付く時期なのであろう。熊野那智大社のあるナチ地名

を追ってみた。

なお、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の熊野那智大社の由緒をインターネットで調べたら

下記のようにあった。

「 創 建

仁徳天皇の御代

旧 社 格 官幣 中社

御 祭 神 熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)

神 徳

国土安穏

由緒: 熊野三山(本宮・速玉・那智)と総称されるうちの1社。「那智」は、「河・江」

という意のサンスクリット語に由来するものといわれている。これは、熊野那智大社が本

来は、那智山から発する大滝を御神体とした「飛瀧権現」(現在は、那智大社の別宮「飛

瀧神社」=社殿無し)から発している為である。那智大社は、現在でこそ立派な社殿を持

っているが、御神体が瀧であったため建立は本宮・速玉より遅かった。

那智大社は、古くは熊野夫須美神社とよばれた。この「夫須美」は「むすび」、すなわち

「産霊」の義で、その<産>という意から、イザナギとの国土産みで多くの島々や神々を

産んだイザナミということにされた。

また『日本書記』の一書にも、イザナミを葬った場所として「紀伊国熊野之有馬村」(現

:三重県熊野市有馬町上地)との記述があり、その場所に「日本最古・花の窟神社」が鎮

座していることから、その場所的な近さからも、『夫須美神=イザナミ』説はあながち間

違いとは言えないようである。

熊野三山は、熊野三所権現とも呼ばれ、普通、本宮・新宮(速玉)・那智から成るものと

されているが、熊野両所権現と呼ばれていたこともあり、それにはこの熊野那智大社は含

まれていなかったらしい。そのためか、同社は『延喜式』神名帳に含まれていない「式外

社」で、明治に入ってからの社格分けの際に他の二社が官幣大社に列したに対し、那智大

社だけは一つ格下の官幣中社にされたのもこのような経緯からきているものである。」

「河・江」という意のサンスクリット語に由来するもの、ということであるが意味はあ

っているように思えるが、仏教語であるサンスクリット語が入ってくる前からあった地名

であろう。アイヌ・縄文語の立場からは下記のように考える。

那智大滝 ナチ na-us-i 水辺にある所

na-us-i →nasi →nachi のような音韻変化があったのではないだろうか。

上記の地名解は那智の滝のある地形がよく示しているように思える。

図 1. 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の那智大滝周辺の拡大地形図

那智川があり、那智山があり、那智勝浦町の元となった信仰の地である。なお、市野々

の地名についても次のようなものであろう。

市野々 イチノノ i-ot-i-nonno 獲物の多いとても良い所

獲物の多い神様(の所)

各地の那智地名を追ってみた。

図 2.岩手県下閉伊郡山田町の那智畑の周辺の拡大地形図

図 3.宮城県名取市高舘熊野堂の那智ヶ丘周辺の拡大地形図

なお、名取市のナトリとは

名取市 ナトリ na-tur-i 水辺に伸びているもの、出崎

ではないだろうか。

図 4.香川県大川郡大内町の那智山周辺の拡大地形図

なお、水主の地名は下記のようなものであろう。

水主 ミズシ muy-su-us-i 入江の鍋底状の窪地にある所

図 5.山口県徳山市那智町周辺の拡大地形図

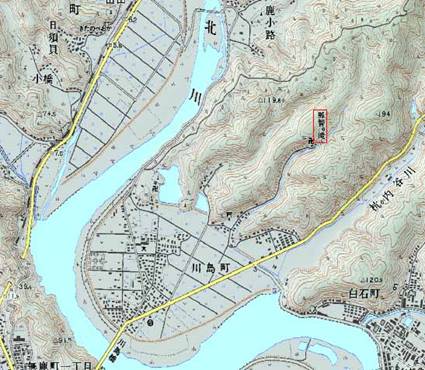

図 6.宮崎県延岡市川島町付近の那智滝周辺の拡大地形図

なお、那智滝はその他、下記のようにある。

広島県比婆郡西城町熊野付近

島根県隠岐郡都万村油井付近

その他、比奈知(ヒナチ)(三重県名張市)、皆地(ミナチ)(和歌山県東牟婁郡本宮

町、山口県大島郡大島町(屋代島))なども上記のナチ地名であろう。いずれもいろいろ

なナシ地名に同じものと考えるがいかがであろうか。