妙高山

2003 7/22

長野県の野尻湖のある野尻峠からこの山を見たときの印象は、尋常でない火山、と言う

ような感じで、山頂が吹き飛んでめちゃめちゃになっている印象であった。

この山の由来について昭文社の「百名山」では「古くは越の中山」と呼ばれ、名香山と

書いたものが「ミョウコウ」と音読みされ、妙高になったという説がある。」と紹介して

いる。また、インターネットで調べたら、仏典のなかにインドの宇宙観を表す円盤状の山、

須弥山(シュミセン)を妙高山ということに因むと言う説もあるそうである。

図 1.南東の長野県野尻峠から見た妙高山の山容のカシバード撮影像

この山は外輪山のある二重式火山で外輪山の中に標高2,454mの妙高山があるが、

この山を半円形に囲む外輪山の西に延びた尾根続きに標高2,462mの火打山があり、

わずかに高い。別々の火山であったものがくっついたのだろうか。なお、内輪山の妙高山

の山裾は渦巻き状に北東に下っている。このような地形が山名に反映されているのではな

いだろうか。アイヌ・縄文語の立場では下記のように読める。

妙高山 ミョウコウ muy-o-ko-u 山の裾がそこでくっついている

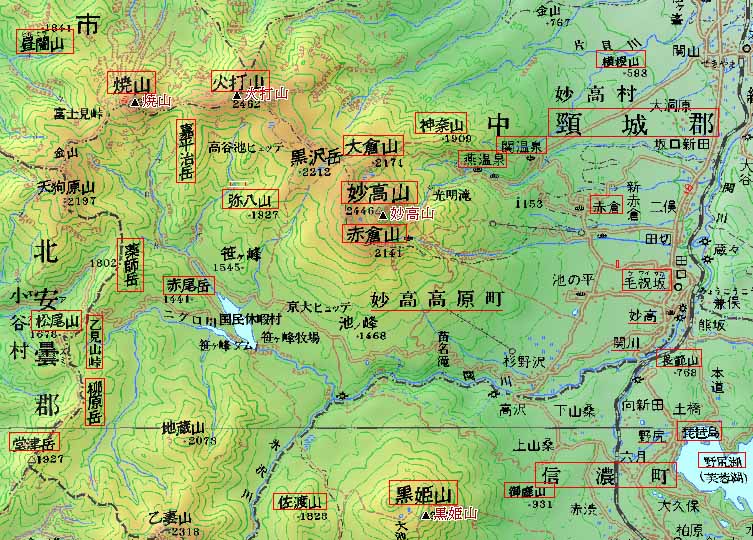

なお、周辺地形図は下記のようであり、気になる山名、地名も多い。

図 2.妙高山周辺地形図

頸城 クビキ kut-pi-ke 岩崖の岩山の所

神奈山 カンナ kan-na 上方にある

kanna-mosirで天国、神の住む国を指

す。神奈備、甘南備山もあり、このよう

に伝えられて来た山だったのではないだ

ろうか。カンナビ(kanna-pi:上方の、

神の国の岩山)

火打山 ヒウチ pi-us-i 岩山がくっついているもの、山

pi-u-(ko)t-i 岩山がくっつきあっている

昼闇山 ヒルクラ pir-kur 太地の傷、谷間の日陰

焼山 ヤケ ya-ke 山縁の所

弥八山 ヤハチ ya-pa-us-i 縁に頭、山がくっついている

大倉山 オオクラ oho-kur 奥深い日陰

赤倉山 アカクラ wakka-kur 水辺が日陰

赤尾山 アカオ wakka-o 水辺の山裾(の山)

薬師岳 ヤクシ ya-kus-i 山縁を越える所

松尾山 マツオ matu-o 入り込んだ入江への川口(の所の

山)

松尾川があり、この川に因む山名か?

乙見山峠 オトミ o-tok-muy 裾を突き出している山

柳原岳 ヤナギハラ ya-na-ke-par 山縁の水辺の所の川口

堂津岳 ドウツ tu-ut 峰の枝状(の山)

佐渡山 サワタリ sa-wattar-i 前に流れる絶え間ない流れ、淵

水沢川に因む山名か?

黒姫山 クロヒメ kur-pi-muy 日陰の岩の山

この山も二重式火山であり、東側半円

状の外輪山が黒姫山でその内輪山との

あいだを呼んだものであろう。

なお、内輪山は御巣鷹山で痛ましい日

航機墜落事故のあった所である。

o-su-ta-ka:山裾が鍋底で切り立った

その上手

御鹿山 オシカ o-si-ka 山裾の大きな上手、岡

信濃町 シナノ si-na-nup 大きな水辺の野原

si-na-not 大きな水辺の出崎

野尻湖 ノジリ not-sir 太地の顎、出崎の山

湖に突き出した岬地名による名では?

琵琶島 ビワ pi-wa 石の岸辺

横根山 ヨコネ yoko-nay 獲物をねらう、獲物が群生する川

川名に因む山では?

関温泉 セキ (se)sek-i 温泉

温泉の多い所で関川、関山などある。

燕温泉 ツバメ tu-pa-moy 峰状の山の所の入江

毛祝坂 ケワイ key-wa-i 太地の頭、山の岸辺の所

長範山 チョウハン chiw-pan 水の流れの川下の所

この山名も川に因むものか?

なお、嘉平治岳という一見人名を付けた山と思われる山がある。火打山から尾根が曲が

ってきている中にある山であり、下図のような山容である。

図 3.新潟県中頸城郡妙高高原町の嘉平治岳の山容のカシバード撮影像

嘉平治岳 カヘイジ ka-e-i-(o)t-i 上手に太地の頭、山頂がいくつも

ある

コブが連なったような山をこのように呼んだのではないだろうか。