盛岡探訪

2007 10/9

盆明け、柳田国男の遠野物語の舞台となった岩手県遠野市を訪れたついでに、盛岡まで

足を伸ばした。小生のサラリーマン時代には仕事の関連で岩手県の花巻から水沢市には度

々訪れる機会があったのだが、盛岡まで足を伸ばす機会はなかった。

盛岡を訪れたいと強く思ったのは石川啄木、金田一京助などの育った土地の他、アイヌ

語地名として

盛岡市 モリオカ mor,i-oka(y)

岡がたくさんある

が元となっているのではないか、と仮説を立ててみたからである。日本語としては、ど

こにでもありそうな、この「モリオカ」地名は無いことはないが意外と少ない。一般的に

は日本語の意味として「森の岡」であり、日本の地形からすれば至る所に見られる地形で

あろうが意外と少なく、上記のアイヌ語地名解釈が当てはまる典型的な地形を次の2例に

見ることが出来る。

図 1.広島県神石郡神石町森岡周辺の拡大地形図

ここは景勝地、国定公園でもある帝釈峡の神竜湖のすぐ西の山間部であり、

地形図から多くの盛りあがった小山の集合地であることが分かる。

図 2.高知県土佐市森岡周辺の拡大地形図

ここは高知市の西南西の土佐市を流れる波介川沿いにあるが、川沿いに多くの盛りあが

った小山を見ることが出来る。この川名の「ハゲ」川に対して、「ハゲ」集落もあり、

波介川 ハゲ pa-ke 大地の頭(山)の所

と言うことであろう。なお、縄文海進期の最盛期には海が現在より10mも高かった頃

にはこの周辺にも海が入り込み「大地の頭」がプカリプカリと浮かんだ風景が想定でき、

その様な頃の地形の特異な地名例では、と考えたくなる。同じような表現の仕方としては

岡山のかつての国名、吉備国がある。

吉備国 キビ kipir 海岸段丘

kip-ir 額が続いている

瀬戸内海の海沿いを旅すれば、大地の頭がぽかりぽかり浮いている様子は今でも見られ

る。

なお、盛岡市は北上川とその支流が集まった地であり、土佐市の「森岡」地名解釈に近

かったのではないだろうか。

アイヌ語(地名用語を含む)には(”モリ”= 岡または山) という語彙はない。し

かし、東北地方には「森」名の山名が多く、盛岡市周辺にも 毛無森、蝶ヶ森、箱ヶ森、

大森山、高森山、黒森山、青ノ木森、塚瀬森、笠森山、高森、大森、沼森、笊森山、湯森

山など多くあり、この地が (”モリ”= 岡または山) を意味した言葉をかつて使っ

ていたであろうことが読み取れる。関連語彙を整理すると下記のようになる。

hur/hur,i(hurの所属形)

岡 (アイヌ語地名用語)

ur/ur�、i

(同上)

moy/moy�、e

山、または入江(アイヌ語地名用語)

muy/muy,e

(同上)

これらに対して、古代語としての

mor/mor,i

山

mur/mur,i 山

が推定でき、"r" 音の "i" または "y" 音への変化は一般的であり、"mor"→"moy"

と考えることが出来る。また、日本語動詞の「盛る」、「盛り上がる」の動詞語幹"mor"と

同源でもあろう。

なお、沖縄方言としては、山、岡に対して

山 jama, mui, san, takazan, taki, takamui

岡 mui

八重山方言としては

山 jama,tak'i,tag'i

岡 takkak'a, murakku, mur'i, muri, mur'ikko, mur'ikkott'i

日本語古語が残っていると言われる沖縄方言などにも"mor","mur","moy","muy" な

どの痕跡を見ることが出来る。なお、沖縄語では "o"音は "u"音として表れる。

なお、山や岡に対するアイヌ語地名用語の頭を意味する人体語としての"pa","pake",

"key","rum","e" などは更に古い時代の地名用語であったことは間違いないであろう。

盛岡市の「モリ」の次の「岡」が、日本語の単なる「岡」かアイヌ地名用語の

(oka/okay:群在する)か、見極めたい思いが今回の盛岡訪問の目的となった。

駅前のホテルに一泊後、レンタカーを借りて、まずは盛岡城跡を訪ねる。インターネッ

トで調べた地名由来は下記のようであった。

「この地名の由来は、いくつかあるようです。盛岡の古名は、「不来方(こずかた)」と

呼ばれていた他、「森ヶ岡」と呼ばれていたそうで、のちに「森岡」と呼ばれるようにな

り、藩主・南部氏が「盛り上がり、栄える岡」という意味を込めて「盛岡」と命名したそ

うです。もう一つは、「杜の多い岡」とういうことから、「盛岡」に変わったようです。」

また、歴史について、

「盛岡の歴史は、今からおよそ400年前の慶長年間、南部家26代信直公が、北上川と中

津川が合流し、丘陵に囲まれた不来方の地に築城したことから始まりました。城下町は町

割りを五の字にして、城を二重の外堀が巡り、商家や職人町が囲み、その外側に侍屋敷な

どを配置したものでした。城下町の軍事や商業、交通などに配慮した環状市街地の道路の

形成など、当時としては新しい考え方に基づく街造りでした。これが現在の中心市街地の

骨格となりましたが、今でも城下町の情緒と風格が残っています。

明治4年、廃藩置県によって盛岡県、明治5年には岩手県、そして明治22年の市町村制施

行により、全国39都市のひとつとして、盛岡市が誕生しました。近年の盛岡市は、平成

元年に市制施行100周年を迎えました。」 とあった。

城の北側からいると、まず櫻山神社があり、宝大石と烏帽子岩が出迎えてくれる。烏帽

子(エボシ)とは神主のかぶる冠であるが、帽子(ボウシ)の語源と言われ、

烏帽子 エボシ e-pa-us-i いつも頭に乗っているもの

すなわち、帽子のことを言っている元はアイヌ語であろう。宝大石と烏帽子岩は下記の

ようないわである。

図 3.櫻山神社裏の宝大石と烏帽子岩、奧が烏帽子岩

この城は北上川と中津川との交差する地に、両河川を天然の要塞として築かれており、

櫻山とはこの岡がこのように呼ばれていたのではないだろうか。

櫻山神社 サクラ sa-kur-a 前/浜が日影になっている

なお、不来方(コズカタ)とは、下記の地名ではないだろうか。

不来方 コズカタ kus(a)-ka-ta 舟で渡す上手(岡)の所

盛岡城趾のある岩手公園周辺の拡大地形図は下記のようである。

図 4.盛岡市中心部の拡大地形図

下記の地名が気になる。

愛宕町 アタゴ a-tapkop 我らがタンコブ山

すぐ北に愛宕山がある。

桜山 サクラ (先述の櫻山神社の解釈に同じ。)

加賀野 カガノ kar-ka-not 曲がっている上手の出崎

山王町 サンノウ san-o-u 前に出た山裾がくっつき合う

上記の宝大石と烏帽子岩は三の丸の一角にあり、二の丸跡に石川啄木の歌碑があった。

「不来方のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心」 石川啄木「一握の砂」より

本丸跡には天守台のみが残されていた。

盛岡を上からながめようと思い、盛岡城跡から東に直線距離で約3Km離れた「啄木望

郷の丘」と呼ばれている岩山山頂を目指した。岩手山とも共通するが、古代人は「岩」を

次のように考えていたらしい。

岩山 イワ iwa 岩山/山

kamuy-iwak-i:神の住処 の省略形、iwa

石川啄木の銅像はここから盛岡市内を見下ろしていたが、啄木望郷の丘からながめた盛

岡市中心部は下記のようであった。この日は曇天で遠望がきかなかった。

図 5.岩山展望台付近から見た盛岡中心部

今でも緑色の岡が点在しているが、それ以外にも建設物でつぶれた岡は多かったのでは

ないだろうか。盛岡地名の「オカ」が (oka(y):(岡が)群在する) を確認出来た。

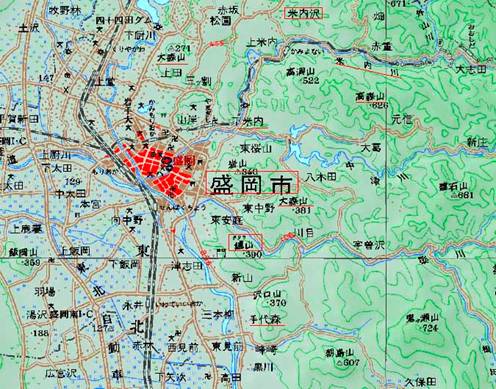

あらためて盛岡市の地形図をながめると、市内を北から南へ北上川が貫き、雫石川、中

津川、簗(ヤナ)川などの集まる河口に作られた町であり、東に北上山地が、西に出羽山

脈南北に平行に走っている。なお、盛岡城跡から直線距離で西に約12Km西に七ッ森と

言うところがあり、小岩井農場の南であるが下図の風景が見られる。

図 6.盛岡市西の七ッ森の風景

盛岡の (mor-oka(y):岡がたくさんある)に相応しい地形に思える。

図 6.盛岡市周辺の地形図

気になる地名は下記のようである。

米内沢 ヨナイ i-o-nay それ(蛇など)が多い川

鑪山 タタラ tattar

踊り踊る(所)、祭場

盛岡市中央公民館歴史資料館、盛岡市先人記念館を訪れ、最後に陸奥の古代の最大の戦

い、前九年、後三年の戦いの最後の戦い、厨川の戦いのあった場所、厨川八幡宮、安部館

跡を訪れた。厨川とは下記のような地名であろう。

厨川 クリヤ kur,i-ya 日影の陸岸

厨川八幡宮には下記のような小さな祠があり、その背後は北上川であった。

図 7.厨川八幡宮の祠

安部氏の最後の様子を記したHP記事を見つけたので、借用させていただく。

「厨川の柵攻防と安倍氏の最後】

現在盛岡市天昌寺町の位置にある厨川の柵は、周囲に川が流れ、更に空堀などをめぐら

した堅固な柵である。

安倍氏は鉄びしをまいたり、熱湯をかけたり、弩で石をとばしたり、川面に籾殻をまい

て陸地に見せかけたり。夕顔の実に顔を書いて甲冑を着せ贋兵士をおいたりした。また、

罵声を浴びせたり、戦いの合間には安倍氏の雑女が楼に登って歌を歌い舞を舞うなどし、

官軍を挑発する余裕もあった。

そこで、官軍は近くの民家の屋根の萱を柵の空堀に敷き詰め、皇城の方角に向き、八幡

三所に祈り火矢を放ったところ、官軍の上を鳩が飛んだ後風がおこり、火はたちまち燃え

上がり柵の楼に飛び火した。

安倍軍は混乱し、この隙を狙って官軍は厨川の柵を攻めた。安倍軍は最後の抵抗をしつ

いに藤原経清は生け捕りにされ、安倍貞任は矛で刺され、瀕死の状態で将軍の前に運ばれ

将軍に一面して死んだ。」

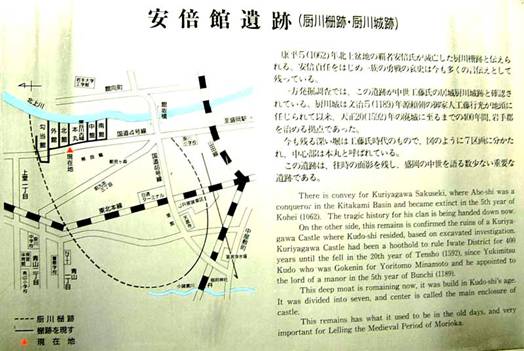

また、安部館遺跡の掲示板を写真に撮ったので示す。

図 8. 安部館遺跡の掲示板