�@�@�@�@�@�s���K�˂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2006�@10/15

�@�A�C�k������{�����b��b�Ƃ��āA�쓇��Ɍq����A�A�C�k�ꂪ�k�C���Ȃǂɓꕶ��

������߂��ĕۑ����Ă������Ƃ��r����w���猟�ł����ƍl���Ă���B

�@10���n�߁A��1�T�ԁA�Â̌������ƍ��Z��45�����̓���������˂ċA�������B��1�T

�ԁA���B�̊e�n���܂���Ă݂��̂ŏ����A�ꕶ�n���ł��邢����A�C�k��n���̗���

������Ă݂����B�܂�1��ڂƂ��āA�����ȍ~���B�𐧂������Î��̌̒n�ł���s

��s��K��A�����̒n��������ꕶ��n���Ƃ��đ��������y�n�ł��邱�Ƃ��m�M�ł�����

�Ƃ����B

�@�s��s�͋{�茧�̓쐼���Ɉʒu���A�k���ɖ����A����̂��݁A���̈�p�̎��ł�����

��������s��́A�{�茧���юs�A�������S�������Ƃ܂��������������s�Ƃŕ���������

����A�����A�R�̓쓌�R�[�ɂ���A�k�Ɛ�����͖����A�R�R�[����A���Ɠ삩��͘k�ˎR

�n���瑽���̐��s��~�n�ɏW�߂�ꏊ�ł���A��������̏o���͖����A�R�R�[�Ƙk�ˎR

�n�̐��̊Ԃ𓌖k�ɔ�����嗄���{�ł���A���������đ傫�Ȍł��������Ƃ͊Ԉ�

���Ȃ��ł��낤�B�嗄��͋{��s�����ʂ�A�傫������œ�����ɗ��ꉺ��B

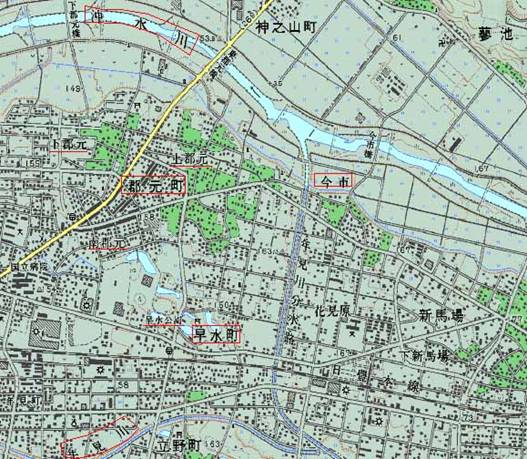

�@�@�@�@�@�@�@�}�@1.�s��s�암����s�X�n�Ɩk���̖����A�R�̃J�V�o�[�h�B�e��

�@�嗄�삪����O����x�����W�߂ĉE�������֗���Ă���B

�@���̒n�͉䂪���������j�ɂ��傫���ւ��_�b�A���j�̒��ł�����B������̓j�j�M

�̖��̓V���~�Ղ̐_�b�ł��m���A�V�c�Ƃ̎n�c�Ƃ��Đ_���V�c�͂��̒n�ɐ[���ւ����

�����ƌ����`��������B

�@�Î��L�ł�

�u���́A�V�Ó������q�g�����L�������s���̖��A���̛H(����)�ʈ˔���(���܂��Ђ�)��

����W(�߂�)��Đ��݂��܂ւ��q�̖��́A�ܐ�(����)�̖��B���ɁA��X(���Ȃ�)�̖��B

���ɁA��я�(�݂���)�̖��B���ɁA���я�(�킩�݂���)�̖��B���̖��͖L��я�(�Ƃ��

����)�̖��B���̖��́A�_�`�ɔg�����(���ނ�܂Ƃ��͂�Ђ�)�̖�(�݂���)�i�l���j�B��

��A��я��̖��́A�Q(�Ȃ�)�̕��(��)�݂āA�퐢(�Ƃ���)�̍��ɓn��܂��A��X�̖�

�́A�E(�͂�)�����Ƃ��āA�C��(���Ȃ͂�)�ɓ���܂����B�v�@�Ƃ���A

�@���{���I�ł�

�u�ꏑ(����ӂ�)�ɞH(��)�͂��A��(��)�ÕF�ܐ���(�Ђ������݂̂���)�݂��܂ӁB��

�Ɉ�і�(���ȂЂ݂̂���)�B���ɎO�ѓ��얽(�݂�����݂̂̂���)�B���ɋ��쑸(���̂̂�

����)�B��(�܂�)�͐_���{�֗]�F��(���ނ�܂Ƃ��͂�т��݂̂���)�ƍ�(�܂�)���B����(��

��)�Ə���(�܂�)���́A��(����)�A�N��(�݂Ƃ��킩)���܂��܂����̍�(�݂�)�Ȃ�B��(�̂�)

�ɓV��(���߂̂���)��(�͂�)�Е�(���Ђ�)���āA���B(�₵��)�����L(���낵��)���B��(��

��)�A��(�܂�)��(�݂�)����(����)�ւāA�_���{�֗]�F���ƞH(�܂�)���B�v�@�Ƃ���A�_�`��

�g�����(���ނ�܂Ƃ��͂�Ђ�)�̖��܂��͐_���{�֗]�F���ƌ�Ɍ���ꂽ�_���V�c�͂�

�āA�c�������쑸(���݂̂̂���)�ƌĂ�A�s��s�̗ג��A�������̍���_�Ђ͂��̒n

�̋���ɗR�����邱�ƂȂǂ̌����`����`����B�܂��A�c�q�A�c�q���A�c�q�_�Ђ��`����

�����B

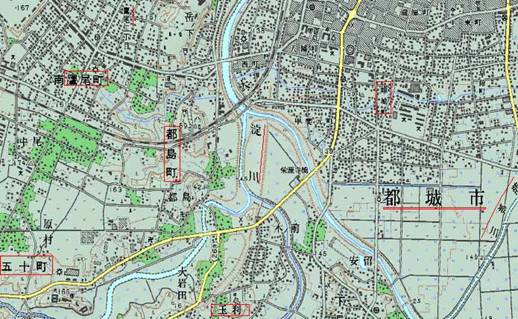

�@�@�@�@�@�}�@2.�{�茧�������S�������������_�Ў��Ӓn�`�}�i��4�����̈�j

�@�_���V�c�̗c���A����܂��͎�O�я��Ȃǂ̒n���̓A�C�k��n���Ƃ��Ă͉��L�̂悤��

���̂ł��낤�B

�@�@�@�@�@����@�@�@�T�m/�T�k�@ san-nup�@�@�@�O�ɏo������

������̎R�[�̂��̒n�ɂ͑��������B

�O�я��@�@�~�P�k�@�@�@muy-ke-nup�@�i�́j���]�̏��̌��n

���������͓s��̕������������B

�@�Ȃ��A�c�q�A�c�q���A�c�q�_�ЂȂǂ�

�c�q�@�@�@�I�E�W�@�@�@o-u-(ko)t,i�@�@ �������݂��t����i������Ă���j��

������̍����_���ĂA�A�j�~�Y���n����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���낤�B

�@���̑��̒n���͉��L�̂悤�Ɏv����B

�@�@�@�@�@�������@�@�^�J�n���@�@ta-ka-para�@�@�藧�������̍L���Ƃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{��́u��������v�̈Ӗ��ɓ����B

�@�@�@�@�@�����@�@�^�J�T�L�@�@ta-ka-san-key �藧�������̑O�ɏo�����i�o��j

�����̈Ӗ��́u����v�ɓ���

���y�@�@�@�T�h�@�@�@�@san-tu-o�@�@�@�O�ɏo����̐�

�@�@�@�@�@�����@�@�@�^�J�}�c�@�@ta-ka-matu�@ �藧�������̓��荞���]

�@�@�@�@�@�����c�@�@�J�}���^�@�@kama-mu-ta�@��Ղɍǂ��ꂽ��

������Ȃǂ̕��ɔ����n���ł́B

�@�Î��L�Ȃǂ̓`����Ƃ���i�ܐ��I15�㉞�_�V�c�̌��j�A�V�c�͓������N�i����

�A�K�^�M�~�j������i�E�V�����C�j�̖��A�����i�J�~�i�K�q���j�P���]���̔��l�ŁA����

�\�͓s�܂łƂǂ��A�V�c�͂��̕P��܂Ɍ}���悤�Ƃ͂��s����g�����o���ČĂъ�

��ꂽ�B�V�c�̍c�q�̑吝���i�I�I�T�U�L�A���16��m���V�c�j�́A��g�Âɔ�ꂽ�P

�̂��̗e�p�̔������ɂЂ�����S��������A�v���ł��ꂽ�c�q�͂��܂肩�˂đ�b�̌���

�h�H�i�^�P�E�`�m�X�N�l�j��ʂ��Ĕ����P������悤�ɂ��肢���ꂽ�B���̌��ʔ����P��

�������̂ł��邪�A�����͊���̑\�s���Ái�\�c�q�R�j�̖��A�ΔV�����i�C���m�q���j��

����A���i�[���l�ŗL���ł���A�t�ɐm���V�c�����C���ۂ��l�ł��������悤�ł���B

�@�����ł͂��̎���ɁA�s��̂��̒n�i�����j�ƓV�c�ƂƋ�������Ă������Ƃ�������

����B

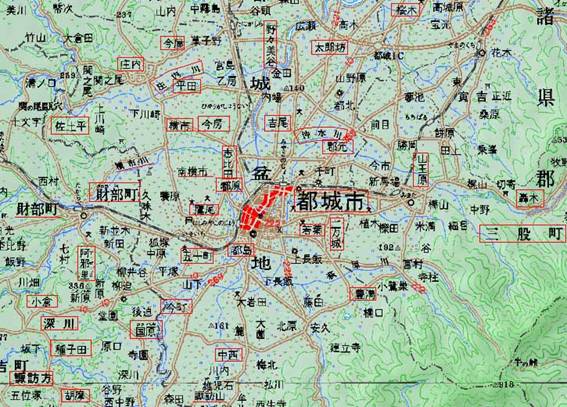

�@�@�@�@�@�}�@3.�{�茧�s��s���������ӂ̒n�`�}�i��4�����̈�j

�@���������������̂�����ɑ����r������A�������`���̌Õ�������A�����̑����_��

�͉��_�V�c�A�����P�A��������Ղ�R���Â��_�Ђ������ł���B

�����̍������A�����N�A������Ƃ��n���ɊW�������O�Ɏv����B

�@�@�@�@�@�����N�@�@�����i�A�j�K�^�@mor-o-ka-ta�@���̂����̏��̏�

�@�@�@�@�@������@�@�E�V�����C�@us,i-mor-i �i�́j�p�̉��̏�

�@�n���Ƃ��āA���̑����L�̂悤�ɍl����B

�@�@�@�@�@�������@�@�n���~�Y�@pa-ya-muy-to ���̗��݂̓��]�̒r

�@�@�@�@�@������ �E�V�~�@�@us,i-muy�@�@�@�i�́j�p�̓��]�@

�@�@�@�@�@������@�@�I�L�~�Y�@ok,i-muy-to�@�@�@���̓��]�̌�

�@�@�@�@�@���s�@�@�@�C�}�C�`�@i-ma-i-ot-i�@�@�@ ����i�l���j���Q�����鏊

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@i-ma�@�� i-ot �Ƃ͓����Ӗ��ƍl����B

�@�@�@�@�@�S���@�@�@�R�I�����g�@ko-ori-mo-to�@�����̍���̏����Ȓr�i�̏��j

�@�n���I�ɂ݂āA�s��~�n�͑傫�Ȍ��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B

�@�ޗǁE�������A���̈�͓̂��ÂƌĂ�Ă���A���Éw���݂���ꂽ�Ɖ��쎮�ɂ͋L��

��Ă���B�\�ꐢ�I�̏��߁A�֔������Ƃ̑����A���Ñ�����������n�܂�A�����E����E

�F���̎O�J���̑唼�ɂ���ԓ��{��̑呑���ɂȂ��Ă������̂������ł���B���̌㕽��

���Ǘ����Ă������A���q���{�̌�Ɛl�A���@���v�i�R�����l�^�_�q�T�j�͒n���E�Ƃ��āA

������Ƃ��ĕ��C���Ă��Ēn��������āA���Î��𖼏��A���̌�q�����O���̎��喼

�ւƐ������A��700�N�Ԃɂ킽��A���̒n���x�z�����̂ł���B��L�̑����r�̖k��

200���n�_�ɏj�g�i�C�����V�j�䏊�Ղ��āA�Δ肪�c����Ă���B

�@�s��s�̋���ψ����K��A�n����₢��������s�}���ق̎R�������Љ�ꂽ�B�s��

�Ƃ���O�̒n���́A�u�V�}�h�v�ƌ����Ă����Ƃ������Ƃł������B�n�`���炵�āA

���܂ōl���Ă������L�̒n�����͂�����Ƃ������Ƃ͑傫�Ȏ��n�ł������B

�@�@�@�@�@���Ñ��@�@�V�}�d/�V�}�h�@si(-no))-oman-to �����ƎR���ɓ���i�C/�j

�@�s��~�n�͂��Ă͑傫�ȌA���ł���A�����̐���W�߂đ嗄�삪���ꉺ��A�{��s

�ŊC�ɒ����B�k�C���̃V�m�}����Ɠ����n���ł���A�l���̐����l���\��Ɠ����ł��낤�B

�l���\��@�V�}���g si(-no))-oman-to �����ƎR���ɓ���C/��

�@�n���Ƃ��Ă͓����ł��邪�A�s��̓��Ñ��̏ꍇ�͂����ƎR���ɂ���̂��@�g:�@��

����A�l���\��A�V�m�}����̏ꍇ�͑傫�Ȑ���C�ɂ��Ƃ��@�g:�C�@����������㗬��

���荞�ނ��Ƃł���B

�@���Â̏�L�̉��߂��x����얼���嗄��̐얼�ł��낤�ƍl���Ă���B

�@�@�@�@�@�嗄��@�@�I�I���h�@�@oho-i-o-to

�R���[���l�����Q�݂����

�@�Ȃ��A�嗄��̖��O�̗R����s��s�j�i�ʎj�ҁA����9�N9���j�Œ��ׂ���A���Ă�

���O�Ƃ��āA������i�s���j�A����A�ԍ]��i�܂��͐Ԉ��j�ȂǂƂ��Ă���A�Î��L

�E���{���I�ɂ���u�}�������V�k����V���g�v�ɂ���悤�Ɂu�I�h�v����i�ˁj����

�嗄�ɂȂ܂����Ƃ���Ă���B���L�̂悤�Ȓn���ł��낤�B

�@�@�@�@�@������@�@�V���E�i�C�@so-nay�@�@�@�@��̐�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���̐얼�͓s��s�̑嗄��̎x���ɍ�������B

���� �T���@�@�@�@sar

����

�@�@�@�@�@�ԍ]��@�@�A�J�G�@�@�@wakka-e�@�@�@���ӂ̓��]

�@�@�@�@�@�Ԉ��@�@�A�J�C�@�@�@wakka-i�@�@�@ ���ӂ̏�

�@�@�@�@�@���g�@�A���L�n���@(a)ahak-i-par/patra �̐��/�L����

��������傫�Ȍ̂������A�܂������A��̎R���̂��̒n�̒n���ɑ��������B

�@�Ȃ��A�R�����̂������ł͓s��͓��Î����s���ɏ�����Ă����Ƃ���u�s��i�~���R�m

�W���E�j�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł������B

�s���@�@�@�~���R�@�@�@muy-ya-ko�@�@�i�́j���]�̗��݂̏�

�@�n���Ƃ��āA���{��Ƃ��ēs�A�O��i�~���P�j�ɂȂ��錳�X�̈Ӗ��̒n���ł��낤�B

�@�Ȃ��A���̒n�u��R�v�ɒ�����s���z���ꂽ�͓̂s�铇�Ái�k���j��2��ږk���`�v�i�z

���S�E���V�q�T�j�ɂ��A�i�a���N�i1375�N�j�ƌ����Ă���A�s��͍]�ˊ��ɂ͎���

���˂̎���4���Ƃ��đ������̂������ł���B

�@�@�@�@�@�}�@4.�{�茧�s��s�s�����ӂ̒n�`�}�i��4�����̈�j

�@���̑��̒n���͉��L�̂悤�ɍl����B

�@�@�@�@�@�h�����@�@���V�I�@�@�@wa-si-o�@�@�@ �ݕӂ̑傫�Ȑ��

�@�@�@�@�@�P�钬�@�@�q���M�@�@�@pi-memke-i�@�@�Ό��̐���킫�o�����鏊

�\�� �S�W���c ko-su-to �����͓���̌�

�@�����̂����k�Ɍ\�s�i�C�\�C�`�j�w�A�\�s���w�Z������֘A����n���ł��낤����

��������Ȃ��B�C�\�C�`��P�Ɋ����ǂ݂����������������m��Ȃ��B

�\�s�@�@�C�\�C�`�@�@i-so-i-ot-i�@�@�@�����̊�ʂ̊l���̑�����

�@�Ȃ��A�L��n�`�}�ɂ��s��s�̒��S���͉��L�̂悤�Ȓn�`�ł���B

�@�@�@�@�@�}�@5.�{�茧�s��s�̒��S���n�`�}�i��20�����̈�j

�@�C�ɂȂ�n���͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�O�Ғ��@�@�~�}�^�@�@�@muy-mak-ta ���]�̉��܂�����

�@�@�@�@�@�z�K���@�@�X���K�^�@�@su-wa-ka-ta ��i���̌j�̉��̏��̏�

�������͎���ɉĂ݂����B

�@�@�@�@�@���@�@�@�T�N���M�@�@sa-kur(a)-ke ���l�̓��A�̏�

�@�@�@�@�@���Y�V�@�@�^���E�{�E�@taor(=taro)-ho-u�@��̍��݂̐�����������i���j

�@�����ɂ͑��Y�V�u�́A���s�̈����R(���������)�E�Ɣn�R(����܂��)��x�m�R�Ȃǂ�

����ł����Ƃ�����V��̖��v�Ƃ��āA�łĂ��邪�B

�@�@�@�@�@��X���J�@�m�m�~�@�@�@nonno-muy�@�@���ɂ悢/�_�l�̓��]

�@�Ȃ��A�J�́u�^���v�ɒʂ�

�@�@�@�@�@�J�@�@�@�@�^�j�i���^���jtar-i

�i���̗���́j�x�鏊

�@�ł��낤�B���쌧�k���܌S���J�i�I�^���j���Ȃǂɍ��Ղ��c���Ă���B������A�S���A

������A���y�i���j�A�h���A�z�K���A�\���A�s���A�s��s�Ȃǂ͑O�o�B

�@�@�@�@�@�R�����@�@�T���m�E�o�� san-o-u-par �O�ɏo���������������/�L��

銖@�@�@�g�h���L tottor(=tattar)ke-i

�i������j�x��x�炷��

�@�@�@�@�@�L���@�@�@�g���~�c�@�@toy-o-muy-to�@�D���炯�̓��]�̌�

�ꖜ��@�@�C�`�}���W���E�@i-ot-i-oman-so �l�����Q������R���ɂ�����

�@�@�@�@�@��t�@�@�@���J�o�@�@�@wakka-pa�@�@�@���ӂ̉�

�@�@�@�@�@�g���@�@�@���V�I�@�@�@i-o-usi-o�@�@�@�l���������Q��������

�@�@�@�@�@���[�@�@�@�C�}�t�T�@�@i-ma-pu-sa �l�����Q������q�i�̂悤�ȁj���l

�@�@�@�@�@���s�@�@�@���R�C�`�@�@yoko(=i-o-ko) -i-ot-i �l����_���l����������

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�q���^�@�@�@pira-ta�@�@�@�@�R�̏�

�o����̌������͊ݒi�u�̏��ł���B

�@�@�@�@�@�����@�@�@�i�J�j�V�@�@na-ka-ni-usi ���ӂ̏��̖X���Q�����鏊

�@�@�@�@�@�����@�@�@�C�}�}�`�@�@i-ma-matu �l�����Q�݂�����荞���]

�@�@�@�@�@�����@�@�@�R�N�n���@�@ko-ku-par�@�@ �����Ő������ސ��

�@�@�@�@�@���ח��@�@�A�Z���@�@�@as-se(mpri)-ri�@�藧���A�́i�����́j����

�@�@�@�@�@���q�@�@�@�I�O���@�@�@o-kur(a)�@�@�@ �R���̓��A

�@�@�@�@�@�[��@�@�@�t�J�@�@�@�@hukka�@�@�@�@ ��

�@�@�@�@�@��q�c �^�l�_�@�@�@tanne-ta�@�@�@���ׂ���

�@�@�@�@�@�Ӗ� �S�}�@�@�@�@�ito�jkom(a)�@�R�u�R/���R

�@�������̒n���ł������n�`�̌��̒n�����c���Ă���悤�Ɏv����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�s�b�N�X���X�g��