三国街道

2003 12/16

”からっ風”が吹く上州高崎から佐渡を望む越後寺泊まで、約200Kmのたびである。

現在の国道17号線とほぼ重なり、北上する道である。越後、上州国境の三国峠は三坂峠

と呼ばれ、都へ続く官道として使われ、鎌倉時代には鎌倉へ通じる道としされ、戦国時代

には軍用路として上杉謙信が重要視し、江戸時代には佐渡金銀山の開発に伴い、幕府によ

り整備が進められたが、佐渡の金銀が運ばれたのは1回だけだそうである。ただ、長岡、

新発田藩などの越後9藩の参勤交代に利用されたり、佐渡奉行の利用や物資の輸送に大い

に利用されたそうである。

起点の高崎は中山道の要所でもあり、中世以来の宿場町であった「和田宿」と呼ばれた

所へ、関八州を手に入れた徳川家康が北関東の押さえとして井伊直正に高崎城を築かせ、

城下町を開かせた所である。ただし、直正は近江国佐和山へ転封となり、城や町を完成さ

せたのは3代に渡りこの地を治めた安藤氏だそうであり、江戸と見紛うほどの繁盛をした

そうである。

図 1.群馬県高崎市周辺地形図

高崎は利根川の支流の烏川、碓氷川とが合流する左岸に位置する。中山道は西に碓氷川

沿いに約40Km進むと碓氷峠であり、信濃国への入り口になる。これらの地名をアイヌ

・縄文語の立場から読み直すと下記のような地名ではないだろうか。

和田宿 ワダ wattar 流れの絶えない淀み、淵

wa-ta 岸辺の所

碓氷川 ウスイ uhuy 燃えている(山)

古代人は碓氷峠にさしかかり、火を噴く浅間山を見て感動・驚嘆のあまりこのように呼

び合い峠名として残った地名だろうと考えている。川名は峠名から来たものであろう。

烏川 カラス kar,a-us 曲がりくねりが多い

前橋 マエバシ

古来の馬駅があり、利根川に掛かる「うま

やばし」が「まえばし」となり、酒井氏の

時代に前橋となったとのことである。

高崎市 タカザキ

家康に命じられ城造りを始めた井伊直正が

高崎と命名したとのことである。

群馬町 グンマ kur-moy 日陰の入江

山裾を流れる利根川などの川筋などから出

たものでは。平安時代前期の倭名類聚抄に

は群馬郡群馬がある。

鳥取 トットリ tar-tar-i 水の流れの踊り踊る所、タギツセ

片貝 カタカイ ka-ta-kar-i 上手の所を曲がっているもの

近くを流れる桃ノ木川によるものか。

朝倉 アサクラ as-kur 切り立つ日陰の所

森蔭であったのであろうか。

古市 フルイチ hur-i-ot-i 岡の獲物が多い所

大渡橋 オオワタリ oho-wattar-i 深い淵

井野 イノ i-nup 魔/神の原場

蛇の多い所や危ない所など

佐鳥 サドリ sa-tur-i 砂場が伸びている所

公田 クデン

律令制での公田、国直属の土地か。

横手 ヨコテ yoko−te 獲物を狙う所、獲物の多い所

綿貫 ワタヌキ wattar-nukar-i 水辺を見張る所

芝崎 シバサキ si-pa-san-key 大きな岡の前に出た頭、出崎

青梨子 アオナシ a-o-na-usi 我らが川口の水辺にある所

稲荷台 トウカダイ to-ukaw-tay 沼の石の重なり合った所の林

八木 ヤギ ya-ke 岸辺の所

井出 イデ i-te 魔/神の所

善地 ゼンチ sem(pir)-us-i 日陰がある所

矢原 ヤバラ ya-para 山縁の広い所

富岡 トミオカ to-muy-o-ka 池の入江のそこの上手

鴨沢湖の北である。

保渡田 ホドタ po-to-ta 小さな池の所

和田山 ワダ wattar 流れの絶えない淀み、淵

神戸 コウド ukaw-to 石の重なり合いっている沼

天神山 テンジン ter(-ke)-sir 踊る所、祭場の山

/滝川の山

若田 ワカタ wakka-ta 水を汲む

豊岡 トヨオカ toy-o-ka 泥だらけの上手

なお、高崎から約10Kmで榛名山麓の東の金古宿である。

金古 カネコ kan-emko 上手の水源

なお、古く伊香保峯(イカホネ)と呼ばれた榛名山は標高1449mの掃部ヶ岳を筆頭

にいくつかの峰の総称で、榛名湖を称えた火山である。

伊香保峯 イカホネ ika-ho 越える山裾

榛名山 ハルナ pa-ru-na 山の道の水辺

掃部ヶ岳 カモンガ kom-o-un-ka コブ山の裾にある上手

利根川、吾妻川に沿って、榛名山の山裾を左周りに周りながら北上すると金古宿から約

8Kmで渋川、約3Kmで金井の宿である。関東平野の北の入り口の上野の国には14の

関が設けられ、厳重な警戒の行われた地だそうである。1783年の浅間山の大噴火は噴

出した溶岩が吾妻川に流れ出し、川を塞き止め、あふれた水の泥流が下流の村々を飲み込

み大惨事を起こしたのだそうである。

吾妻川 アヅマ a-tu-oma 我らがかつて居た所

渋川 シブ sim-puy 泉池

北牧(キタモク)宿から北上し、中山峠を越え須川、相俣宿を越える。

図 2.中山峠から須川、相俣宿周辺地形図

中山峠を越えた月夜野周辺は真田氏の飛地、沼田領と関東の雄、北条氏との角逐の場で

あり、北条氏が真田氏を臣従の条件として譲る条件で国内統一の最終段階の豊臣秀吉と交

渉し、秀吉は月夜見の名胡桃城のみ残して引き渡すとしたのだが、目障りな名胡桃城を占

領し、小田原城総攻撃の口実を与えてしまい、北条滅亡になったと言うことである。名胡

桃城事件と呼ばれているそうである。沼田は天然の要害であり、古代人もここから獲物を

狙ったことは間違いないであろう。

沼田市 ヌマタ nu(kar)-mak-ta 見張りる奥まった所

月夜見 ツキヨミ tuk-i-o-muy 突きだしている所の獲物の多い入江

新治村 ニイハル ni-i-par 林の所の川口の所

名胡桃城 ナグルミ na-kur-muy 水辺の日陰の入江

唐沢山 カラサワ kar-sa-wa 曲がっている前に出た山縁

永井 ナガイ na-ka-i 水辺の上手の所

吹路 フクロ pu-kur-o 倉、獲物の多い日陰の山裾

猿ヶ京 サルガキョウsar-ka-ko-o-u 湿原の上手のそこで山裾がくっつく

保戸野山 ホドノ po-to−o 小さな池のある山裾

相俣 アイマタ ay-mak-ta イラクサの原の奥まった所

白石 シライシ sirar-usi 岩盤がある所

雨見山 アマミ am−muy 手の爪指のような入りくんだ山

須川 スガワ su-ka-wa 鍋底状の窪地の上手の岸辺

布施 フセ pu-us 倉、獲物の多い湾状の所

硯田 スズリタ sut-hur-i 麓の岡の所

戸鹿野 トガノ to-ka-nup 沼の上手の原場

今井 イマイ i-ma-i 獲物が群在する所

権現 ゴンゲン kom-ke コブ山の所

中山 ナカヤマ na-ka-ya-oma 水辺の上手の山縁にある

判形 ハンガタ pan-ka-ta 川上の上手の所

役原 ヤクハラ ya-kut-par 山縁の岩崖の川口

尻高 シリダカ sir-ta-ka 山が切り立った岡

蟻川 アリ ar-i もう一方の所

永井宿から嶮しい三国峠にさしかかる。古代の上野、越後、信濃の国境だったそうであ

る。嶮しい越後山脈から志賀高原に続く尾根を越えるにはここが最も越えやすかったので

あろう。峠を越えると豪雪地帯の湯沢、塩沢宿から浦佐宿と魚野川沿いを下ることになる。

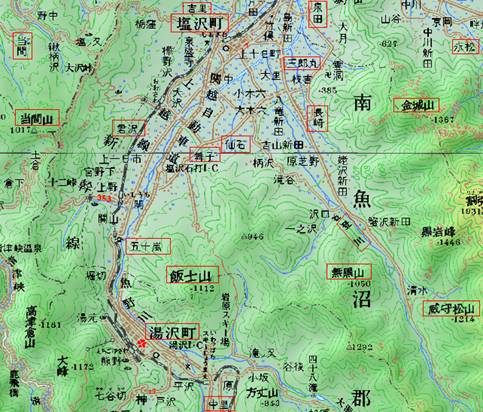

図 3.新潟県南魚沼郡湯沢町、塩沢町周辺地形図

湯沢町 ユザワ yu-sa-wa お湯のでる前に出た岸辺

「ユ」はアイヌ語と共通に使われる。

塩沢町 シオザワ so-sa-wa 岩礁の前に出た岸辺

永松 ナガマツ na-ka-matu 水辺の上手の入り込んだ入江

金城山 キンジョウ kim-so 山の岩山

威守松山 イモリマツ i-mor,i-matu 神の岡の入り込んだ所

無黒山 ムグロ mu-kur-o 塞がった日陰の山裾

泉田 イズミタ etu-muy-ta 山崎の入江の所

三郎丸 サブロウマルsap-raor-mak-ru 前に出た低岸の奥まった道

長崎 ナガサキ na-ka-san-key 水辺の上手の出崎

仙石 センゴク sem(pir)-kot-ke 日陰の窪地の所

舞子 マイコ may-ko (水辺が)きらきら光る所

吉里 ヨシサト i-o-si-san-tu 獲物がとても多い前に出た峰

当間山 アテマ at-e-oma 群在する頭、山頂がある

君沢 キミサワ kim-sa-wa 山が前に出た岸辺

五十嵐 イガラシ inkar-us-i いつも見張りする所、見晴台

飯土山 イイド i-etu 神の山崎

中里 ナカサト na-ka-san-tu 水辺の上手の前に出た峰

さらに下り、信濃川に出て長岡藩の城下町、長岡宿へ出る。

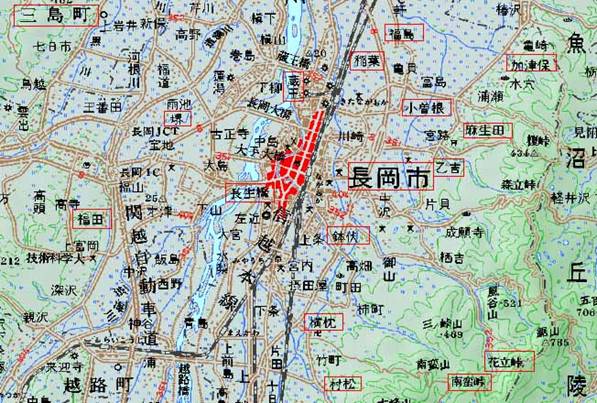

図 4.新潟県長岡市周辺地形図

長岡市 ナガオカ na-ka-o-ka 水辺の上手のそこの上手、岡

三島町 ミシマ muy-suma 入江の岩山/島

福島 フクシマ pu-ke-suma 倉、獲物の多い所の岩山/島

加津保 カツボ ka-tu-ho 上手の峰の裾

稲葉 イナバ inaw-pa 幣場、祭場の岡

蔵王 ザオウ sa-o-u 砂場の川口がくっつき合う

堺 サカイ sa-ka-i 砂場の上手、岡の所

長生橋 チョウセイ chiw-usey 波がわきたつ

小曽根 コソネ ko-so-nay そこは滝川

麻生田 アソウダ as-so-ta 切り立つ周り一面の所

乙吉 オトキチ o-tuk-kut,i 山裾が突き出す岩窟の所

鉢伏 ハチブセ pachi-us 鉢状の湾の水辺

横枕 ヨコマクラ yoko-mak-ra 獲物を狙う奥の低岸

村松 ムラマツ mur-matu 岡の入りくんだ所

花立峠 ハナタチ pana-ta-usi 山崎にある所

南蛮峠 ナンバン na-un-pa-un 水辺にある山がある

さらに信濃川沿いに北上し、与板宿を経て終点の寺泊宿は北国街道との合流点で佐渡へ

向かう港がある所であった。

図 5.新潟県三島郡寺泊町の拡大地形図

寺泊町 テラドマリ ter-tomari 波が踊る停泊所、港

トマリ地名はアイヌ語、日本語共通。

与板町 ヨイタ i-o-i-ta 獲物が群在する神の地

佐善 サゼン sa-sep 砂浜の広い所

横田 ヨコタ yoko-ta 獲物を狙う所、獲物の多い所

笈ヶ島 オイガ o-i-ka 川口の所の上手

曽根 ソネ so-nay 滝川

大和田 オオワダ oho-wa-ta 深い岸の所

入軽井 イリカルイ ir-kar-i 一続きの曲がりくねっている所

西野 ニシノ ni-us-nup 木が群生する原場

阿弥陀瀬 アミダ am-ta 爪の、寝そべった所

長呂 ナガロ na-kar-o 水辺が曲がっている川口

今回も多くの地名を収集出来た。