京都・山中越と比叡へ

2003 7/13

京都御所東の荒神口から坂本を経て比叡山に至る古道は山中越と呼ばれ、奈良時代末に

最澄が創建した延暦寺が王城鎮護の祈祷道場となり、京からこの寺への参拝道として使わ

れ、比叡山の隆盛と共に栄えたのみでなく、中世に入って坂本は琵琶湖舟運の拠点として、

北国や東国からの物資輸送の中継地となり、京への最短ルートのこの道が輸送ルートとし

て重要視され、戦略上の要所となったのであった。しかし、江戸時代になると日本海から

瀬戸内海経由の西廻り航路が開かれると間道となってなっていったのだそうである。

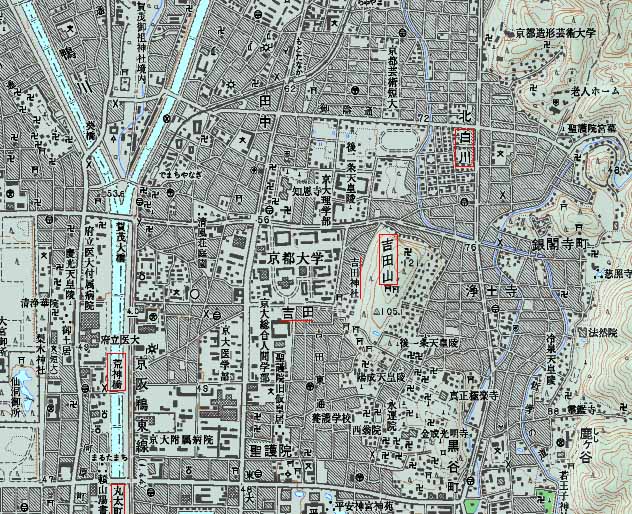

この山道の古道は鴨川西から吉田山の裾を抜けて北白川へ、京と近江を最短で結ぶ道で

あった。下記の地形図の荒神橋当たりが荒神口である。

図 1.京都御所東部周辺地形図

現在の東西南北の碁盤の目上の道路と違い、当時の道はこの地図上では東北東にほぼ直

線上に伸び、京都大学構内ではとぎれているが吉田山の北裾をかすめ、銀閣寺の北を通っ

ている道であろう。

吉田山は京都3山の一つにあげられ、古来「神楽(カグラ)岡」と称され、天地の神が

月に6度の宴を催したとされ、北方守護の地でもあり、戦略上の要所として見られていた

そうであるが、古代人の生活上の要所でもあり、このような大河の河口は獲物の集まる場

所であり、神様の集まる場所として賀茂、加茂、鴨など地名から見ることができる。

ここでは下記の地名を拾ってみよう。

荒神口 コウジングチ (u)kaw-sir-put-i 石の重なっている土地の川口

音韻的に口を開かないで発音する u な

ど消えやすく、r→n の変化は多く見ら

れる。

丸太町 マルタ mak-ru-ta 奥まった道の所

吉田山 ヨシダ i-o-si-ta 獲物がとても多い所

白川 シラカワ sirar-ka-wa 岩礁の上手の岸辺

北白川から山中関、志賀峠越えの山中越は織田信長の上洛への道でもあり、色々な事件

への道でもあった。

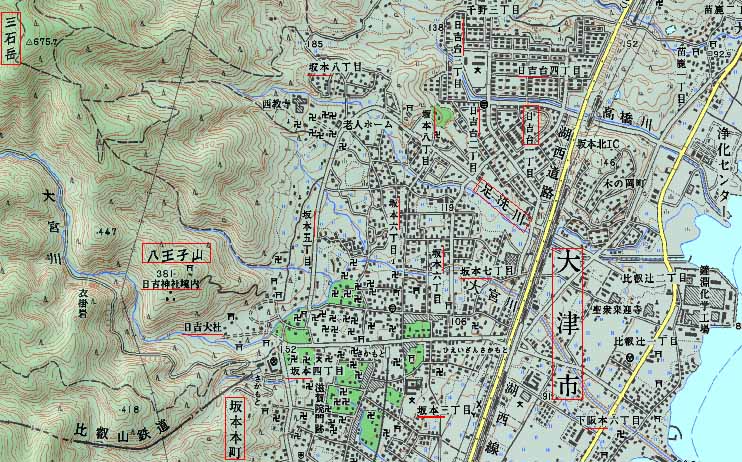

図 2.現在の大津市の志賀峠付近の地形図

山中町の西の山中関から、上記図の中心をほぼ東へ延びた、比叡山ドライブウェイと交

差する当たりが志賀峠であり、ここを越えると眼前に琵琶湖が見渡せる。ここの峠を下り

きった所が滋賀里であり、なぜここがシガ地名なのか、語源学の権威であり地名学として

も著名な吉田金彦先生は「シ(ナ)ガ」であると言われる。このことにより広域地名とな

っている滋賀県、ここの志賀峠の説明は明確である。

志賀峠 シ(ナ)ガ si-na-ka 大きな水辺の上手、岡

滋賀里 シナガサト si-na-ka-sat-o 大きな水辺の上手の乾いた川口

高砂町 タカサゴ ta-ka-sa-ko 切り立った上手の砂浜の所

大津市 オオツ oho-to 深い湖

滋賀里から北に約1.5Km進むと、城造りに深く関わった穴太(アノウ)衆で有名な

穴太であり、さらに1.5キロ北に比叡山の門前町、坂本がある。

穴太 アノウ ar-o もう一方の山裾

音韻的に r→n の変化は多い。

図 3.滋賀県大津市坂本付近の地形図

織田信長にとって戦略的な要所である坂本を押さえることは重要であったのであろう。

比叡山延暦寺の焼き討ち事件は当時の常識を覆す大事件で人々を戦慄させる事件であった

ろうが、京へ上る戦略的な重要性からは必然的なことであったのだろう。それにしてもあ

ちこちに寺が多い。気になる地名は下記の通り。

三石岳 サンゴクダケ san-kot-ta-ke 前に出た裾の谷間の切り立った所

八王子山 ハチオウジ pachi-o-u-(ko)t-i 鉢状の山の裾がくっつく所

日吉神社 ヒヨシ pi-i-o-si 小石原の獲物がとても多い所

坂本 サカモト sa-ka-mo-to 浜の上手の小さな池(の所)

比叡山の登山口でもある坂本であるがここから見た比叡山の山容は下記のようである。

図 4.坂本から見た比叡山山容のカシバード撮影像

この山名も素直にアイヌ・縄文地名として読める。

比叡山 ヒエイ pi-e-i 岩山の頭、山頂の所

なお、洛北の山里である修学院から東へ比叡山を目指す参道があり、雲母(キララ)坂

越え道がある。これも地名としては下記のように思える。

雲母坂 キララ kir-ru 切り立った山の道

アイヌ語では(kir:足)であるが霧島や霧ヶ峰等のように切り立った山を例えたもので

あろう。比叡山はこの「足山」に相応しく思える。