鞍馬街道

2003 2/28

「京から鞍馬を経て若狭へ、最古、最短の”鯖街道”をゆく」とある。古来、天皇の食

料を貢ぐ、「御食国(ミケツクニ)」であった若狭国から、魚介や塩などが畿内へと運ば

れ、近世までよく利用されたのであるが、あちこちに急峻な峠道を抱え、未だに車でたど

るのは困難なようである。

下鴨神社のある鎌倉口は縄文人にとっても重要な場所であったのは間違いなく、先日訪

れていろいろなことを再認識できた。鞍馬口の賀茂川右岸に「鯖街道の起点」の石碑を見

つけることも出来た。

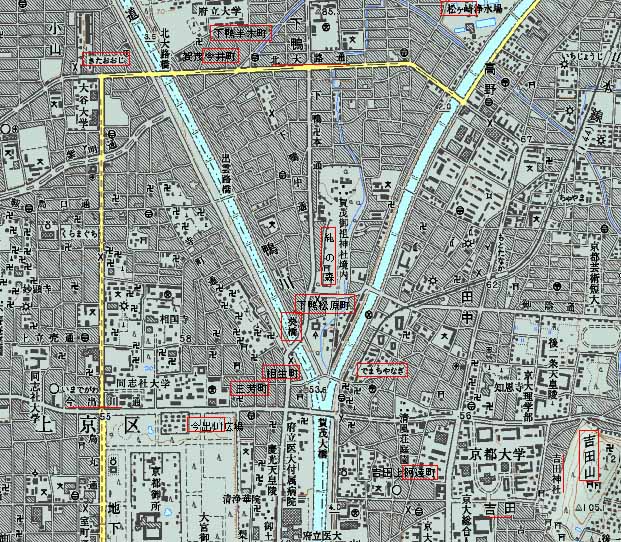

図 1.京都市左京区の下鴨神社付近の地形図

ここは縄文人達にとっても特別な場所であり、あちこちの縄文地名でそのことを知るこ

とが出来る。賀茂御祖(カモノミオヤ)神社と呼ばれる下鴨神社が今に神様の社として伝

えられていることは当然であろう。

地形を考えると北北東から高野川が、北北西から賀茂川がここで合流し、鴨川と名前を

変えるがこのような場所地名にはオウジ地名として残っていることが多い。京都の町並が

大路、小路で呼ばれていることとは関係ないかもしれないが勘ぐりたくもなる。川口は

「オ」であり、神様の入口であり、そこから「エ」や「パ」である川の頭、水源へと上っ

ていく生き物が川だったのである。

下記の地名がいずれも縄文人達の生活や宗教を伝えているように思える。

オオジ o-u-(ko)t-i 川口をくっつけあっているもの(川)

鴨川 カモ kamuy 神様

賀茂川

(u-i などの二重母音は単母音に変わること

が多い。kami や kamo などへ)

半木町 ハンギ pan-ke 川下の所

ナガラギ na-kar-ke 水を汲む所

賀茂川沿いの「ナガラギの道」はしだれ桜の

名所とか。

松ヶ崎 マツガサキmatu-ka-san-key 入り込んだ入江の上手の前に出て

いる頭、山崎

糺の森 タダスノモリ tattar-us-moy (水の流れが)踊り踊るもの(滝

川)がある入江

(moy→mor→mori などの変化)

松原町 マツバラ matu-par 入り込んだ入江の川口

葵橋 アオイ a-o-i 我らが川口の所

「ア:我らが」の付く地名は祭場が多い。

相生町 アイオイ ay-o-i イラクサの群生している所

イラクサは古代人の衣服、麻布の原料、

多くの大都市には相生地名、相生橋が残って

おり、ここは相生神社も下鴨神社境内にある。

ただし、弥生語的解釈の「出会いの神」とな

っている。

三芳町 ミヨシ muy-o-us-i 入江の川口がくっついているもの(川)

今出川 イマデ i-ma-te 神様(獲物)が多くいる所

出町柳 デマチ te-matu ここは入り込んだ入江

ヤナギ yana-ke ヤナ垣(魚取り用の仕掛け)の所

吉田山 ヨシダ i-o-si-ta 神様(獲物)がとても多い所

阿達町 アダチ a-tar-i 我らが踊る所、祭場

(tar-tarがtattar になるように r→tは

起こりやすい。濁音化は弥生以降に生じた。)

なお、ここに出雲路橋があり出雲への街道口と思いがちであるが、ここの鞍馬口一帯は

出雲郷とも呼ばれていたそうで、出雲国の地形と同じ地形をしておりこれも縄文時代から

の地名であったのではないだろうか。

出雲郷 イズモ etu-moy 太地の鼻、岬の入江

高野川と賀茂川とに挟まれた所に突き出して

おり、轟々と音を立てる流れの中にあって、

生き物である太地の鼻と感じた古代人の気持

ちが分かるような気がする。

(e→i、tu→zuの変化、最後のyが落ちた)

鎌倉口を賀茂川に沿って北上すると、行基が修行した際に池上に弥勒菩薩が表れたとい

う言い伝えの残る「御菩薩池」とも言われる深泥ヶ池を右手に見て、上賀茂の地にある賀

茂別雷神社をすぎると街道は賀茂川と分かれて山中を北上することになる。

深泥ヶ池 ミドロ muy-tur 入江が延びている(その上手の池)

街道は平安時代には狩猟地として有名であった、市原を抜け鞍馬山を目指すことになる

が、市原に出ると東南にそびえる比叡山の山並みを見ることになる。この山との関係が岩

倉の地名を決めているのであろう。

図 2.京都市左京区岩倉付近の地形図

岩倉 イワクラ iwa-kur 岩山の日陰、または神

岩手山や岩木山に代表されるようにイワは

(iwaki:上の住む所)から出た言葉と言われ

ている。(kur→kura は強調形)

上蔵町 アグラ a-kur 我らが日陰、または神

アイヌ語では(kur:陰、人)であるが古くは

”魔”や”神”を言った。

静市 シズイチ situ-i-ot-i 大きな山峰の獲物が群在する所

市原町 イチハラ i-ot-i-par 獲物が群在する川口、または広場

(i-o → i は二重母音の単母音化)

長代川 ナガシロ na-ka-sir-o 水辺の上手の山裾(の川)

木野町 キノ kinup 葦の原場

(子音 p が取れ、nu→no)

長谷町 ハセ pase(-onkami) 重々しい神、重要な神

中町 ナカ na-ka 水辺の上手

なお、比叡山は

比叡山 ヒエイ pi-e-i 岩山の頭、山頂の所

がぴったりあうように思える。

貴船口は鞍馬川と貴船川が合流する場所である。クチはアイヌ語の(put:川口、または

山裾)と元は同じであろう。put の強調形は put-i である。

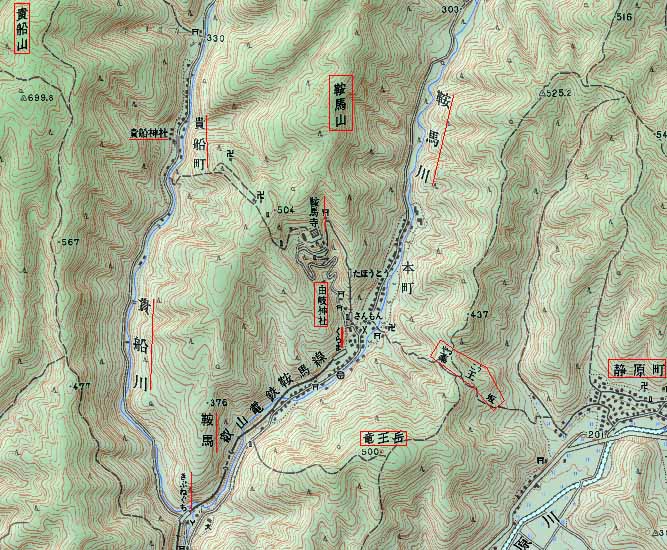

図 3.京都市左京区鞍馬の付近の地形図

鞍馬山は平安京の王城鎮護の地として位置づけられ、鞍馬寺などの門前町として多くの

人が訪れた場所だそうである。平家を滅亡に導いた源義経は清盛の囚われの身となったが

出家を条件に命は助けられ、少年期にここ鞍馬寺で修行したのだそうである。

鞍馬(山/川)クラマ kur-moy 日陰の入江、または山

(mo-i → ma は二重母音の単母音化)

貴船(山/川)キフネ key-pu-ne 頭、山の倉(獲物の多い所)

である(山/川)

(ke-i → ki は二重母音の単母音化)

由岐神社 ユキ i-uk-i それ(獲物)を捕るもの、所

アイヌ語では(yuk-i:鹿)であるが、元々

(i-uk-i:それを取るもの)であり、鹿に限ら

ず狩猟を示す言葉だったのでは。

矢を入れる靫(ユギ)を掲げて平穏を祈るた

め靫神社とも言われるそうで古代からの狩猟

の神であろう。

竜王岳 リュウオウ ru-o-u(kot-i) 道がそこでくっつく(山)

薬王坂 ヤッコウ ya-kus-ko-o-u 山岸を越す所で山裾が出会う

静原(町/川)シズハラ situ-para 大きな山峰の広い所

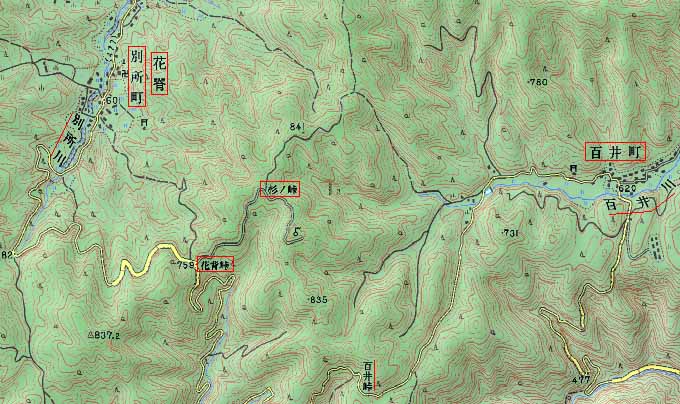

ここから鞍馬川沿いに北上し、花脊峠を越えることになる。ここは「京の都、すなわち

”花”を背にしている所」が地名由来と言われている。たしかにこの地名の漢字を当ては

めた人々はそのように思っていたのであろう。しかし各地の地名のハナ地名と同じく、地

形を調べると人体語である鼻を意識した大きな山崎の地形であることが分かる。ハナ(p

a-na:頭、山頂の延びている方向)であろう。

図 4.京都府左京区花脊別所町付近の地形図

花脊町/峠 ハナセ pana-se 山崎の背中

なお、背中はアイヌ語では setur である。

(sep-tur:広いものが延びている)のような

言葉から出たものではと密かに思っているが

背は tur が省略されているが共通の言葉

と思いたい。

別所町/川 ベッショ pet-so 川の岩礁、滝

北海道の層雲峡のある壮瞥(ソウベツ)と同じ

であろう。

百井町/川 モモイ mo-moy 小さな入江

花脊峠後にさらに北上すると山城、近江、若狭の国境と共に峠道をさらに進むことにな

る。

図 5.滋賀県高島郡朽木村の久多の周辺地形図

朽木は比良山系の武奈ヶ岳などの山系と共に得意な地形を作っている。

比良山 ヒラ pira 崖

朽木村 クツキ kut-i-kir 岩崖の列

武奈ヶ岳 ブナガ pu-na-ka 倉、獲物の多い所の水辺の上手(の山)

高島郡 タカシマ ta-ka-suma 切り立った上手の岩山

久多 クタ kut-ta 岩崖の所

須後 スゴロ su-kor 鍋底状の窪地を持つ(川)

芦生 アシウ as-i-u 立っているもの、山がくっつく

白石 シライシ sirar-us-i 平盤が有るもの(川)

佐々里 ササリ sat-sar-i 乾いた草原

経ヶ岳 キョウガ key-o-ka 頭、山の裾の上手(の山)

平良 ヘラ he-rap 頭、山の出崎

村井 ムライ mur-i 岡の所

町居 マチイ matu-i 入り込んだ入江の所

なお、大悲山は修験道の聖地、大悲山峰定寺(ダイヒザンブジョウジ)の有る所で、割

り付けられた漢字の山名からして、悲劇の主人公説話がいろいろあるようである。しかし

下記のように

大悲山 ダイヒ tay-pi 林の岩山

ではないだろうか。

若狭国に出てさらに峠道を越えると、若狭国の中心であった遠敷へでる。「オニウ」と

はとても読めないが漢字を割り振った人々の工夫の結果であろうか、ヤケクソの結果のよ

うでもある。インターネットで地名由来を調べてみると下記のような説があった。

・小丹生(オニフ)から遠敷へ(713年にはこの字が当てられた。)

ニウ:顔料の原料となる硫化水銀 からの説

・遠敷(オンフ)から転化した。漢字の意味の通り説

・朝鮮語「ウォンフー」(遠くにやる) と言う言葉からの説

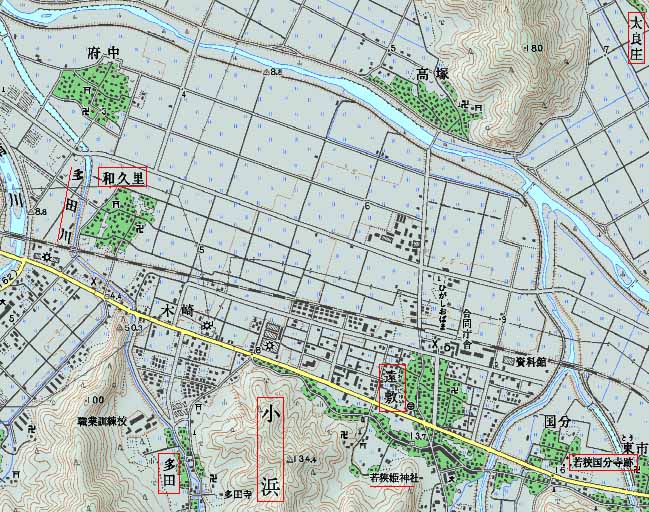

図 6.福井県小浜市の遠敷の地形図

地名を調べると若狭国分寺のあった場所だけではなく、遠敷郡、丹生郡もあり、さらに

滋賀県高島郡朽木村には小入(オニュウ)谷もある。地形図から

遠敷 オニュウ o-ni-o-u 川口、または山裾のの木々がそこでく

っついている

と見たがどうであろうか。丹生も

丹生 ニュウ ni-o-u 林がくっついている

などもあり得るのではないだろうか。

なお、若狭国のワカサは

若狭 ワカサ wakka-sa 水辺の浜

で、縄文中期にはこの辺りまで海が入り込んでいたのであろう。

和久里 ワクリ wa-kur-i 岸部の日陰の所

多田(川) タダ tattar 滝川

太良庄 タラ tar 滝川

小浜市 オバマ o-pa-(o)ma 川口に頭、山がある