川辺郡川辺町から知覧町へ

2006 12/16

大隅半島最南端の佐多岬から種子島、屋久島を見ることが出来て、午後3時過ぎになっ

てしまった。今晩の宿泊地が対岸の薩摩半島の川辺町と予約してあり、急いで駐車場まで

歩を進め、途中で人慣れした珍しい野生の猪の親子に出会い、帰路を急いだ。

海岸線の来た道、国道269号線を北上して鹿屋市にいると、来た道から分かれて国道

220号線の海岸線をひたすら北へ垂水(タルミズ)市に入り、桜島が大隅半島に接して

いる付け根部分を抜け現在の霧島市に入り、旧福山町から旧国分市に入ったあたりで暗く

なってきたが、やっと隼人道路とも言われる東九州自動車道の高速道路へ入ることが出来

た。夕暮れの錦江湾側を隼人、加治木、姶良町と抜け、鹿児島市にいると郊外の山手を廻

り、薩摩半島へ指宿(イブスキ)スカイラインを南下し、川辺ICで降り、国道225線

を南西に5または600mの高度から下りながらようやくの川辺町にたどり着いたが、辺り

は暗く宿泊先を見つけるのは容易ではなかった。旅館についてから夕食はコンビニ弁当と

缶ビールで済まし、明日の旅行計画を整理した。薩摩半島南端を廻り、枕崎まで出て東海

岸の南薩摩市を廻って鹿児島市へ戻りたいがどうやら無理らしい。今回の帰省の目的が

45年ぶりの高校の同窓会に出るためであり、午後5時までに鹿児島市鴨池のサンロイヤ

ルホテルへ行き着かないといけないからである。急遽、特攻隊基地のあった知覧を廻るこ

とにした。

次の朝、まず川辺町の図書館を訪れ、川辺町の歴史を調べると驚いた。ここも多くの戦

乱のあとであり、多くの城跡があったことが分かったのである。

平山城、田部田城、兎ヶ城(阿多ハヤトの古城)、勝目城、上山田陣ノ尾城、城ヶ南風

(ハエ)城(ハヤトの古城)、野首城、本別府城、高田(佐多)城、高田堀之内城、高田

古城、猿山陣、衣刀ヶ(オニガ)城(ハヤトの古城)、松尾城、野崎陣、楠原陣、市崎野

小城、内青折(ウッチャオリ)城、河辺氏居城、古殿諏訪(フルトンスワ)陣、野間陣ノ

尾城、大田館である。

後で車で走ってみて分かったことは、この地が山間部ではあるが、万之瀬川中流域の大

小河川の集まる肥沃な穀倉地帯であり、薩摩半島のやや南よりの先端ではあるが中央部の

交通の要衝でもあり、この地の支配が周辺統治に不可欠であったためと考えられる。

この地を平安末期に治めたのは薩摩平氏で平道房がこの地に入り、河辺氏を名乗ったの

が始まりで約270年間領したのだそうであるが鎌倉時代に承久(ジョウキュウ)の乱が

起こり、後鳥羽上皇方についた河辺氏は乱の後に鎌倉方の島津氏に領地を没収されて、そ

の後の所在は分からないようである。

その後、島津第7代薩摩守護職の尹久(コレヒサ)が川辺に住んだり、その後島津氏内

紛が激しくなった折、後に島津氏を薩摩、大隅、日向の三国の守護職として再興したもと

をなした島津忠良(タダヨシ)公(日新斎)は川辺とその東の加世田を領していたが、島

津本家(奥州家)14代の勝久に子が無く、内紛のため統治出来なくなり、忠良の子、貴

久(タカヒサ)が養子として本家をついだことにより、その後の島津氏再興がなったこと

によるが、この場合も多くの平定戦の勝ち抜き合戦を伴うものであったのである。島津忠

久、貴久親子は上記の平山城に逃げ込んだ反対勢力の島津実久を攻めて陥落させている。

川辺町史は上記の城跡の検討の中で、内青折(ウッチャオリ)城の地名をアイヌ語から

として、(chasi:砦、館)その地形の詳細を乗せていた。アイヌ語地名ならば下記のよう

な地名と考える。

内青折城 ウッチャオリ ut-cha-ori

あばら骨状の陸岸の高台

下記の地形であり、地形の特徴を良く表わしていると思えたがいかがであろう。

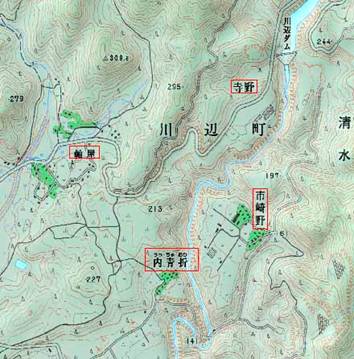

図 1.鹿児島県川辺郡川辺町内青折の周辺詳細地形図

断崖絶壁の渓谷の出入りの激しい岡の上である。 その他気になる地名は下記のようで

ある。

寺野 テラノ ter-not 流れの踊る、滝川の太地の顎、出崎

市崎野 イチザキノ i-oti-san-key-not 獲物の多い前に出た山の出崎

軸屋 ジクヤ chi-kur-ya 我らが日陰の陸岸/山縁

なお、上記の城名の気になる地名を上げると次のようである。

平山城 ヒラ pira 崖

松尾城 マツオ matu-o 入り込んだ入江の川口/山裾

川辺市でのかつての戦はこの2城で対峙した

ものであった。

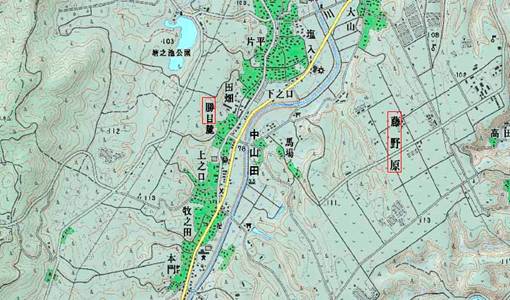

田部田城 タベタ tar-pet-ta 滝川の川辺の所

古殿諏訪城フルトンスワhur-to(ko)m-su-wa岡の小山の鍋底状の窪地の岸

なお、詳細地形図は下記のようである。

図 2.鹿児島県川辺郡川辺町古殿の周辺詳細地形図

なお、

野間 ノマ not-moy 太地の顎、出崎の入込んだ所/山

宮下 ミヤ muy-ya 入江の陸岸/縁

また、勝目城のあった勝目麓は加世田と川辺の中間にあり、加世田の所属になったり

川辺の所属(現在はこちら)であるが、和名抄では葛例(カツレイ)郷となっている所で

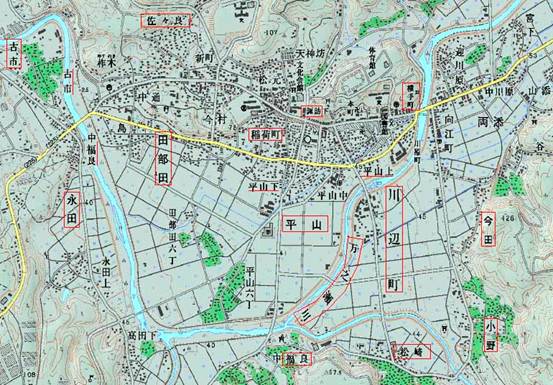

あり、下記の詳細地形の所である。。

図 3.鹿児島県川辺郡川辺町勝目麓の周辺詳細地形図

大谷川の作った渓谷の地であり、下記のような地名であろう。

葛例郷 カツレイ ka-tu-rer-i 上手の峰の山陰の所

勝目麓 カツメ ka-tu-muy 上手の峰の入込んだ所

藤野原 フジノハラ put,i-not-para 川口の出崎の広場

なお、ついでに「川辺」の縄文語的な語源を探してみた。弥生語的に「川の辺り」で十

分に理解できる地名ではあるが、「川」に関して南島語としてはジャワ語から

bengawan:川 → gawa (幹収縮) → kaha (清音化)

kali:川

→ kahi

→ kaha

"kali" の場合は台湾諸語のパイワン系プユマ語にも残っている。なお、「カワ」のメタテ

ーゼ形と思われる "wa'kraX" がバイワン系サオ語にある。なお、服部四郎はアルタイ

系ツングース諸語のモンゴル語から

gola:川

→ kapa →

kaha

であるが、上記の方が分がありそうである。

なお、「ナベ(辺)」に対して(na:水)、(pe:水)と水辺を表わす同類語を並べたものに

思える。アイヌ語では(nay:川)、(pet:川)である。

図 4.鹿児島県川辺郡川辺町中心部の詳細地形図

その他気になるアイヌ・縄文語的解釈の地名は下記のようである。

万之瀬川 マン(ノ)セoman-se(tur) 山奥深く入る太地の背中、瀬

今田 イマダ i-ma-ta 獲物が多い所

小野 オノ o-not 川口の/山裾の出崎

横手町 ヨコテ yoko/i-o-ko 獲物を狙う(所)/獲物が多い所

松崎 マツザキ matu-san-key 入込んだ入江の前に出た頭、出崎

福良 フクラ pu-kur-ra 倉、獲物が多い所の日陰の低岸

諏訪 スワ su-wa ナベ底状の窪地の山縁

稲荷町 イナリ inaw-ri 幣場、祭場の高台

佐々良 ササラ san-sar 前に出ている草原/湿原

古市 フルイチ hur-i-ot-i 岡の獲物が多い所

永田 ナガタ na-ka-ta 水辺の上手/岡の所

なお、万之瀬川下流の旧加世田市(合併して南さつま市)中心部にある栫ノ原遺跡は約

1万2千年前の縄文草創期の遺跡で、日本で最も古い土器(隆帯文土器)の一つや、地下

に空気抜けの穴を開けた炉(煙道付炉穴),あぶった石で食べ物を蒸し焼きにした跡(集

石)など見つかっており、定住生活の始まりを示す貴重な遺跡であるそうで、万之瀬川を

利用した縄文人の活躍した場所であったのではないだろうか。

川辺町図書館で調べた後、北に聳えているはずの金峰山を探して写真に収めてみたが、

方向が異なったようでその特徴を示す写真に取ることが出来なかった。標高636mの下

記のような山である。

図 5.鹿児島県南さつま市(旧金峰町)の金峰山の東からのカシバード撮影像

金峰山 キンポウ kim-po-o-u 山の子供がそこで引付きあっている

川辺町から麓川に沿った県道を知覧町に向けて東に車を進めた。だらだらと上り坂のそ

の上の高原が知覧町であり、川辺町の中心部が標高40m、知覧町の中心部が120m、特

攻隊の基地のあった平和公園が160m、知覧城が170mであり、知覧の元の意味は下記

のようであったのではないだろうか。

知覧町 チラン chi-ran 我らが(群れて)降る(地)/坂

北海道の室蘭のランと同じ。

知覧特攻平和会館は日曜日であったことにもよるのであろうか、外人を含めて大変なに

ぎわいのようであったが、数次にわたる特攻隊員の紹介と遺品をとても見るに忍びず引上

げたがここの武家屋敷が空襲をまぬがれ保存されてきたのは米軍の温情があったのであろ

うか。

なお、知覧町中心部の詳細地形図は下記のようである。

図 6.鹿児島県川辺郡知覧町中心部周辺の拡大地形図

その他気になる地名は下記のようである。

郡 コオリ ko-ori そこは高台

山仁田 ヤマニタ ya-oma-nitat 山縁にある湿地

仙田山 センダ sem(pir)-ta 日陰の所

ここからさらに300m位の山を登って降りて東海岸の石油備蓄基地のある喜入(キイ

レ、現在は鹿児島市)に出て、南の指宿へと向かった。

喜入 キイレ key-ir-i 山が続いている所

kir,i-ir

切り立ったものが続く

なお、知覧町のホームページから武家屋敷が出来るまでのここの歴史を紹介しておく。

「8世紀、各地に荘園が出来上がり豪族たちが土地を私有化して治めるようになった頃、

知覧を治めていたのは、村岡平氏の一族、知覧氏でした。

薩摩・大隈両国の最大の荘園は島津庄で、その起源は11世紀前半に太宰大監(だざい

のたいげん)平季基(すえもと)が日向国諸県(もろかた)郡の島津の地を開墾し、関白

藤原頼道に寄進したことに始まります。

次第に勢力を増大した島津庄に薩摩・大隈各地の豪族も従うようになり、元暦2年(

1185年)、島津忠久が入国した後、薩摩・大隈両国は島津氏のもとで統治されていくよ

うになりました。

中世・鎌倉期、知覧は平氏一族の郡司・知覧氏と島津氏支流の地頭・知覧氏の支配下に

統治されていました。

南北朝時代、南朝方についた郡司・知覧氏は正平10年(1355年)薩摩南朝方の敗退

と共に滅び、地頭・知覧氏も室町初期に没落したと言われます。

文和2年(1353年)の足利尊氏下文案によると知覧は島津氏4代忠宗の3男・忠光に

与えられ、忠光が知覧の領主となって知覧城に入り、「佐多氏」を名乗りました。

天正19年(1591年)佐多氏が河辺郡宮村(現川辺町)に移封されたのち、知覧は島

津氏の直轄領になり、文禄4年(1595年)には一時、種子島久時の私領となったのです。

慶長4年(1599年)、再び島津氏の領土となった知覧は慶長15年(1610年)、佐多忠

充が地頭に任命されてから佐多氏の支配下にもどり、1677年(延宝5年)、16代・佐多

久達の時代に私領となりました。

佐多久達は鹿児島藩主・島津光久の5男で、城代兼留守居家老として勤めあげたため、

正徳元年(1711年)には島津姓を名乗ることを許されるようになり、以来、知覧は佐多

島津氏の所領となりました。

島津氏23代継豊の子・久峯は18代知覧領主として佐多家に入る一方、島津氏本家の家

老も兼ねて藩主重豪(しげひで)を補佐しました。

才気に溢れた久峯は参勤交代の途中に京都を訪れ、青蓮院門跡で書道を学び、学問所を

創設するなど知覧の整備に尽くしました。現在に残る武家屋敷を中心とする町造りに着手

したのも久峯です。

町の中心から亀甲城にいたるまでの道を本馬場といい、その両脇に武家屋敷を整然と構

え、上級郷士の住居としました。麓は城主の仮屋を中心にして城郭的な要素が強く、軍事

的な色彩が濃い街づくりでした。本馬場の通りも少しづつ曲がりくねって見通しが悪く造

られています。

武家屋敷庭園の石垣の上に槙や茶の木を植え込み、外から見通しを悪くし、更に屋敷入

口から玄関へは真っ直ぐに行けないような桝形構造の塀作りをしました。

こうして武家屋敷群そのものが敵に対する防御壁の役割を果たす町構造を完成しまし

た。久峯のもとに整備された武家屋敷群は国選定「知覧重要伝統的建造物群保存地区」と

して残されています。」