�@�@�@�@�@������K�˂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�s�b�N�X���X�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2006�@11/19

�@�O��́u�̑����A�ᕽ����K�˂āv�̖`���ɁA�̑����̏o�����q�ׂ��B���l�̔�������

�ɏo��������F���l�̎q���������𖼏��A���͑��ɂ̑��Ƃ������E�ɂ��������G�

��ɓ��{��̑呑���ƂȂ铇�Ñ����J�����A���̖����̔����ł���̑����r�ɏ���������

�ł������B�̑����͂��̌�P�W��A�U�O�O�N�ԁA���Î��ɖłڂ����܂ő������A���Ñ�

�����ǂ̂悤�ɂł��āA�Ȃ����{��̑����ɔ��W�������ɂ��āA�u���钬�j�v�Ƃ����z

�[���y�[�W�̋L������v��Ɖ��L�̂悤�ł���B

�u���͓������h�؎���A���������̉Ǝi�i�C�G�c�J�T�^�P�C�V�j�ł��������������i�R��

�m���j�͂U�R�˂ɂȂ��đ��ɑ��i���ɕ{�̃g�b�v�j�ɔC������A�V�N�ԓw�߂����s����

�����s�������B��������������v�f�Ղ̗��v�邽�߂ɔh�������̂ł͂ƌ����Ă�

��B���̊ԁA�������́i���݂̒m�������j�̈ÎE���������������B�ӔC����������

�̉Ɛb�A���ɑ�đ呠�����͔�Ƃ���邪�A�������i�����Ă������Ă̒n�ʂɂ�������

�G��͌��O���D���܂�̘d�G�𑗂��Ƃ�Ƃ�A���낤���Ƃ���i�ł������呠�����̊�

�ʁA��Ă̒n�ʂɂ��A���n���@�̖��ڂœ��Ñ����̊J�������B�ÎE���ꂽ�����

��̂ł���������d���̍ȂƑ�����{���͓��������ƕ��G���i���������B���O���D�̘d

�G���\�I����A���������͏��҂���A��Ƃ��ꂽ���G��͔������Ƌ��ɓs�Ăяo�����B

���̎��A�����̃c�e�𗊂�Ɋ֔��Ɓi�����̎q�A���ʂ̎���j�ɊJ������������a����B

�@���G��͂��̌㌻�n�ɕ����J���̎�Ƃ��Ċg���𑱂��A��i�͈̔͂��L���邱�Ƃɂ��

�̉Ƃ̉��i�E�i�Q�X�V�L�j�̐E�ɏA���A�܂��A���ڏ�͓������̎��_�ł���t����Ђ̑�

���Ƃ��邱�Ƃɂ��A�d�ł�Ƃ��K�͂̎��L�n�ɂȂ��Ă������Ɛ��肳���B�v�@���G

��͎u�z�u�܂ő������L����Ƃ����̍`���g���A�����œ��v�f�Ղɂ�閧�f�Ղ����s����

�ƌ����Ă���B

���ǁA�������̈ÎE���������Ñ��������錻�n�Ƃ̕��������ɕ{�����̑g�D����݂�

�ƍ߂ł���A�������̉h�̈�[�ɂȂ�����̂ł������悤�ł���A���̌�̒����A��

���̒����̕����͂��̒n�̕����ɒ��ژA�Ȃ����ƍl������B

�@�u�����傪�A�L�ː_�ЂɎQ�q���邽�߁A���̓r���ŁA�G��̏Z�މv�т̊قɗ����A��

�҂��ꂽ�B�G��ɂ͌�p���̒j�̎q���Ȃ��A����l�����ł������B�G���]��ŁA����

�ɂ��̖���W�킹�A���Ñ��O���@������A�싽����Ɉ��ނ����B����ƋG��̖��̊Ԃɂ�

�ܒj�����܂�A���j���r�́A�̕t�S�S�{�ɏZ��Ŋ̕t���̑c�ƂȂ�A���j�̌��C�͔�����

�̑c�ƂȂ�A�O�j�r��͈��y���̑c�A�l�j�s�r�́A�F���̏o���S�Ɉڂ��Ęa�̑c�Ƃ�

��A�ܒj���������́A�v�тɗ����Đ_���_�Ђ��K���ƂȂ�A�{��Ə̂��Ĕ~�k���̑c��

�Ȃ����B�|�@�Ƃ����̂ł���B�v�@�̑����̏o�����L���Ă��邪�A��L�̔������͌����

����A���̉ӏ��͊̑����̌������A���Î��̔z���ɂȂ��������������������́u����

�������L�v����̂��̂������ł���B

�@�̋��̍����i�Â��A�ꕶ�����̏�쌴��Ղ������A������������̂��������A���Ă�

�]�̍��A�K�����j����o�����s��A�����A����A���V�Y�A���R�A�ᕽ�ȂǂƖK��Ď�����

�ꔑ�����B

�@���̒n���䂪�����B�Î��L�i�܂��͓��{���I�ł͌i�s�V�c���g�������A���{�����̌F�P

�i�N�}�\�j�����Əd�Ȃ��Ă����j�ɏo�Ă���`����/���{�����i���}�g�^�P���m�~�R�g�j�̂�

����̒n�ł��邩��ł���B���{���I�̌F�P���ɏo�Ă������i�A�c�J���j�A��l���͏P�i�\�j

�̍��̌������i�A�c�J���j�A迮�����i�T�J���j�A�s�������i�C�`�t�J���j�A�s�����i�C�`�J

���j�A�ƌF�P�@�t�i�N�}�\�^�P���j�Z��o���S�l�̖��O������A�����̒n�����J���ł���

���Ƃ��Î����Ă���B������ɂ��Ă��L�I�̃X�g�[���[�ł��x���ĎE�����̂ł���B

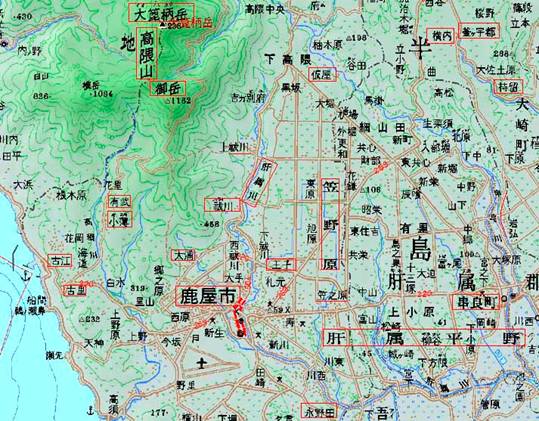

�@ �} �P�D�������������s���Ӓn�`�}

�@�����i�J�m���j�s�̒n���R���ɂ��āA�s�j�ł͎��̂R�̐����グ�Ă���B

�@�@�@1�D�u�Î��L�v��u���{���I�v�ɂłĂ���u�F�P(���܂�)�̎���(����)�v�̖���

�@�@�@�@�@���Ƃ̐��B

�@�@�@2�D����n���ɑ��������Ă�����(������)�̖����u�����v�ɓ]�a(�Ă�)�����Ƃ�

�@�@�@�@�@�����B

�@�@�@3�D��(����)�������������Ă����n�̈Ӗ�����u�����v�ɂȂ����Ƃ̐��B

�@�u�����̒n���������ɂłĂ���̂́A�a����(983�N�A������)�́u���ǁi�A�C���j�S��

���i�m�U�g�j����i�N�V���j�����i�J�m���j�꓁�i�L�g�j�Ȃǁv�ŁA���������ɂ́A�u��

�̂�v�̒n���ŌĂ�Ă����悤�ł��B�v�Ƃ���B�Ȃ��A���Ă͂��̒n�����njS�ł���

�����݂͂��̌S��͊̑��S�ł���A���njS�͖k���ֈړ����Ă��܂��Ă���B

�@�s�̒��S���k�ɂ͕W��1,237m�̑������i�I�I�m�K���j�x�����Ƃ��鍂�G�R�R�n��

�A�Ȃ�A�����A�쓌���ɂ͊}�쌴�A�̑����삪�L�����Ă���A�k�̍��G�R�R�n���̊̑�

�R�n�Ȃǂ��痬�ꉺ�����W�߂Ċ̑��삪���ւƗ��ꉺ��B

�@�����̒n���ɂ��āA�A�C�k�E�ꕶ��̗��ꂩ��͉��L�̂悤�ɍl����B

�@�@�@�@�@�����s�@�@�J�m���@�@�@ka-noya�@�@�@ ���/���̃����M�i���j

ka-no-ya�@�@�@���/���̗ǂ��i�L���j�R��/����

�J���@�@�@�@ka-ya

���/���̎R��/����

�@��L1.���ɑ��Ă͒n������Ől���Ɏg��ꂽ�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�n����

�͐_���V�c�̕��A�E�K���t�L�A�G�Y�m���́u�J���v�Ɉ��ނƂ̌���������悤�ł���B��

���u�����v�A�u����v�A�u���T��v�Ƃ���A���Ƃ��Ɓu�J���v���u�J�m���v����������Ƃ�

��ł���B�̂���~�n��̑����n�т������̂ł��낤�B

���njS�@�@�A�C���@�@�@a-pira�@�@�@�@�@��炪�R�n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@at-pira

�Q�݂���R

ay-ra

�C���N�T�̒��

�ᕽ���ȂǁA�A�q���ł������ƍl����Ɛ̂̓A�s���őO�҂��ȂƎv���邪�B�i�ΎR�D

��n�̊R�����鏊�Ɍ�����B�j�Ȃ��A�����s�̓�ɂ͑刦�ǒ�������刦�ǐ삪�����

�����̐�̏㗬�n�`�͉��L�̒n���ɑ��������B

�@�@�@�@�@�刦�ǐ�@�I�I�A�C���@oho-at-pira�@�@�R���[���Q�݂���R

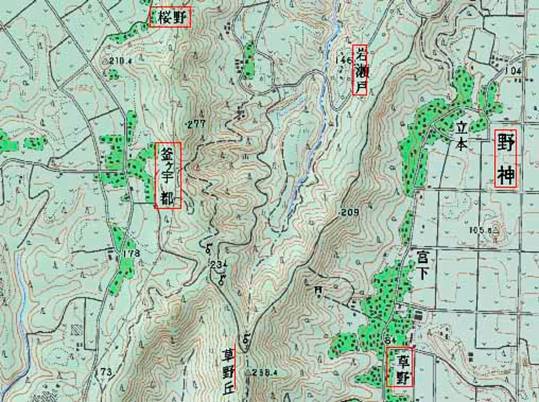

�@�@�@�@�@�}�@2.�������������s�刦�ǒ����ӊg��n�`�}

�@�Ȃ��A�c�����͉��L�̂悤�Ȓn���ł��낤�B

�@�@�@�@�@�c�����@�@�^�u�`�@�@�@ta-put,i�@�@�@�@�藧��������i�̏��j

�a�����̒n���̓��A����i�N�V���j�͋��ǒ��i���݂͎����s�֍����j�A�����͎����s��

�S���A�꓁�i�L�g�j�͍��G�ɔ�肳��Ă��邻���ł���B

�@�@�@�@�@����/���� �N�V���@�@�@kus-i-ra �ʂ�z�����̒��

�Ί݂̒��

���ǐ�ɉ���������A�}1�̉E��

�꓁�@�@�@�L�g�@�@�@�@key-tu�@ �R�̕�

���G�@�@�@�^�J�N�}�@�@ta-ka-kuma�@�@�藧�������̉��R

�@���G�R�Ɉ��ޒn���ł��낤���A�n���p��Ł@kuma:���R�@�ł��邪�A�A�C�k��ł͍Y

�𗼘e�Ɍ��āA���_��n���Ă���ɋ��Ȃǂ��R�Ԃ牺���Ċ��������Ȃǂ̊������I�̂�

�ƂŁA�H�̈���̕���������I���c��ڂɕ���ł��镗�i��z������ƃC���[�W�Ƃ�

�č����Ă���B�R�������ƂȂ��ė����ӂ������Ă��镗�i��Ⴆ���n���p��ƍl����B

�@���G�R���Ђ����̋��ǒ������肩�猩�����i�͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�}�@3.���̋��ǒ����猩�����G�R�̃J�V�o�[�h�B�e��

�@��̊C�㎩�q�������q���n���猩�����i�͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�}�@4.�삩�猩�����G�R�̃J�V�o�[�h�B�e��

�@�Ȃ��A�ō����1,237m�̑������i�I�I�m�K���j�x�̎R���ɂ��Ă�

�������x�@�I�I�m�K���@oho-not-kar�@���[���{�i�o��j���Ȃ����Ă���

�}1.�ɂ����ĉ��x�̐�����荞��ł���B

�@���̑��A�}�@1.�ŋC�ɂȂ�n���͉��L�̂悤�ł���B

��x�@�@�@�I���^�P�@�@o-un-ta-ke�@�@�R���ɂ���藧������

�@�@�@�@�@�L���@�@�@�A���^�P�@�@ar-ta-ke�@�@�@ ��������̐藧������

�@�@�@�@�@�����@�@�@�I�X�L�@�@�@o-su-ke�@�@�@�@�R���̓���̌E�n�̏�

�@�@�@�@�@�Í]�@�@�@�t���G�@�@�@hur,u-e�@�@�@�@���̓��]

�@���Ƃ��Ƃ́@e:���@�ł��邪�R�����̓I�ɂƂ�������ɂ���悤�ɊC�̓��Ƃ��ĕ��ʓI

�ɂƂ��������]���C�̓��Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł���A���{����C���u�G�v�Ƃ��Ďc����

����B

�@�@�@�@�@�×��@�@�@�t���T�g�@�@hur-san-tu�@�@���̑O�ɏo����

�@�Í]���C�ݒ[�ɂ���̂ɔ�ׂ�����͉���̏o��ɂ���B

�@�@�@�@�@��Y�@�@�@�I�I�E���@�@oho-uta�@�@�@ �R���̍��l

�@���{�ꖼ�̃C���[�W�Ƃ��Ă͊C�ݒn���ł��邪�O�{�̋}���̍����n�ł���A�Ό���

�n�ł��낤�B�쐼�ɋ��V�������邪

���V���@�@�S�E�m�n���@ukaw-par/para �̏d�Ȃ荇���̐��/�L����

�@�����̒n�ɑ��������B

�@�@�@�@�@�P��@�@�@�n���C�i�K���jpa-ra-i �R�̒�݂̏��@

�̑���/����L���c�L�@�@ kim-o-tuk-i�@�R�̐����˂��o������

�@�@�@�@�@�����@�@�@�J�����@�@�@�@kar-ya�@�@�@�i��́j�Ȃ���������

�@�@�@�@�@�}�쌴�@�@�J�T�m�n��

�i�}�V���j �J�T���o�C�@�@ka-san-par ���ɍL���������/�L����

�@�n���ł́u�J�T���o�C�v�ł���A�������ق̉��C�ω��Ƃ��ā@kasanopara�@���@

kasanbai �̕ω��͈�ʓI�ł���B�L��Ȋ}�쌴��n�̓V���X��n�ł���A����������

�V���X��n���L�̐[���J��������B

�@�@�@�@�@�i��c�@�@�i�K�m�_�@�@�@na-ka-not-ta ���ӂ̏��̑��n�̊{�C�o��̏�

�@�刦�ǐ삪�̑���ɍ������鏊�ł���B

�����@�@�@���R�E�`�@�@�@yoko-ut,i �l����_���}��i���獜��̐�j

�@�@�@�@�@�����@�@�@���`�h�� mo-us,i-tom-e �����ȉP�i�p��j�̏��R�̎R

�@�����F�s�ɂ��ĉ��L�̓��قȒn�`�ɒn���̌�������悤�Ɏv���B

�@�@�@�@�@�}�@5.���������]���S��蒬�����F�s�̎��ӊg��n�`�}

�@�@�@�@�@�����F�s�@�J�}�K�E�g�@�@kama-ka-ut-o��Ղ̏��̂��獜��̎R��

�@�����s�Ɉꔑ���āA�ŏ��Ɏ����s�}���قƂ��̗��ɂ��鉤�q��Վ����ق�K�ꂽ�B����

�n���_�b�̐��E�̓V�c�̑c���p�̓V�c�̍����{�A���}�g�^�P���̌F�P�����ȂǂƂ̊֘A

�ł���A���������V������ő����ꂽ��Ղł������B���L�̂悤�Ȉ�Ղ������ł���B

�u���q��Ղ͊}�V����n���[�Ɉʒu���鉤�q���ɂ���܂��B���̈�Ղ͖퐶���㒆���̂�

�̂ŁA���B�ōő�K�͂̑�W����Ղł��B���@�̌��ʁA�G�����Z����27��A�x������

����14��A���̑��A�����̐l�X���g�p���Ă����y��ނȂǂ�������������܂����B���q

��Վ����قł́A����ՂŔ��@���ꂽ�y��E�S���i�E�Z���ՂȂ�200�_��ۑ��W������

���܂��B�v

�Ȃ��A�n���͉��L�̒ʂ�ƍl����B

���q���@�@�I�E�W�@�@�@o-u-(ko)t-i �i�삪�j����������/������鏊

�@�Ñ�l�̃A�j�~�Y�����o�ł͐������ł���삪��������Ƃ���͌�����Ă��鏊�ł���

���̂ł���B

�@�u�����������L�v���c�����̑����̏o���ł��鎭���������������̋���ł�����������

�͎s�X�n�̖k�A���G�R�n�̓�̎R���̒n�ɂ��茻�݂̎s�X�n�����n����ꏊ�ł���A��R

�����Ƃ��Ďc����Ă���B