甲斐駒ヶ岳

2004 1/23

今回からは南アルプスのアルプス銀座を北から訪ねていくことになる。手始めの甲斐駒

ヶ岳は標高2,967m、山梨県北巨摩郡白州町と長野県上伊那郡長谷村との境に位置し、

白いピラミッドのように目立って聳えている花崗岩の山だそうである。

昭文社の「百名山」はこの山の印象について、「日本アルプスで一番きれいな頂上は、

と訊かれても、やはり私は甲斐駒をあげよう。花崗岩の白砂を敷き詰めた頂上の美しさを

推したいのである。」とある。

図 1.山梨県白州町、長野県長谷村境の甲斐駒ヶ岳山容のカシバード撮影像

南のアサヨ峰から見た駒ヶ岳である。この山頂の詳細地形図は下記のようである。

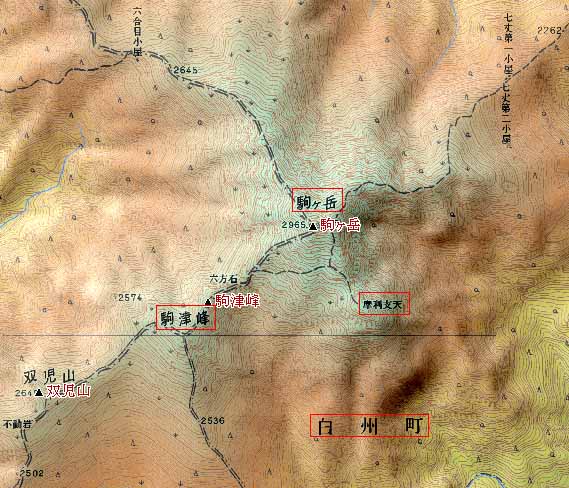

図 2.甲斐駒ヶ岳の詳細地形図

四方に、氷河期の氷河により削られたカール地形とおぼしき地形が見られるが、図1.

の左手に駒津峰、山頂左下に摩利支天、山頂向にもコブ山が見られる。この山の特徴を縄

文人はアイヌ・縄文語の立場で次のように言い残した山であろう。

駒ヶ岳 コマガダケ kom,a-ka-ta-keコブ山の上手の切り立った所

なお、摩利支天とは仏教用語・梵語で下記のような意味があるそうである。

「〔(梵) Marci〕光・かげろうの神格化。自らの姿を隠して災難を除き,利益を与える

という。もとインドの民間信仰の神であったが,日本では武士の守り本尊とされ,護身・

富裕・勝利などを祈る摩利支天法が修される。蓮華上に座す尺女像,猪(いのしし)に乗

った三面八籟の像などがある。」

しかし、もともとこれに近い次のような言葉で言い表されていた祭場址であったのでは

ないだろうか。

摩利支天 マリシテン ma-ri-usi-ter(-ke)小さな高台にくっついている祭場

(ter-ke:踊る所、祭場)

同様の高山である乗鞍岳、御嶽山にも岳、山が付いた山名としてあり、鹿児島県薩摩郡

宮之城町にもある。

駒津峰、白州町についても下記のように考える。

駒津峰 コマツ kom,a-tu コブ山の峰

白州町 ハクシュウ pa-ke-su 太地の頭、山の所の鍋底状の窪地

なお、この雄大な景観は南アルプスが糸魚川・静岡を結ぶ断層であるフォッサ・マグナ

によりできあがったものだそうであり、ナウマン像の名付け親でもある、明治政府の雇い

学者、ドイツ人のエドモンド・ナウマン博士がこの地を訪れて名付けたものだそうである。

図 3.山梨県白州町、長野県長谷村境の甲斐駒ヶ岳周辺の地形図

その他の気になる地名、山名は下記のようである。

白岩岳 シライワ sirar-iwa 岩盤の岩山

三ツ石山 ミツイシ muy-tu-us-i 入江に峰がある所

雨乞岳 アマゴイ am,a-koy (手先の)爪のようなうねり(の山)

弥生人達の雨乞いの跡かもしれない。

日向山 ヒナタ pi-na-ta 石ころの水辺の所

竹宇 チクウ chi-ku-ut 我らが水を呑む枝川

横手 ヨコテ yoko-te 獲物を狙う所、獲物の多い所

黒戸山 クロト kur-tu 日陰の峰

栗沢山 クリサワ kur-sa-wa 日陰の前に出た山縁

アサヨ峰 as-i-o 切り立つその(神の)山裾

鋸岳 ノコギリ not-ko-kir,i 太地のアゴのそこは脚、切り立つ峰

編笠山 アミガサ am,i-ka-sa 爪、寝そべった地の上手に開く

丹渓山荘 タンケイ tanne-key 長い頭、尾根