伊豆・下田街道

2003 4/27

日本の近代化を告げる幕末に、黒船に乗ってきたペリー提督の上陸した下田まで、東海

道の三島宿から下田街道を南下する旅であるが、自分の中では最後に大きな発見があった

思いでこの街道シリーズをまとめることが出来たと考えている。

現在の国道136号と414号に沿った道のりは約70Kmの道程である。

伊豆の地名由来について、豊富な温泉の「湯出ず(ユイズ)」から出たとか、鎮座する多く

の古社にちなんで「斎(イツ)く」に由来するなど紹介してある。しかしながら伊豆(イ

ズ)が縄文語に関わる地名であることは間違いないであろう。厳しい自然に対する畏敬の

念に囚われていた古代人達は、また海洋民であった古代人でもあるが、海から見た半島、

岬や山崎に対してに対して(etu:鼻)、太地の鼻と呼んでいた。

この etu に対して、縄文語が失われ元の意味が見失われると、音韻的にも変化を起

こしたが、その後の漢字地名化の動きと共に、各地にその変化の例を見つけることが出来

る。漢字化に当たっては当時の音韻を大事に残そうとした努力が見られ、漢字の意味より

も音韻の特徴を残した結果が多くの珍名、難解地名などを生んでいるが、結果として古代

人の名付けた貴重な文化財を大事に残してもらえたと考えている。

ここ伊豆のエツたる所以は次のようである。etu の e に対して、エ と イ の

音韻が対応し、tu に対して、ツ、ヅ、ト、ド、トウ、ズなどが対応し、下記のような

岬、山崎などの地名を各地に見ることが出来る。

エツ/エヅ 江津、金江津、直江津、越など

エド 江戸(−/−井/−塚/−崎/−川/−岡など)、恵土など

エトウ 江藤、江頭など

エズ 画図、絵図など

イズ 伊豆(−/−野/−山/−島/−木/−味/−尾など)

イズモ(etu-moy:岬の入江) 出雲など

エトモ(etu-moy:岬の入江) 絵鞆など

イズミ(etu-muy:岬、山崎の入江) 和泉、泉、出水、伊豆味など

イズシ(etu-si:岬、山崎・大きい) 出石、伊豆師など

イト 伊都、怡土、井登、糸(−/−井/−魚/−田/−島など)

イド 井戸、井土など

イトウ 伊藤、伊東など

ここ伊豆半島でも伊豆市、中/南/西/東伊豆町、伊豆長岡町、伊豆山、伊東市、伊東

港、伊東温泉、伊東線などの地名に遭遇する。

起点の三島宿は三嶋大社の門前町でもあり、伊豆国の中心として伊豆国府、伊豆国分寺

などが置かれていた。この地は北条氏の地であり、源頼朝が挙兵した地でもある。

図 1.静岡県三島市周辺の地形図

狩野川は伊豆半島の天城峠当たりから北に流れ下り、香貫山を半周し沼津市で駿河湾へ

流れ出るが、一方、北からは黄瀬川が流れ下り、香貫山麓で狩野川に合流している。三島

はこれらの川に囲まれるように、地理的には縄文中期には三島の周囲まで駿河湾の入江が

延びていたのであろう。その入江に八幡が突き出ていたと思われる。

三島市 ミシマ muy-suma 入江の岩山

八幡 ヤワタ ya-pa-ta 岸辺の頭、山の所

狩野川 カノ kar-nup 曲がっている野原(の川)

香貫山 カヌキ ka-nu(kar)-ke 上手で見張りする所

徳倉 トクラ tu-kur 峰の日陰

仁田 ニッタ nitat 湿地

八反畑 ハッタハタ hattar-pa-ta 水流の流れの絶えない淵の山の所

壱町田 イッチョウダ i-chiw-ta 神(獲物)の波立つ(川口)の所

三島宿から南南東へ約5Km行くと、次の原木宿、韮崎町へと出る。

伊豆国は佐渡や土佐国と同じく「遠流の地」であり、ここは「北条」と呼ばれたこのち

地へ、14歳の源氏の嫡男、源頼朝は韮山町の蛭ヶ小島へ流されてきたのであった。そこ

で頼朝は地元の豪族と決起して鎌倉幕府を開くことが出来たのであった。

図 2.静岡県田方郡韮山町の原木宿付近の地形図

蛭ヶ小島の位置が示すようにこの辺りまで海に取り囲まれ、蛭ヶ小島はその中にあった

のであろう。

田方郡 タガタ ta-ka-ta 切り立った上手の所

蛭ヶ小島 ヒルガ pi-ru-ka 石原の道の上手

原木 バラキ par-ke 川口の所

和田 ワダ wa-ta 岸辺の所

伊豆平定を成し遂げた北条早雲の拠点が韮山城であった。その後、小田原北条市へと発

展していった。大仁宿を経て、頼朝の死後、源氏は滅亡をたどるが修繕寺はその悲劇の一

端を伝えている。天城湯ヶ島温泉郷の湯ヶ島宿を出ると、川端康成の小説「伊豆の踊子」

の舞台となった天城峠である。なおアイヌ語でも温泉は yu であり、(tompuri:風呂)

と日本語のドンブリであり、縄文語、弥生語、アイヌ語の関係が見えてくるようである。

図 3.静岡県中伊豆町、南伊豆町境の天城山のカシバード撮影像

天城山の海側から見たなだらかなスロープは古代人は太地の爪と見たのではないだろう

か。

天城山 アマギ amu-ke 太地の爪の所

河津七滝の名で知られる梨本宿を過ぎ、茅原野宿を過ぎると下田市に入り、箕作宿を越

すと下田港のある下田に出ることになる。

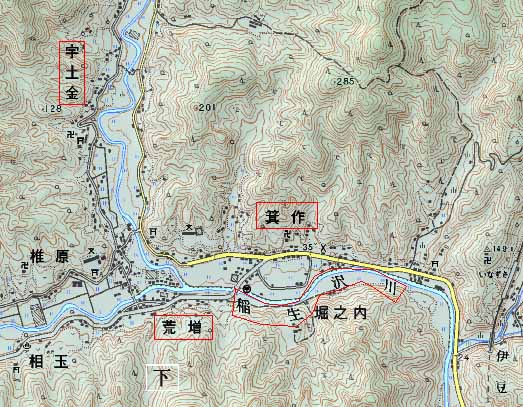

図 4.静岡県下田市の箕作宿の地形図

箕作 ミツクリ muy-tu-kur 入江の山峰の日陰(の所)

荒僧 アラソウ ar-so もう一方の滝

稲生沢 イナウ inaw 幣場、祭場

下田は海路の要衝であり、「江戸防衛の拠点」として、ペリー提督の率いる黒船来航以

来、日米外交の舞台となったがそれに伴う悲劇の話もあちこちにあるが、唐人お吉の話や

吉田松陰が黒船への密航による拘束などであろう。

日本語の地名として、下田(シモダ)など普通にある「下手の田圃」などの地名と考え

ていたが、下田地名は各地に多く、それらとそこの地形との関係を調べているうちに縄文

地名として大きな発見に出会ったような気がしてきた。下記の地形図でもその特徴が少し

は出ているようである。

図 5.静岡県下田市周辺の地形図

下田湾の奥に市街地があるがこの湾を上空から見ると手を広げた形、親指と他の4本の

指を広げた所が下田湾になっているのだろうと言うことに気が付いた。

下田 シモダ si-mom-ta 大きな手の所

アイヌ語で (simon:右手)であるが、語源としては (si-mom:本当の手)から出

たものであり、(si:大きな)と言う意味もあり、ここでは地形からもこちらの意味であろ

う。

ここは広域地名になっているが、各地にある下田地名も多くあるが大抵は山間部の小字

地名であり、その多くの地形は床に広げた手を乗せたように細長い尾根が何本も延びてい

るような地形が多いことに気がつく。上記の地名解がここ、下田市とは地形的に異なり指

のイメージの、たまには足指のイメージの所もあるが、山裾の複数の尾根が延びている所

で、生き物としての太地の手をイメージした地名であることが共通しているようである。

霜田、志茂田などの志茂も同じであり、下図のような多くの地点の地名を見つけることが

出来た。

図 6.シモダ関連地名分布

各地に分布するが、東北に多く、また愛知県にも集中している。地形の例として京都府

綾部市の十倉志茂町の地形図を記しておく。

図 7.京都府綾部市十倉志茂町の地形図

あちこちから延びている細長い尾根と「シモ」地名の関係例である。下田市の地形図か

らその他の地名は興味のある地名を拾ってみた。

吉佐美 キサミ kisar-muy 耳形の入江

入田浜 イリタ ir-ta 一続きの所

多々戸浜 タタト tattar-to 波の踊る海

赤根島 アカネ wakka-ne 水辺の岩礁

和歌の浦 ワカウラ wakka-uta 水辺の砂浜

間戸ヶ浜 マドガ matu-ka 入り込んだ入江の上手

毘沙小島 ビサ/ビシャ pi-sa 小石の浜

最後に、ありふれた地名と考えていた「下田」が各地の地形を見比べている内に縄文地

名としての位置づけを見いだせたのには感動した。