糸魚川・千国街道

2004 04/17

信濃と越後、日本海を結んだ”塩の道”であり、松本から糸魚川へ出る。この道は千国

街道とも、糸魚川街道とも、松本街道などとも呼ばれる古道であり、日本列島を地質構造

上東西に分ける大地溝帯フォッサマグナに沿って、南から北への旅である。現在の国道1

47,148号線に共通する。

出発点の松本は、漆黒の烏(カラス)城と呼ばれる、国宝の松本城があるが、かつては

ここに深志城を甲斐国守護職の小笠原貞宗が築いたが、甲斐の武田信玄の手に落ち、信濃

侵攻の要の城となったが、江戸時代に入り石川氏、小笠原氏、戸田氏、松平氏、堀田氏、

水野氏、戸田氏と城主が代わり、明治期になった。

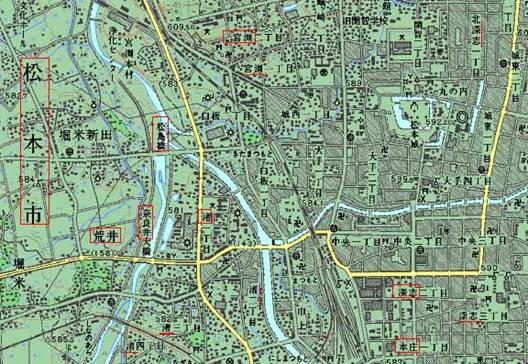

図 1.長野県松本市の中心部拡大地形図

廻りを高山に囲まれた松本盆地であるが、ここの地形の特徴の一つは槍ヶ岳、穂高岳付

近に水源を持つ梓(アズサ)川と南の木曽駒ヶ岳付近に水源を持つ奈良井川となどが合流

し犀(サイ)川となり、この川は長野市内を下り、千曲川と合流して千曲川となり、やが

て信濃川となり新潟市の南西で日本海に注ぐ。古代には大きな湖であったであろう所のこ

れらの川の作った扇状地上の町であり、アイヌ・縄文語の立場からの地名がそのことをと

表している。

松本市 マツモト matu-mo-to 入り込んだ入江の小さな池

深志 フカシ hukka-us-i 浅瀬のある所

古くから豊かな湧水が人々の暮らしを支えてきたのだそうである。なお、上記の川名に

ついて下記のように思う。

奈良井川 ナライ nar-i 高地の平地の所

奈良市のナラと同じであろう。

梓川 アズサ atusa 裸の川

草木の生えない、むきだしの川の意。

犀川 サイ sa-i 砂浜の所

千曲川 チクマ chi-ku-moy 我らが水を呑む入江

信濃川 シナノ si-na-nup 大きな水辺の原場

それにしても信濃国を過ぎて信濃川となる。

なお、上記の地形図から下記の地名が気になる。

宮渕 ミヤブチ muy-ya-put,i 入江の岸辺の川口

松島橋 マツシマ matu-si-oman 入り込んだ入江のずっと奥に入る

荒井 アライ ar-i もう一方の所

渚 ナギサ na-key-sa 水辺の頭が前にある所、出崎

本庄 ホンジョウ ho-un-so 川口にある岩礁

槍ヶ岳、穂高岳などの北アルプス(飛騨山脈)を左に見て北北西にたどる。約12Km

で成相新田宿、現在の豊科町である。

成相新田 ナリアイ nar-a-i 高地の平地の我らが所

豊科町 トヨシナ toy-o-si-na 泥だらけの大きな水辺

さらに約6Kmで保高宿、現在の穂高町である。

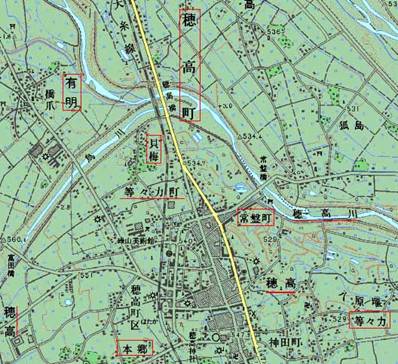

図 2.長野県東筑摩郡穂高町周辺の拡大地形図

ここでは穂高川が流れ、保高宿のあった穂高町であるが、穂高岳のホダカと果たして関

係の有った地名であろうか。次のように地形から考えるが。

保高宿 ホダカ ho-ta-ka 川口の切り立った所

穂高岳 ホダカ po-ta-ka 小山が切り立つその上手

ここは安曇野と呼ばれる地域である。

安曇野 アズミノ atuy-muy-nup海のような入江の原場

a-tu-muy-nup我らが旧地の入江の原場

なお、その他の地名は下記のようである。

有明 アリアケ ar-arke もう一方の半分の所

貝梅 カイバイ kay-pa-i 壊れた岡の所

常盤町 トキワ tok-wa 突き出す岸辺

等々力 トドリキ tattar-rik,i 踊り踊る高台、祭場の高台

本郷 ホンゴウ ho-un-ukaw

川口にある石の重なり合い

保高宿から高瀬川沿いに約10Km北上すると、松本藩随一の米所であった池田宿、さ

らに約10Km北上すると物資の集散地として発展した大町宿である。

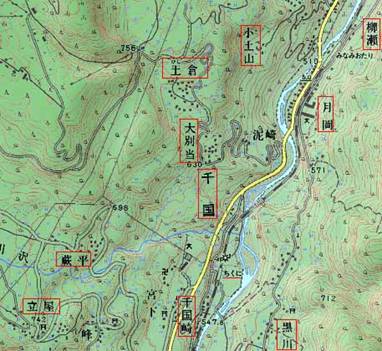

図 3.長野県大町市周辺地形図

高瀬川の急流はたびたび氾濫を繰り返す暴れ川だったそうであるが、運ばれた肥沃な土

壌をもたらして水田耕作に適した土地を供給したのだそうである。大町は南北に細長い松

本平の北端に位置づけられており、平安時代以来この地を支配した仁科氏が京風の町造り

をしたことに始まり、伊勢神宮の仁科御厨、皇室の仁科庄等が置かれ、仁科神明宮を建て

て、京風の地名なども名付けてあるそうである。

大町市 オオマチ oho-matu (山奥/水深の)深い入り込んだ入江

仁科神明宮ニシナ ni-us-si-na 木々が群生する大きな水辺

その他気になる地名は下記のようである。

権現山 ゴンゲン kom-ke コブ山の所

なお、権現山の山容は下記のようである。

図 4.南約4Kmからの権現山の山容カシバード撮影像

大藤 オオフジ oho-put,i 奥深い川口

二重 フタエ huttar-e 笹藪の入江

大塩 オオシオ oho-so 奥深い岩礁

大姥山 オオバ oho-pa 奥深い太地の頭、山

鹿島 カシマ ka-suma 上手の岩山

小熊山 コグマ ko-kuma そこは横山

稲尾 イナオ inaw 幣場、祭場

木崎 キザキ key-san-key 山の出崎

平 タイラ ta-pira 切り立った崖

中花見 ナカケミ na-ka-key-muy 水辺の上手の山の入江

源汲 ゲンユ kep-i-uk 太地の額,縁で獲物を取る

野口 ノグチ not-put,i 太地のアゴ、出崎の川口

鍬ノ峰 クワ(ノミネ) kut-wa 岩崖の縁

常盤 トキワ tok-i-wa 突き出している所の岸辺

なお、大町の北側に仁科三湖として木崎湖、中綱湖、青木湖とあり、木崎湖の川口に海

ノ口宿が大町から約8Km地点にある。これらの地名は下記のようであろう。(木崎は先

に示した。)

中綱湖 ナカツナ na-ka-tu-na 水辺の上手の山峰の方向

青木湖 アオキ a-ok-i 我らが奥の所

海ノ口 ウミノクチ ut-muy-put,i 枝川の入江の川口

青木湖沿いの道を登りつめ佐野峠を越えれば、かつて四ヶ庄(シカジョウ)と呼ばれた

白馬(ハクバ)村に入る。飯田宿、飯盛宿とあった地であり、白馬(ハクバ)とは白馬(シ

ロウマ)岳から間違って命名された名前であるが、山までが白馬(ハクバ)として普及し

つつあることは残念である。

佐野峠 サノ san-nup 下る原場、段丘

四ヶ庄 シカジョウ si-ka-so 大きな上手の岩礁

飯田 イイダ i-ta その(神の)所

飯盛 イイモリ i-mor,i その(神の)岡

佐野峠からは姫川に沿って、下るが飯盛宿から次の千国宿までは約14Kmあるが、こ

こは有名な豪雪地帯で、荷の運搬には山道に強い牛が使われたが、冬場は牛も通れず、飯

盛から約6Km地点に塩島新田宿が新宿として江戸時代初期に設けられたそうである。

塩島新田 シオジマ so-suma 岩盤の岩山

北西にある岩蕈(イワタケ)山であろう。

姫川 ヒメ pi-mem 石の泉池

日本海へ向かう北竜する姫川の急流に沿って、千国街道は北へ向かい、信濃と越後の国

境の山間の地であり、小谷(オタリ)地方の中心地、千国(チクニ)であり、街道の要衝

であった。

図 5.長野県北安曇郡小谷村周辺の拡大地形図

下記のような地名が気になる。

千国 チクニ chi-ku-un-i 我らが居る所

chiもkuも「我ら」と言う意味であるが、

(ku-un-i:我らが居る所、村)が先にあ

り後に、chi が付けられたものであろう。

小谷村 オタリ o-tar-i 川口/山裾の滝川

柳瀬 ヤナギセ yana-ke-se(tur) ヤナを仕掛ける所の背/瀬

月岡 ツキオカ tuk-o-ka 突き出すそこの上手、岡

小土山 コヅチ ko-tu-us-i そこに峰がある所

土倉 ヒジクラ pi-us-kur,a 小石が群在する日陰

大別当 ダイベットウtay-pet-o-u 林の川の口がくっつき合う

蕨平 ワラビタイラwa-ra-pitar-pira 岸の低い小石原の切り立った崖

立屋 タテヤ ta-te-ya 切り立った所の岸辺

なお、小谷村には牛方宿もあり、今に名残が残っている。下記のような地名であろう。

牛方宿 ウシカタ us,i-ka-ta 湾の上手の所

ここにも大きな湖があったのではないだろうか。千国宿から約12Km北に行くと来馬

(クルマ)宿である。

来馬宿 クルマ kur-moy 日陰

なお、姫川に沿って国境をしばらく行く。

図 6.長野県北安曇郡小谷村大網周辺の山容カシバード撮影像

大網集落はこの絵の中頃にあり、下記のような地名であろう。

大網 オアミ o-am-i 山裾の太地の爪、寝そべった地

現在の国道148と姫川から離れて、大網峠を越して進み、越後国への入口、山口宿を

経て、終点の糸魚川にいる。

山口宿 ヤマグチ ya-oma-put,i 山縁にある川口

糸魚川の姫川は「古事記」に伝える、大国主の命がわざわざ出雲からこの地まで出かけ

て妻問いをした越(コシ)の国の奴奈(ヌナ)川姫の奴奈川であろう。

図 7.新潟県糸魚川市周辺の地形図

奴奈川 ヌナ nu-na 豊魚の水辺

糸魚川市 イトイガワ etu-i-ka-wa 出崎のそこの上手の岸辺

青梅町 オウメ o-u-moy 山裾がくっつき合う入江

厚田 アツタ at-ta (獲物が)群在する所

a-tu-ta 我らが峰の所

寺島 テラジマ ter,a-suーoma 波が踊る鍋底状の窪地にある

羽生 ハニュウ pa-ni-o-u 山の木々の川口/山裾がくっつき合う

成沢 ナリサワ na-ri-sa-wa 水辺の高台の前に出た岸辺

稲坂 イナサカ inaw-sa-ka 幣場、祭場の前に出た上手、岡

頭山 ツムリ tu-mur,i 峰の岡

虫川 ムシカワ mu-us-ka-wa 塞がってくっついている上手の岸辺

市野々 イチノノ i-ot-i-nonno 獲物が群在する所の大変良いもの/所

寺地 テラチ ter-at-i (波の)踊りが群在する所

横地 ヨコチ yoko-us-i いつも獲物を狙う所

黒姫山 クロヒメ kur-o-pi-muy 日陰の山裾の岩の山