伊勢街道

改訂2003 3/14

2003 3/11

伊勢神宮を目指した古道、七里の渡しから神宮へ、伊勢詣はいつから始まったかをイン

ターネットで調べたら「江戸時代、庶民の自由な移動を禁止した幕府が、これだけは例外

とした」ことに、伊勢講などと共に普及したのだそうである。

伊勢街道は東海道の四日市宿の日永追分から伊勢湾沿いに伊勢神宮の外宮、内宮まで、

ほぼ国道23号線に沿い、約77Kmである。別名、伊勢路、伊勢参宮街道などと呼ばれ、

大和からの伊勢本街道などと共に、天照大御神を祭る伊勢神宮は限りない憧憬の社となっ

たのであった。また歴史的には飛鳥・奈良時代には初瀬や室生、名張から松坂を経て伊勢

に至る初瀬街道、平安京からは、勅使は鈴鹿峠を越えて伊勢別街道から津で伊勢街道に合

流したのだそうである。室町時代からはこの伊勢街道が主流になったそうである。かつて

のにぎわった街道の地名を順に追ってみよう。

三重県は言葉の上では関西弁の圏内である。理由は地理的条件にある。尾張国と伊勢国

を隔てる、木曽、長良、揖斐の3巨大河川は古代においては橋もなく、中世までは移動す

るには舟による渡航しかなかったからである。そのような場所が桑名宿の「七里の渡し」

である。

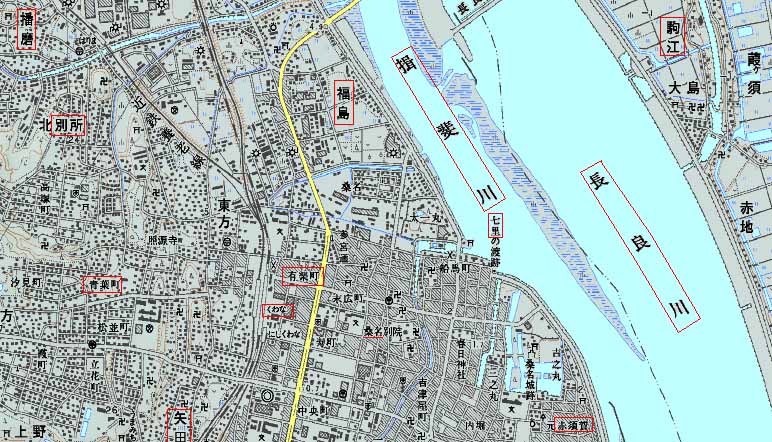

図 1.三重県桑名市の地形図

「七里の渡跡」は揖斐川と長良川が合流している地点にある。

七里 シチリ sin-turu 砂丘

語源としては(sir-turu:陸が延びている)

であろう。地形からはそのような場所

赤須賀 アカスガ wakka-(to)ska 水辺の土塁、砂丘

長良川 ナガラ na-kar 水(の流れが)回っている

揖斐川 イビ i-pi 神の石ころ(の場所)

桑名 クワナ ku-wa-na 我らが岸の水辺

kuwan-na 崖が切り立っている水辺

播磨 ハリマ ar-(rur-)moy もう一方の入り江

ar は har である。有馬と同じ意味

別所 ベッショ pet-so 岩礁の川、滝川

北海道の壮瞥町のソウベツに同じ。

青葉町 アオバ a-u-pa くっつく太地の頭、岡

矢田 ヤタ ya-ta 岸部の所

福島 フクシマ pu-ke-sima 倉、獲物の多い島

有楽町 ユウラク i-o-rake 獲物が群生する川下の所

駒江 コマエ kom-e コブの頭、岡 または入り江

桑名名物の焼き蛤(ハマグリ)を食べて、伊勢神宮を目指したのだそうである。南下し

四日市の日永追分宿で東海道は西へ分かれていた。下記の地形図の追分の辺りであろうか。

そこから約14Km南下すると鈴鹿市の中心部、神戸城のあった辺り、神戸の宿、ここに

は下記図にはないが須賀の地名もある。さらに約6Km南下したところが白子宿である。

図 2.三重県鈴鹿市周辺の地形図

北伊勢一帯は「伊勢平氏」の発祥の地であり、平清盛の父、平忠盛は「伊勢平氏はすが

めなり」などとからかわれ、昇殿を許された忠盛をねたんでのことであったそうである。

神戸は神戸氏の城下町で、町繁栄のため伊勢街道を迂回させて引き入れたのだそうである。

鈴鹿市 スズカ su-(to)ska 鍋底状の土塁の所

次の須賀との関係があるのでは。

susu-ka 柳の木々の上手、岡

柳町とのかんけいがあるか。

須賀 スガ (to)ska 土塁

柳町 ヤナギマチ yana-ke-matu ヤナ網をしかける入り込んだ入江

ただし、弥生語形の「ヤナギの多い町」と

の比較になる。

三重郡 ミエ muy-e 入江の頭、岬または山

和無田 ワンダ wa-mu-ta 岸部の塞がった所

小古曽 オゴソ o-ko-so 川口のそこは岩礁(がある)

小松 コマツ ko-matu そこは入り組んだ入江

石薬師 イシヤクシ isi-ya-kus-i 石の岸部を越える所

加佐登 カサド ka-sa-tu 上手の前に出た峰、岬

ka-sa-to 上手の砂浜の湖

加佐登池があり、その岸に加佐登神社があ

り後者が相応しいのでは。

津賀 ツガ to-ka 池の上手、岡

甲斐 カイ key 太地の頭、岬

kay 折れ波

この辺りまで海が入れ込んでいたものか。

平野 ヒラノ pira-nup 崖のある原場

楠町 クス kus 対岸(の所)

ここは鈴鹿川の河口において、鈴鹿川と派

川とに分かれたその間の三角形の場所

五味塚 ゴミツカ ko-muy-toska ここは入江の土塁(の所)

長太 ナゴ na-ko 水辺の所

若松 ワカマツ wakka-matu 水辺の入り込んだ入江

稲生 イノウ inaw 幣場、祭場

白子 シロコ sir-o-ko 山裾の所

近くに江島と有るが(e:頭、山)であり、

岸岡山45mがあり、その裾の所であろう。

白子宿は友禅染などに使われた「伊勢型紙」の産地でも有名であったそうである。そこ

から約8Kmで上の宿、さらに約8Kmで安濃津と呼ばれていた津宿へと入る。ここはか

つては「日本3大津」の1つに数えられていて、「伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ」な

どと歌われていた。戦国武将の藤堂高虎が伊賀と伊勢国の領主として城下町を整備し、栄

えた町と言える。

図 3.三重県津市の地形図

安濃津の海岸地帯は阿漕浦(アコギガウラ)と呼ばれ、有名な歌枕の地で、塩田が広が

り、「御贄(ミニエ)の浦」として、禁漁区となっていた。ここで獲れた魚介類や塩は神

宮に供進されたからだそうである。この絵にないが阿漕浦には結城町があり結城神社があ

る。(i-uk-i:我らが取るもの、所)であり、アイヌの人々は鹿を「ユク 」や「ユキ」と

言っているが同じ語源である。

安濃津 アノツ ar-to もう一方の海

対岸の知多半島の常滑市の阿野町などと対を

なしている地名では。北海道の阿野呂、安野

呂などのアノロは(ar-rur:もう一方の海)

であると言われているのと同じであろう。

阿漕浦 アコギ a-ko-uk-i 我らがそこで(獲物を)採る所

久居市 ヒサイ pi-sa-i 石ころの浜の所

太田 オオタ ota 砂浜

曽根 ソネ so-nay 滝の川

今徳 コントク kom-tuk コブ山が突き出している

上津部田 コウヅベタ ukaw-to-pet 石ころのごろごろした海辺の川

長谷 ハセ pase(-omkami) 重々しい神の地

長谷場 ハセバ pase-pa 重々しい神の太地の頭、山

神戸 カンベ kamuy-pet 神様の川

kamuy-pe 神様のもの、山

志登茂川 シトモ situ-mo(-nay) 大きな山崎の小さな川

安濃川 アノウ ar(-nay) もう一方の川

岩田川 イワタ i-wattar 神の(獲物の多い)絶え間ない流れ

志袋 シブクロ si-pu-kur-o 大きな倉(獲物の多い)日陰の山裾

井戸 イド etu 山崎

野田 ノダ nutap 川の湾曲部

半田 ハンダ pan-ta 川下の所

明神 ミョウジン muy-o-sir 入江の入り口の、または山裾の山

垂水 タルミ tar-muy 波の踊る入江

藤方 フジカタ puti-ka-ta 川の上手の所

伊倉津 イクラツ i-kur-to そこは、または神の日陰の海

雲出川 クモズ kur-mo-to 日陰の小さな海(の川)

稲葉 イナバ inaw-pa 幣場の太地の頭、岡

香良洲町 カラス kar-us 丸くなっている湾

ここも雲出川古川と新川に挟まれた三角

地帯であるが、かつては海底でありその

岸がこのように呼ばれたものであろう。

ここもおもしろい地名が多い。上津部田の近くの志登茂川の支流には気無川がある。

気無川 ケナシ kanas-i 川端の林

もとは(kene-us-i:ハンノキの群生す

る所)から出た言葉で貴重な地名では。

津宿から約16Km南下すると松阪宿である。豊臣秀吉の命により、蒲生氏郷は城を築

き、それと同時に伊勢街道を城下に引き込み、初瀬街道や和歌山街道と合流する交通の要

所として、楽市楽座の制度を採用し、各地からの商人を呼び寄せるなどして発展したのだ

そうである。

図 4.三重県松阪市周辺の地形図

松坂の海岸線は複雑に入れ込んでいる。古代から海岸線の位置は違っていても地名がそ

のことを示している。

松坂市 マツザカ matu-sa-ka 入り込んだ入江の浜の上手

嬉野町 ウレシノ urasi-nup 笹藪の原

佐賀県藤津郡嬉野町と意味は同じ。

喜多村 キタ ki-tay 頭のテッペン

山頂と同時に、海や湖の奥も言った。

櫛田川 クシダ kus(a)-ta 通り越す、舟で渡す所

須賀 スガ (to)ska 土塁

須賀領 リョウ ru-o-u 道がそこでくっついている

権現前 ゴンゲン kom-ke コブ山の所

近くに向山古墳がある。

薬王寺 ヤクオウジ ya-kus-o-u-(ko)t-i 内陸へ越す山裾のくっついて

いる所

高須 タカス ta-ka-su 切り立った上手の鍋底状の窪地

美濃田 ミノダ muy-o-u-ta 山裾がそこでくっつく所

観音岳 カンノン kar-o-un ぐるっと回っている山裾がある

大足 オワセ o-wa-sep 山裾の岸部の広い所

佐久米 サクメ sa-kur-muy 浜の日陰の入り江

松坂宿から次の小俣宿まで約16Km、そこから外宮まで約4Kmの道のりである。神

宮領「伊勢神宮」の紳領が広がる。皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)である。

図 5.三重県伊勢市の地形図

宇治山田市は合併を期に、かつての国名であった伊勢国に因んで伊勢市となった。イセ

はイサやイソと同源で母音交代した言葉と言われているようであるが縄文・アイヌ語の立

場から見ると少々異なる。イサは(i-sa:神の浜、獲物の多い浜)であり、イソは(i-so:

神の水中の岩場、または廻り一面に獲物がいる場所)であり、似ているが異なるものと感

じられる。

伊勢市 イセ i-so-e 神の水中の岩場の入江

i-sa-e 神の浜の入江

双方成り立つ場所のようである。また、獲物

のことを ison(<i-so-un:磯にいるもの)と

と言うが (ise-po:うさぎ、獲物の子供)など

(ise:獲物)があったのであろう。

小俣町 オバタ o-pa-ta 山裾の、または川口の太地の頭、山の所

度会郡 ワタライ wattara-i 海中の岩場の所

鳥羽市 トバ to-pa 海(へ突き出している)太地の頭、山

磯町 イソ i-so 神の水中の岩場

二見町 フタミ (h)uta-muy 砂浜の入江

赤坂 アカサカ wakka-sa-ka 水辺の浜の上手

平尾 ヒラオ pira-o 崖の山裾

松下 マツシタ matu-si-ta 入り込んだ入江の大きな所

一宇田 イチウダ i-ot-i-ut-ta 獲物が多い枝川の所

宇治 ウジ ut-i 枝川

鼓ヶ岳 ツツミガ tu-tuk-muy-ka 峰が延びている上手

朝熊ヶ岳 アサマガ asam-ka 奥まった上手

as-moy-ka 切り立った山の上手

上田正昭先生はここは「伊勢神宮は多様な日本文化の象徴」、「多様な神格を持つ壮大

な神のシステムであるなどと言われている。