因幡・伯耆のみち

(街道をゆく 第49回)

2006 1/24

司馬遼太郎は『因幡・伯耆のみち』を書くにあたり、かつての美作(ミマサカ)国、津

山藩の城下町である津山から国道53号線を北東に、中国山地を越えて、鳥取県智頭町の

早野(ワサノ)を訪ね、千代(センダイ)川に沿って北上し、因幡国庁跡を訪ねて鳥取市

へ入っておられる。その後、「因幡の白兎」の神話で有名な白兎海岸を訪れ、伯耆国の中

心であった倉吉へ立ち寄られ、さらに海岸を西に米子に入り、美保関の美保神社で終点と

なる。

「地図によると、那岐山(ナギセン)という標高1240メートルの山がたかだかと盛りあ

がっている。

その東のほうが鞍部になっていて、黒尾峠という峠がある。それを越えた集落が、早野

(ワサノ)である。

さらにこまかく地図を見ると、早野に細流がながれている。この細流こそ、下流にゆく

(北へゆく)につれて沖積平野をひろげ、ついに鳥取市の平野を形成して、河口の賀露(カ

ロ)で日本海に入る川である。地図では、千代(センダイ)川という。かつては上流は智

頭(チズ)川とよばれ、下流は賀露川と呼ばれていた。

鳥取県の旧分国は、東半分(鳥取市が中心)は因幡(イナバ)国とよばれ、西半分(米

子市が中心)は伯耆国とよばれていた。そのうちの因幡国は、主として千代川一川の流域

から成っている。」 と「安住(アズミ)先生の穴」の章で、述べておられる。

上記に出てくる地名は、アイヌ・縄文語の立場からは下記のような意味に思える。

那岐山 ナギ na-key 水辺の山

黒尾峠 クロオ kur-o-o 日陰が多い山裾

賀露 カロ kar-o 曲がっている川口

大正期から昭和初期にかけて、千代川、袋川は河口付近で蛇行していたものが、直線上

に付け替えられたのだそうで、詳細地形図ではもとの形が復元できる。

千代川 センダイ sem(pir)-tay 日陰の林

この川名も、宮城県の仙台市、鹿児島県の川内市と同じ意味であろう。

智頭川 チズ chi-tu

我らが峰

chiw-sup 水流の渦流

なお、鳥取県、鳥取市のトットリ地名に関して

鳥取市 トットリ tottor(=tattar)-i 波の踊り踊る

アイヌ語でも "tar","ter" が「踊る」を意味するが、"tor"も母音交代したものではな

いだろうか。地名でも各地に「トドロキ」地名があり、「トドロキ」の滝名も多いが、遠

江(トオトウミ、静岡県など)、土々呂(トトロ、宮崎県)、土々呂美(トトロミ、大阪

府)など同類の地名に思える。鳥取市の場合、縄文中期には海が現在の市街地まで入り込

んできていたと思われ、潮波の踊る海辺であったのではないだろうか。

旧国名については

因幡国 イナバ inaw-pa 幣場、祭場

伯耆国 ホウキ ahak-i 浅瀬の所

知里真志保先生は ohak → ahak の変化を考えておられる。先生の文章にある

早野の地形は下記のようである。

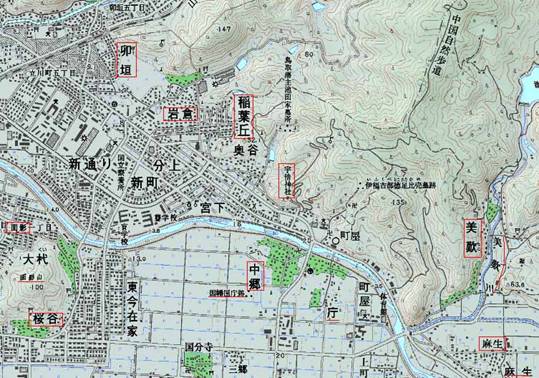

図 1.鳥取県八頭郡智頭町の早野の周辺拡大地形図

早野 ワサノ wa-sa-not 岸辺の前に出ているアゴ、出崎

川に沿って突き出している出崎を指した地名

では。

那岐 ナギ na-key 水辺の山

なお、那岐山を越えて南の岡山県側にも奈義(ナギ)町がある。

宇塚 ウヅカ us-(to)ska 湾状の土塁

下西 シモニシ si-mom-ni-us-i 大きな手のような木々が群生する所

宮本 ミヤモト muy-ya-mo-to 入江の陸岸の小さな池

五月田 ゴガツデン ko-ka-tu-ter そこの上手の峰の滝川

古屋 フルヤ hur-ya 岡の陸岸

奥本 オクモト ok-mo-to 背後の小さな池

野原 ノバラ not-par 太地のアゴ、出崎の川口/広場

「 因幡の国府跡に入ってみた。国府橋という小さな橋を渡ったとき、その下に袋川が流

れているとは気づかず、渡りおえてふりかえった。

(小川じゃないか)

と、おもった。

わたりおえて、しばらくゆくと、

「庁(チョウ)」という名の字があった。

地名は偉大なものである。因幡の国府がどこにあったか、厳密にその場所を1センチメ

ートルもくるわずに指摘することはできないらしい。しかし、げんに地名がある。字の名

が庁である以上、このあたりに国府が設けられていたことはまちがいない。庁(地名)の

付近1キロ四方ぐらいから国庁跡であることを証拠づける瓦や土師器の出土が多く、また

昭和40年前後、庭園のあとらしい遺跡も発掘された。

歌人大伴家持(オオトモノヤカモチ)(717?〜785)が、因幡の国守としてこの庁に

赴任してきたのは、天平宝字二年(758)六月のことで、家持はすでに四十の坂を越え

ていた。

国衙(コクガ)では、新年の宴会がある。酒宴の場所は、あるいは最近発掘されたとい

う庭園を見はるかす建物だったろうか。

このとき、家持は歌を詠んだ。『万葉集』四千五百十六首の最後をかざる一首である。

新しき年の始めの新春の

今日(ケフ)振る雪のいや重(シ)け吉事(ヨゴト)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年頭にあたって因幡の国のあた

らしい年の幸いを祈るのは、八世紀の地方長官としての主要任務だった。」 と「家持の

歌」の章にある。

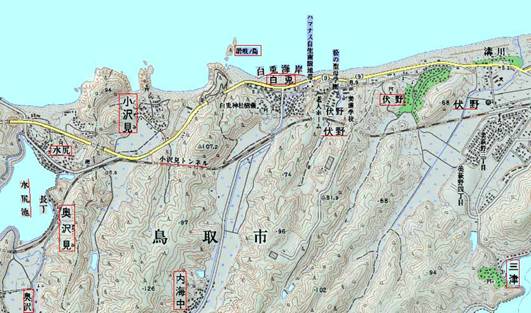

図 2.鳥取県鳥取市の因幡国庁跡周辺の拡大地形図

鳥取市の中心部から南島の市街地はずれである。稲葉丘があり、ここが太古からの祭場

の中心部だったのであろうか。

稲葉丘 イナバ inaw-pa 幣場、祭場

卯垣 ボウガキ ho-u-ka-ke 川口をくっつけあう上手の所

岩倉 イワクラ iwa-kur 岩(神の住処)の陰/神様、岩座

宇部神社 ウベ humpe(<hur-pe)鯨岡(丘であるもの/岡の所)

北海道にはフンペ岬(鯨岬)があちこちに見られるが同じ地名ではないだろうか。

図 3.西から見た宇部神社のある稲葉丘一帯の山容カシバード撮影像

中心部の低い岡が宇部神社のある所で、左が稲葉丘、右端の小さい岡が甑山。

甑山 コシキ ko-sike そこで荷物を背負っている

ぽこりぽこりと盛り上がった山などをこのように表現した例は多い。

美歎川 ミタニ muy-tan-i 入り込んだ所のこちら側

麻生 アソウ as-so(-oro) 切り立つあたり一面(の所)

中郷 ナカゴウ na-ka-ukaw 水辺の上手の石の重なり合い

桜谷 サクラタニ sa-kur-tan-i 砂浜の日陰のこちら側

面影山 オモカゲ o-mo-ka-ke/key川口の小さな岡の所/山

鳥取藩は出雲(島根県)とならんで、明治以前の日本の製鉄の担い手だったのだそうで

ある。

「私どもは、海岸道路(国道9号)を西へめざしている。

地図をひろげると、

「白兎(ハクト)海岸」

とある。

白兎は内心岸へ帰るべくワニたちをならばせ、数えると称してその上を跳ぶのである。

最後のワニの背にきたとき、ふりかえってわが智を誇りたくなった。

「じつはお前たちをだましてやったのさ」

ここでワニたちはひるがえって白兎をとらえ、その「衣服(キモノ)を剥」いでしまう。

そこへ通りかかった八十神が、海水をあびてかぜにあたり、伏せていればなおる、とうそ

の療法を教える。白兎はそのとおりやって、すっかり身をそこねてしまう。遅れてやって

きた醜男(シコオ)が、前述の療法を教える。

はたして白兎のからだはもとどおりになった。白兎はにわかに神性を帯び、

この八十神は、必ず八上比売(ヤガミヒメ)を得(エ)じ。帒(フクロ)を負えども、

汝命(イマシミコト)、獲(エ)たまわむ。

といった。軽薄で、傷の治療法も知らぬ浅知恵のくせに、白兎がにわかに神さびて予言

するなど滑稽もいいところだし、読んでいても腹もたつが、こういう白兎こそ私どもかも

しれない。」 と、「白兎の浜」の章にある。下記のような地である。

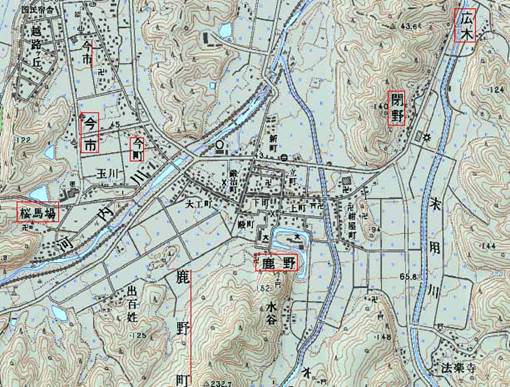

図 4.鳥取県鳥取市の白兎海岸周辺の拡大地形図

上記の神話をどのようにとらえるかにつき何も語っていないが、アイヌも海ではウサギ

は禁句で、舟の難波のもとになる「三角波」のことを(isepo-terke:ウサギが踊る/跳ぶ)

といい、また、ウサギのことを(kay-kuma:折れ波の横棒)といい、ウサギの隠語に用

いている。『日本の地名散歩の』著者、大友幸男先生は、この物語はこの物語を生んだ古

代人の考え方も、アイヌのウサギの言葉も「三角波と舟」の関係を物語る共通点だと述べ

ておられる。

気になる地名は下記のようである。

白兎 ハクト ahak-to 浅瀬の海

伏野 フシノ us,i-not/nup その湾のアゴ、出崎/原場

淤岐ノ島 オキ ok,i

背後

小沢見 コゾミ ko-so-muy そこは岩礁の入江

水尻 ミズシリ muy-to-sir,i 入江の海の土地/山

奥沢見 オクサワミ ok-sa-wa-muy 背後の浜の岸辺の入江

内海中 ウツミナカ ut-muy-na-ka 枝状の入江の水辺の上手、岡

三津 ミツ muy-to 入江の海辺

白兎海岸からは予定を変更され、南南西方向へ鹿野町を訪ねられた。

「低い丘陵のむれのなかをゆき、やがて鹿野町に入った。

通りは水の底のようにしずかで、ときどき京格子の町屋や、白壁に腰板といった苗字帯

刀身分の屋敷などがのこっている。ぜんたいに、えもいわれぬ気品をもった集落なのであ

る。」 と、「茲矩(シゲノリ)と鴎外」の章にある。尼子氏の再興を願った山中鹿之助

の跡を継いだ亀井茲矩が豊臣秀吉によって、小大名ながら因幡の鹿野領主に取り立てられ、

牢人あがりの茲矩はよき大名になろうとして、鹿野をおさめた。朱印状を手に入れて、東

南アジアへ朱印船を派遣し、海外雄飛の志を持っていたのだそうである。

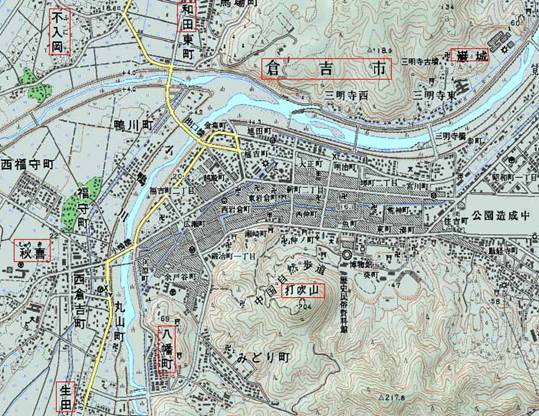

図 5.鳥取県家高郡鹿野町の中心部の拡大地形図

気になる地名は下記のようである。

鹿野町 シカノ si-ka-not 大きな上手の出崎

広木 ヒロギ pi-rok-ke 石が沢山座っている所

pi-ru-ke 小石の道の所

閉野

トジノ to-us-not 湖にある太地のアゴ、出崎

今町 イママチ i-ma-matu 獲物が群生する入り込んだ入江

今市 イマイチ i-ma-us-i 獲物がいつも群生する所

桜馬場 サクラ sa-kur 前が日陰

鹿野からは山中を西に、かつての伯耆国府のあった倉吉へゆかれるが、その途中「三徳

山」と呼ばれる900メートルの山があり、そこの三仏寺へ立ち寄られている。この山の

山裾は長く西に延びており、その地形は下記の地名に合っているが。

三徳山 サントク san-tok 前に出て突き出している

倉吉の地形は下記のようである。

図 6.鳥取県倉吉市中心部の拡大地形図

伯耆国府の跡はこの地のすぐ西である。

この絵図の上方の向山と呼ばれる巌城(イワキ)には三明寺古墳群と呼ばれる400基

もの古墳群があり、下記の地名にピッタシであろう。

巌城 イワキ (kamuy-)iwaki 神々の住処

また倉吉の地名も、地形をそのままに表しているようである。

倉吉市 クラヨシ kur-a-i-o-us-i 日陰にある獲物がいつも多い所

獲物をしまった所、「倉」と"i-o-si"の弥生・

縄文の混合地名かもしれない。

その他気になる地名は下記のようである。

不入岡 フニオカ hur-ni-oka(y) 岡の木が多くある

和田 ワダ wattar 流れの絶えない淀み、淵

秋喜 シュウキ su-ke 鍋底状の窪地の所

生田 イクタ

i-ku-ta それを飲む所、水飲み場

八幡町 ハチマン pachi-oma 鉢状の山がある

打吹山 ウツブキ us-purke 湾状の大水が出る(所の山)

この地形図のすぐ北北東にJRの倉吉駅があり、その北の天神川右岸の福庭(フクバ)

に波波岐神社がある。

波波岐神社ハハキ ahak-i 浅瀬の所

これの波々岐(ハハキ)国が伯耆(ホウキ)国になったといわれている。中世以降、伯

耆国の中心は米子へと移っていく。

「「名和」

という農地がある。大山(ダイセン)という巨大な休火山が、かつて火山噴火物を堆積

させて裾野台地を作ったが、その北辺、海近くである。

この地名が有名になるのは、南北朝のころ、名和氏が出現してからである。」 と、

「伯耆の鰯売り」の章にある。北条氏の鎌倉幕府に反抗し、隠岐へ流された後醍醐天皇を

名和長年が救い出し、挙兵し、京への生還に足利尊氏らと一緒になって成功し、結局鎌倉

幕府滅亡へと追い込んで、建武の中興に成功するが、足利幕府を開く足利尊氏に挑んで敗

れている。

図 7.鳥取県西泊郡名和町名和の周辺拡大地形図

気になる地名は下記のようである。

名和町 ナワ na-wa 水辺の岸

坪 ツボ tu-ho 峰の山裾

御来屋 ミクリヤ muy-kur,i-ya 入江の陰の陸岸

富長 トミナガ to-muy-na-ka 海の入江の水辺の上手、岸

今回の旅の終点は、夜見ヶ浜(弓ヶ浜)を通り、島根半島先端の美保関の美保神社を訪

ねておられる。記紀に出てくる大国主の国譲り神話の中で、国譲りをせがまれた大国主命

は息子の事代主命(コトシロヌシノミコト)がOKを出せばよろしいと言ったが、その時

事代主命は御大の前(ミホノサキ)に釣りに出かけていた。ここで見つかり、国譲りを承

諾し、隠れてしまう。美保神社の祭神はこの事代主命とその妃、美穂津姫命(ミホツヒメ

ノミコト)である。

図 8.島根県八束郡美保関町の周辺地形図

ここの美保関(ミホノセキ)の半島地形と、駿河国の三保の松原のある。こちらには御

穂(ミホ)神社があり、祭神は大己貴命(三穗津彦命)と三穗津姫命である。また、拡大

してみると字名美保関も三保もそこにくぼんだ地の港がある。同様の地名が下表のように

各地にある。

表 1.各地の「ミホ」地名の分布

次のような名ではないだろうか。

美保関町 ミホ min-ho かわいいオシリ(女性器)

muy-ho 入江の入り口/オシリ

いずれにしても知里真志保先生の言われる(o/ho:女性器)を意味した、古代人のアニ

ミズムによる地名を表しているのではないだろうか。

その他、気になる地名は下記のようである。

八束郡/町 ヤツカ ya-toska 陸岸の土塁

境港市 サカイ sa-ka-i 砂浜の上手の所

早見ノ鼻 ハヤミ pa-ya-muy 山の陸岸の入江

軽尾 カルビ kar-pi 曲がっている岩山

黒島 クロ kur-o 日陰にある

ピシャゴ島 pi-san-ko 岩が前に出ている所

雲津 クモツ kur-moy-to 日陰の入江の海辺

諸喰 モログイ mor-o-kut-i 岡の裾の岩崖の所

稲荷山 イナリ inaw-ri 幣場の高台

高尾山 タカオ ta-ka-o 切り立った上手/岡の山裾

七類 シチルイ sir-turu-i 土地/山が伸びている所

白髪山 シラガミ sirar-ka-muy 岩の上手の入り込んだ所、山

奈倉鼻 ナクラ na-kur-a 水辺の日陰にある

笠浦 カサウラ kas-uta 徒渉する/上を越える砂浜

千酌 チクミ chi-kum-i 我らが水を汲む所、水汲み場

千酌川があり、千酌湾がある所である。アイヌ語に(kum:水などを汲む)という単語

は見つからないが、柄杓:katkum,i を考えるに、(kar-kum-i:水などを取って汲むもの)

からできた単語と考えるとき、縄文時代の共通の "kum" という単語があったと考えら

れる。(本ホームページの「著作・発表論文等」から「鏡の起源 言葉と地名」参照)

枕木山 マクラギ mak-kur-ke/key奥まった日陰の所/山

邑生 オウ o-u(-kot) 山裾をくっつけあう

本庄

ホンジョウ hon-so お腹の、川幅の広がった所の岩礁

新庄 シンジョウ sir-so 山の岩

嵩山 タケ ta-ke 切り立った所

(大)篠津シノツ sinot (神がかりになって)踊る、祭る

和田 ワダ wa-ta 岸辺の所

wattar 流れの絶えない淀み、淵

地名の最後は、上宇部尾と下宇部尾であり、鳥取市の宇部神社のある場所と同じ地名で

あろうと考えている。

宇部尾 ウベオ humpe-o クジラの山裾

(humpe:クジラ)は(hur-pe:岡の(ような)もの)から出来た言葉であろうと考え

ている。

図 9.島根県八束郡美保関町下宇部尾の西南から見た地形カシバード撮影像

中央部手前の岡の向こうに下宇部尾の集落はある。一方、上宇部尾は下図のような地形

であり、「宇部尾」とは南から飛び出ている小山のことであろう。

図 10.島根県松江市上宇部尾町周辺の拡大地形図