本所深川・赤坂散歩

(街道をゆく 第29回)

2005 8/27

朝日新聞社からの、司馬遼太郎の「街道をゆく」50回シリーズも、29回目となった。

今回取り扱う「本所深川」は、本来は「下総(シモフサ)国」で、武蔵国の江戸とは隅田

川を挟んで別地域だったそうである。江戸時代初期に両国橋がかけられて、次々に橋が出

来ていき、大江戸の市域に入るようになったのだそうである。もともと隅田川河口の湿地

地帯で人が住めるような土地でなかった所に、土木改造され市街地化されていったと言う

ことである。江戸時代に、運河や掘割を掘りその上げ土で埋めたてて造られた町が本所深

川で、そこを先生は「江戸っ子の産地」として見立てられ、江戸っ子の気風に言及されて

いる。

「「辰巳風(タツミブリ)」ということばがある。今様にいえば、深川文化のことである。

深川っこそのものが、江戸文化一般からとくにその気風を際だたせようとするとき、辰巳

風という。いうまでもないが、深川が江戸の南東(タツミ)にあたるところからきている。

要するに執着がなくて侠気があるということなのだろう。」 と『本所深川散歩』 の「思

い出のまち」の章で述べられている。

「江戸のよさの一つは、地名がいいことである。」ともいわれ、その例として、「本所割

下水」という地名を上げられている。

地名を考える前に、この地の地理歴史を考えてみよう。縄文中期の海進期最盛期にはか

つての江戸湾は関東平野に深く入り込んでおり、江戸城のあたりはその海に武蔵野台地の

先端が小さく突き出た岬だったそうである。江戸の地名もそのことを示している。アイヌ

・縄文語の立場からは下記の地名であろう。

江戸 エド etu 太地の鼻、岬

古代人は自然を生き物と考え、海に突き出た岬は生き物である太地の鼻であったのであ

る。

その後の海退期とともにかつての海に隅田川の河口には土砂が積み残され、湿地地帯の

中の入江として残った行った場所であろう。

隅田川 スミダ sum-muy-ta 水辺の入江の所

sum,i-ta 水辺の所

浅草もそのような場所での渡船場であったことを示す地名であろう。

浅草 アサクサ asam-kusa (入江の)奧で船で渡す所、渡船場

いずれもかつての地形の特長を端的に表わした地名に思える。

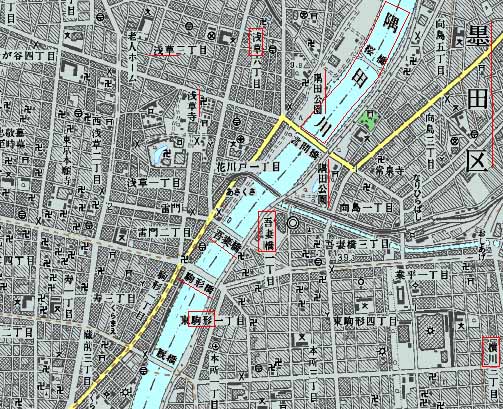

図 1.東京都墨田区、台東区浅草周辺の拡大地形図

隅田川の河口も海退期とともに南下していったが、三角州や扇状地をなすような草木の

ない広々とした所は、古代人のアニミズム感覚では、生き物である川の腹の部分である。

本所 ホンジョ hon-so (川の)腹の岩礁

その他、上記地形図から気になる地名は下記のようである。

吾妻橋 アヅマ atuy-moy 海の入江

a-tu-oma 我らがかつて居た所、旧地

駒形橋 コマガタ kom,a-ka-ta コブ山の上手の所

横川 ヨコ yoko 獲物を狙う/待ちかまえる

i-o-ko 獲物がたくさんいる所

江戸時代、市街地を流れる隅田川両岸には堤防がなかったのだそうである。上流に設け

られた漏斗(ロウト)状の堤で、大水が出ると横堤と呼ばれる堤で流れを押しとどめ、河

道畜塁という方法によって、下流の水害から守ることがなされていたのだそうである。

人間がことを成し遂げるには、天の時、地の利、人の和が必要とされるが、本所で生ま

れた勝海舟を例に取り、本所での人の和の例として、後年、日本海軍創設者として活躍す

る彼の青年時代の人々の出会いを上げておられる。

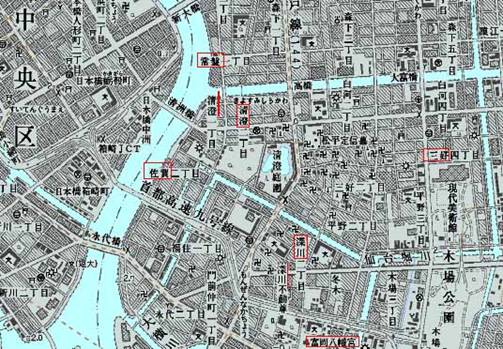

深川はここよりもさらに南下した河口である。

図 2.東京都中央区、江東区深川周辺の拡大地形図

「深川」地名の漢字の意味とアイヌ・縄文語地名解釈の意味とは逆になっている。

深川 フカガワ hukka-ka-wa 浅瀬の上手の岸辺

この地名もかつての海から陸地が出来ていく過程を考えると納得できる。

その他、気になる地名は下記のようである。

常磐 トキワ tok-wa 突き出た岸辺

上記の地形図から明らかなようにY字型に川が合流するそこの尖った岸辺を指してい

る。

清澄 キヨスミ ki-o-sum,i 萱(カヤ)の群生する水辺

三好 ミヨシ muy-i-o-si 入江の獲物がとても多い

佐賀 サガ sa-ka 砂浜の上手、岡

富岡八幡 トミオカ to(ko)m,i-o-ka 小山のそこの上手

「火事は江戸の華といわれた。

おなじ江戸期の都市である京や大坂からみると、江戸は格段の差で火事が多く、消防組

織も発達していた。

御役屋敷(オヤクヤシキ)には、たかだかと火見櫓(ヒノミヤグラ)をあげていた。そ

こに昼夜をわかたず二人の見張りがのぼっていて、火事だとみると、下へ報ずる。殿様の

下知(ゲチ)で、太鼓が打ち鳴らされる。

殿様(旗本)も大いに勇んでいて、火事装束でもって騎馬で出役(シュツヤク)した。

火事装束は「忠臣蔵」の大石内蔵助の討入りの装束を思えばよく、江戸期の高級武士の装

束のなかでも、いちばんかっこうがよさそうである。」 と『赤坂散歩』 の「最古の東京

人」の章に述べておられる。

町火消しの組織は「いろは四十八組」と「本所深川十六組」に別けられていたそうであ

る。

先生の旅は、皇居(かつての江戸城)をはさんで、本所深川と反対の赤坂一帯の散歩と

なる。そこでは8代将軍吉宗によって建てられた氷川神社、日枝神社、豊川稲荷、乃木神

社や高橋是清(コレキヨ)翁記念公園など訪ねておられる。

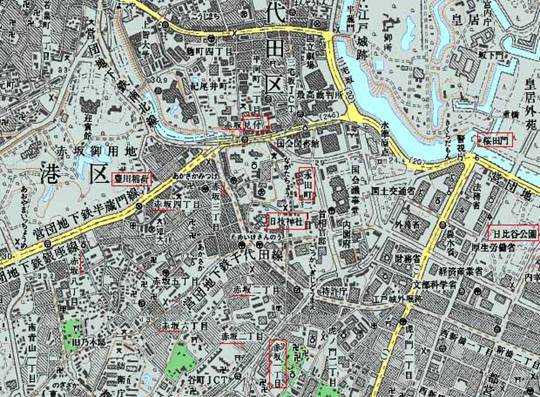

図 3.東京都港区赤坂周辺の拡大地形図

赤坂などの地名は下記のような地名であろう。

赤坂 アカサカ wakka-sak 水を欠く(水の得にくい場所)

(赤坂)見附 ミツケ muy-to-ke 入江の海辺の所

三宅坂 ミヤケ muy-ya-ke 入江の陸岸の所

溜池山王駅などの地下鉄の駅名も残っているが、「溜池」のこの場所は台地に囲まれた

低地で、かつては引用水用の池があったが、明治時代に埋め立てられたそうである。あち

こちに溜池はあるが川が無く、その他の地名からも、水の得にくい場所であったことが分

かるのではないだろうか。

桜田門 サクラダ sa-kur-ta 砂浜の日影の所

日比谷公園ヒビヤ i-pi-ya その(神の、獲物の)石原の陸岸

永田町 ナガタ na-ka-ta 水辺の上手の所

日枝神社 ヒエ pi,ye

小石

(pi:石/小石)であるが、三人称形(強調形)が pi,ye である。

豊川稲荷 トヨカワ toy-o-ka-wa 泥だらけの上手の岸辺

「赤坂溜池に出た。

相変わらず排気ガスが低くこもっていた。ここが自然の大穴であったことは、すでにの

べた。江戸時代、末期近くまでこの溜池にたまっている水が、付近の屋敷や町方の飲料水

の水源の一部だったこともすでにふれた。

大切な水源地ながら、ほっておくと、泥がたまって浅くなる。ときどき浚渫(シュンセ

ツ)してそれを深くせねばならなかった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ともかくも、浚(サラ)えのしごとは、全身、泥だらけでやるから、うかうかすると風

邪を引く。威勢よく掛け声をかけることが必要で、その掛け声も、「さあ掘れ、さあ掘れ」

ではなまぬるい。やはり、

「掻(カ)っぽれ、掻っぽれ」といかねばならない。

江戸の水道は四通八達して市民のいのち水だから、その浚渫は、幕府がおわるまでたえ

ずおこなわれた。そのつど、土工たちは、

カッポレ、カッポレ、甘茶でカッポレ

といったであろう。

その囃子言葉はのちに芸能化された。

「カッポレ」踊りがはじまったのは文政年間(1818〜30)ごろだというが、とにかく、

見て聞いて溜飲(リュウイン)が さがるのである。穴を掘るというのは、いかに原始の

よろこびかということがわかる。」 と『赤坂散歩』の「ソバと穴」の章に述べられている。