越中路

2003 6/16

北国街道、越中路を行く。加賀から越後へ、日本海の荒波を越えて”越の道”を行く、

とあり、この「越」を「コシ」と読むか、「エツ」と読むかが大きな問題である。

能登半島が大きな「エツ」であり、「ノツ」であるからである。

エツ etu 太地の鼻、岬

ノツ not 太地の顎、岬

能登半島 ノト not 太地の顎、岬

場合場合によって「エツ」、「ノツ」と使い分けられていたのではないだろうか。

金沢から高田まで、現在の国道8号線を、今も変わらない荒々しい日本海の海辺を東北

へ進む。

図 1.石川県金沢市周辺地形図

金沢は前田利家が入府して以来約300年間加賀100万石の城下として、発展した。

金沢の地名由来について「金城霊沢は現在の兼六園の東南端の位置に古くからあり、庶

民的な芋掘り藤五郎の伝説とともに「金洗いの沢」と親しまれていた。文禄元年(1592)、

前田利家がその名にちなみ、町の名前を「金沢」と改めた。泉はその後「金城霊沢(カナ

シロレイタク)」と呼ばれるようになり、文政年間(1818〜)に至って第12代斎広の隠

居所がこの近くに建てられたときに整備されたと言われている。」と記されているそうで

ある。

北側を浅野川、南を犀川が挟まれた地域であり、金沢の地名の意味をアイヌ・縄文語の

立場からは下記のように読むことができるのであるが。

金沢市 カナザワ kan-na-sa-wa 上手の水辺の前に開いた岸辺

または上手の水辺の砂浜の岸辺

その他の地名についても下記のように読んでみた。

犀川 サイ sa-i 砂浜の所

松任市 マットウ matu-to 入り込んだ入江の海辺

野々市町 ノノイチ no-no-i-(o)t-i 非常に良い獲物の群生する所

みどり

muy-tur-i 入江が伸びている所

若宮 ワカミヤ wakka-muy-ya

水辺の入江の岸辺、岡

稲荷 イナリ inaw-ri 幣場、祭場の高台

横川 ヨコ i-o-ko 獲物をねらう

原義は”獲物が群生する所”

有松 アリマツ ar-matu もう一方の入り込んだ入江

山科 ヤマシナ ya-mak-si-na 陸の奥の大きな水辺

横枕 ヨコマクラ yoko-mak-ru 獲物をねらう奥まった道

吉原 ヨシワラ i-o-si-para 獲物のとても多い広場

若松 ワカマツ wakka-matu 水辺の入り込んだ入江

なお、卯辰山、山王については下記の詳細図を参照願いたく。

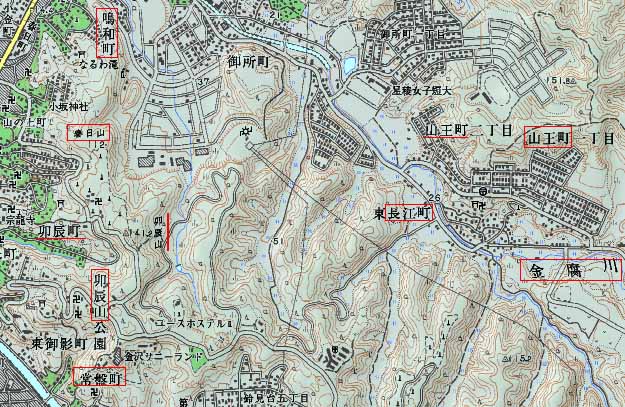

図 2.石川県金沢市の卯辰山周辺地形図

卯辰山は金沢城と向き合っていることから地元では「むかい山」と言われているそうで

ある。ここに前田利家は浄土真宗と他宗に分けて寺を集めたのだそうであり、50余りの

古刹が立ち並ぶそうである。

卯辰山 ウタツ ut-(tu-)at-i 枝状の峰が群在する所

春日山 カスガ kas-ka 越える上手、岡

鳴和町 ナルワ na-ru-wa 水辺の道の岸

常盤町 トキワ tuk-wa 突き出た岸辺

山王町 サンノウ san-o-u 前に出ている山裾がくっついている所

長江町 ナガエ na-ka-e 水辺の上手の入江、または山

金腐川 カナグサリ (弥生地名か?)

金沢から北東に約14Km進むと能登街道との分岐点、津幡宿である。さらに東に進む

と加賀、越中国の国境、倶利伽羅峠であるが、戦略的にも重要で平安時代末期、源平の戦

いの舞台となった所であり、信濃、越後を制した木曽義仲軍3万人余りが京を目指し、こ

こで平清盛の孫、維盛(コレモリ)が7万騎で迎え撃とうとしたが夜襲を受けて敗北し、

落ち延びて京へ戻れたものは2000余騎であったと伝えられている。その後、義仲は上

京し征夷大将軍を名乗ったが、源義経の軍に追われ、近江で最後を迎えてしまった。

図 3.加賀、越中国境の倶利伽羅峠付近の地形図

気になる地名は下記のようである。

津幡町 ツバタ to-pa-ta 海の岡の所

宇ノ気町 ウノケ ut-(to)-ke 枝状の海の所

内灘町 ウチナダ ut-i-na-ta 枝状の水辺の所

狩鹿野 カルガノ kar-ka-nup 狩りをする上手の原場

加賀爪 カガツメ ka-kar-to-muy 上手で狩りをする池の入江

ka-kar-tu-muy 上手で狩りする峰の入り込んだ所

金沢市の大野川河口付近では蚊爪(カガツメ)であり、加

賀国の元の地名か?

別所 ベッショ pet-so 川の岩礁の所、滝川

刈安 カリヤス kar-yas 仕掛けるすくい網

kar-ya-su 川がぐるりと曲がる岸辺の鍋底状の所

甲斐崎山 カイザキ key-san-ke 太地の頭、山が前に出ている所、山崎

千石 センゴク sem(pir)-kot-i 日陰の窪みの所

鳥屋尾 トリヤオ tur-ya-o 伸びている山縁の山裾

砺波山 トナミ to-na-muy 海、池の水辺の入り込んだ所、山

ここの東に広がる礪波平野は muy:入江

となるのであろう。

倶利伽羅峠 クリカラ kur-kar-ru 影のぐるりと曲がっている道

五郎丸 ゴロウマル ko-raor-mak-ru そこは低岸の奥まった道の所

倶利伽羅峠を越えた所が今石動(イマイスルギ)であり、小矢部川の流れる小矢部市で

ある。

今石動 イマイスルギ i-ma-i-su-rutke-i 獲物の多い鍋底状に崩れた所

茄子島もあり、na-su:水辺の盆地など

と似た地名。

小矢部川 オヤベ o-ya-pet 川口の山縁の川

今石動から北東に約16Km、小矢部川の河口が高岡である。加賀藩主二代目の前田利

長が隠居後の居城として城を築き、急速に発展した町だそうであるが、五年後に死去し、

江戸幕府の一国一城令により家臣は金沢に引き上げたのだが、河川を利用した商業都市と

して発展していったのだそうである。

図 4.富山県高岡市周辺地形図

気になる地名は下記の通り。

高岡市 タカオカ ta-ka-o-ka 切り立った上手の川口の上手

矢田部 ヤタベ ya-ta-pe 陸奥にあるもの、川

田子 タコ tapkop タンコブ山

氷見市 ヒミ pi-muy 石原の入江

蒲田 カワタ ka-wattar 上手の水の流れの絶えない所

三方峰 サンボウミネ san-ho-u-muy-ne 前に出ている山裾がくっつく山

三千防山 サンゼンボウ san-sem(pir)-o-u 前に出た影がそこでくっつく山

五十里 イカリ i-kar-i そこで曲がるもの、川

長江 ナガエ na-ka-e 水辺の上手の入江

赤丸 アカマル wakka-mak-ru 水辺の奥まった道

麻生谷 アソウ as-so 切り立っている周辺

和田 ワダ wattar 流れの絶えない流れの所

伏木 フシキ pu-si-ke 倉、獲物の詰まった大きな所

中曽根 ナカソネ na-ka-so-nay 水辺の上手の滝川

姫野 ヒメノ pi-mem-nup 石原の泉の原場

鏡宮 カガノミヤ ka-kar-muy-ya 上手で曲がっている入江の岸

津幡江 ツバタエ to-pa-tay 海辺の岡の林

なお、伏木にはかつての越中国府が置かれ、万葉の歌人、大伴家持が国守として5年間

赴任した所だそうである。その後、浄土真宗(一向宗)の寺、勝興寺が立ち、戦国大名と

複雑に絡み、戦国動乱の一翼となった。神保、椎名氏の争い、上杉謙信と武田信玄との争

い、織田信長による平定などあげられる。

なお、大伴家持が宇佐八幡宮を移して祀った八幡宮は、奈呉八幡宮とよばれ、また地名

から放生津八幡宮とも呼ばれている。

奈呉の浦 ナゴ na-ko 水辺の所

放生津 ホウジョウツ o-u-so-to 川口がくっつく岩場の海辺

高岡からさらに東へ、富山である。「越中富山のマンキンタン」と子供の頃、毎年訪れ

る富山売薬は加賀藩の分藩となった富山藩の窮地を救ったのだそうであるが、鎖国で閉ざ

された江戸時代からの情報化社会の担い手でもあったのであろう。

立山連邦の望める富山であるが、神通川、常願寺川に挟まれた富山市内はこれらの作っ

た三角州の上にあり、山とは無縁に思えるが山地名である。

富山 トヤマ to-ya-(o)ma 海の縁にある所

「深山にあって外山から富山」と言う説が有望なのだそうであるが、山のレベルが違い

すぎる。やはり上記のアイヌ・縄文語的解釈が妥当に思える。また神通川は

神通川 ジンツウ sir-tur 山を伸びる(川)

であろう。古代人は海に出る川口が入り口で、そこから神様が頭である水源に登ってい

くものと考えたが、この川も山奥深く上る川である。越中富山から越後を目指し、魚津、

泊、市振、糸魚川、能生、名立、長浜を経て越後高田に至る。

魚津 ウオヅ ut-o-to 枝川の川口の海辺

泊 トマリ tomari 舟の停泊地

アイヌ、日本語共通の言葉であるが、語源は

(to-oman-ri):海の奥まった高台では?

市振 イチブリ i-ot-i-hur-i 獲物の群生する岡

糸魚川 イトイガワ etu-i-ka-wa その太地の鼻、岬の上手の岸辺

泊から市振を挟んで、糸魚川に向かう所は親不知、子不知の交通の難所で断崖絶壁の連

なる海岸の所

親不知 オヤシラズ o-ya-sir-to 山裾の縁の山の海辺

能生 ノウ no-o-u 良い川口がくっつく所

名立 ナダチ na-ta-at-i 水辺に立っている所

ここは日本海に沿った断崖の連なる難所

長浜 ナガハマ na-ka-hama 水辺の上手の浜

長浜を過ぎ五智国府のあった直江津、前が開けてまもなく越後高田である。

五智 ゴチ kot-i 窪地の所

直江津 ナオエツ na-o-etu 水辺の川口の出崎

出崎は上杉謙信の居城の春日山、川口は

直江津を流れる関川のものであろう。

高田は徳川家康が六男の忠輝に築かせた城下町、かつての一村落から発展したが、忠輝は

家康の逆鱗に触れ、わずか2年で改易となった。

図 5.新潟県高田市周辺の地形図

高田 タカダ ta-ka-ta 切り立った上手の所

有間川 アリマ ar-moy もう一方の入江

郷津 ゴウツ ukaw-to 岩のごろごろした海辺

宇津尾 ウツオ ut-o 枝川の川口

頸城村 クビキ kut-pi-ke 盆地の小石原の所

左内 サナイ sa-nay 砂浜の川

駒林 コマ kom タンコブ山(の林)

稲田 イナダ inaw-ta 幣場、祭場の所

野尻 ノジリ not-sir-i 太地の顎、出崎の山