�@�@�@�@�@�b�ߎR

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�s�b�N�X���X�g�w

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�S�@�P�^�P�X

�@�W���Q�C�P�X�O���̂��̎R�͊����Ð�s�ƒ��쌧���ɓߌS���q���Ƃ̋��ɂ���A��

���A���v�X�̓�[�Ɉʒu���A���Z�̈�p�̍ۂ������R�ƌ������ƂɂȂ�̂ł��낤�B

�@�����Ђ́u�S���R�v�͂��̎R�̈�ۂɂ��āA�u���C�����番����Ē��哹�ɓ���A��

�]�H�ɂ����낤�Ƃ��鏊�ɁA�֎�̂悤�ɗ����Ă���̂��b�ߎR�ł���B�̂̐_��̗��l

�������قnjb�ߎR�߂Ȃ���ʂ����B�v�Ƃ���B����̍L���ǂ�����Ƃ����R�e�ł���B

�@�@�@�@�@�}�@�P�D���̌b�ߎs���猩���b�ߎR�̎R�e�J�V�o�[�h�B�e��

�@�n���I�ɂ͖k�̖ؑ]��x�A��؊x���瑱���f�w�n�тŁA����n�ł���A�ΎR���̉ԛ�

�₩��Ȃ邪����������������̌����������_�݂��Ă���B�C��I�ɂ͔N�ԍ~���ʂ��R��

�~���O��Ƒ����A�A���L���ŎR������̓W�]�͖]�߂Ȃ��B�Â������ł͉Ăɂ������ɐ��

��������R�������悤�ł���B

�@�Â�����̗�R�ł���A���낢��ȓ`�����c��A�R���Ɍb�ߐ_�Ђ�����A�����ɍՂ��

�Ă���͈̂ɜQ�����i�C�U�i�M�m�~�R�g�j�A�ɜQ�f���i�C�U�i�~�m�~�R�g�j�Ƃ��̎q�ł�

��V�Ɓi�A�}�e���X�j��_�ł���A�V�Ƒ�_���a�������܂�A���̖E�߁i�G�i�F�Y���j��

�����ɖ��߂�����A�G�i�i�E�߁j�R�Ɩ��t����ꂽ�ƌ����`��������B

�@���̎R���̕ʖ����������c����Ă���A�E�ߎR�̑��A�M���i�t�i�u�Z�j�R�A�����x�A��

�F�R�A���F�R�A�^�ފx�A�ȔV�F�R�A���h�R�A���R��ԁA�����R�A���z�R�Ȃǂ���A����

�ɕx�R���ł���悤�ł���B�܂��A�b�߂̎��͓����A�u�b�ށv�ł����������ł���B

�@�����̕ʖ�����A�C�k�E�ꕶ��n���ɊW����Ǝv����n�����E���Ɖ��L�̂悤�ł�

��B

�@�@�@�@�@��F�R�@�@�m�O�}�@�@�@not-kuma�@�@ ���n�̕@�A�R��̉��R

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�퐶��`�̏M���R�A�����x�̈Ӗ��ɓ����B

�@�@�@�@�@���F�R�@�@�A�T�O�}�@�@as-kuma�@�@�@�藧���R

�@�@�@�@�@�^�ފx�@�@���i�@�@�@�@i-o-na�@�@�@�@ �l�����Q�݂��鐅��

�@�@�@�@�@�ȔV�F�R�@�C�m�E�@�@�@inaw�@�@�@�@�@����A�Տ�

�@�@�@�@�@���h�R�@�I�I�L�\�@�@oho-key-so�@�@���[�����n�̓��̊��

�@�@�@�@�@���R��ԁ@ij�ϵ����@�@tu-oya-oma-o-un-ta-ke ��̉��ɂ��鐞�ɂ����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�藧������

�@�@�@�@�@�����R�@�@�S���Q���@�@kom-ke�@�@�@�@�R�u�R�̏�

�@����������̎R�̓����������\���Ă���悤�Ɏv����B

�@�u�b�߁v�n���Ɋւ��Ă͍L��n���ł���悤�ł���B

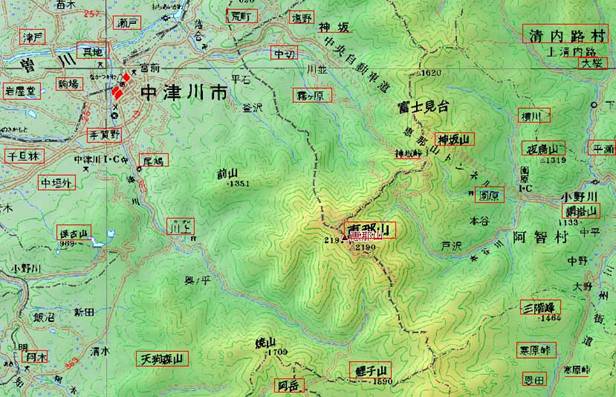

�@�@�@�@�@�}�@�Q�D�����Ð�s�A���쌧���ɓߌS���q�����̌b�ߎR���Ӓn�`�}

�@���̒n�`�}�͈̔͊O�ł��邪�A���Ɍb�ߎs�A��Ɍb�ߌS������L��n���ł���B�܂���

�]�쉈���Ɍb�ߋ�������B���Ð���܂߂đ�͂ł���ؑ]��̐��n�тł���A���R�̂�

�܂̌Ñ�ɂ����Ă͎��n�т̐��ӂ��L����n��ł������̂ł��낤�B

�@�@�@�@�@�b�ߒn���@�G�i�@�@�@�@e-na�@�@�@�@�@���n�̓��A�R�̐���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@inaw�@�@�@�@�@����A�Տ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��L�̈ȔV�F�R����Ainaw��ina��ena�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ω��`���A���ɍL����ɓߒn���Ƃ̊W��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̂Ă������B

�@�@�@�@�@���Ð�@�@�i�J�c�@�@�@na-ka-tu�@�@�@���ӂ̏��̕�

�@���̑��̋C�ɂȂ�n���͎��̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�����H���@�Z�C�i�C�W�@sey-nay-usi�@�@�L�̐삪���鏊

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����H�삪����B

�@�@�@�@�@����@�@�@�I�I�T�N���@oho-sa-kur,a�@���[���R�O�̓��A�̏�

�@�@�@�@�@����@�@�@���R�K���@�@yoko-ka-wa�@ �l����_�����̊ݕ�

�@�@�@�@�@�_��R�@�@�~�T�J�@�@�@muy-sa-ka�@�@���]�ɍL������

�@�@�@�@�@��G�R�@�@���K���X�@�@i-o-kar-su�@�@ �l�����Q�݂���Ȃ������E�n

�@�@�@�@�@�����@�@�@�q���Z�@�@�@pira-se�@�@�@�@�R�̔w

�@�@�@�@�@�Ԋ|�R�@�@�A�~�J�P�@�@am,i-ka-ke�@�@ ���n�̒܁A�Q���ׂ����n�̏��̏�

�@�@�@�@�@�����@�@�@�\�m�n���@�@so-no-par,a�@ ��ʂ̗ǂ��A�l���̑������

�@�@�@�@�@�O�K��@�@�T���K�C�@�@san-kay�@�@�@ �O�ɏo�ĉ�ꂽ

�@�@�@�@�@�������@�@�T���n���@�@sa-mu-par,a�@ �����̍ǂ��������

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�I���_�@�@�@o-un-ta�@�@�@ �R���̂��鏊

�@�@�@�@�@��q�R�@�@�R�C�S�@�@�@koy-ko�@�@�@�@���˂�̏�

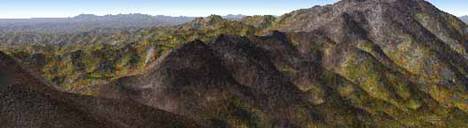

�@���̌�q�R�̎R�e�͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�}�@�R�D�����Ð�s�A���쌧���ɓߌS���J�����̌�q�R�J�V�o�[�h��

�@���̔����ォ�猩����q�R�ŁA�����ĎR�ł���B���{��ꌹ�ɂ��W������̂Ǝv���A

�@��i�R�C�j�̖��O�̗R���A���������L�̃z�[���y�[�W�Ō������̂ŏЉ�Ă������B

�u ���@��̌ꌹ��

�@�R�C�̂��Ƃ��u�����v�i�Ì�ł́u���Ёv�j�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂ɂ́A�ǂ����ĂȂ�

�ł��傤���B��ɋL�����u�i�s�V�c�̌���b�v�����̈�ł����A����ȊO�ɂ���������

���Đ��m�ȂƂ���͂킩��܂��A���̒��̂��������Љ�Ă��������Ǝv���܂��B

�@�u�i�s�V�c�̌���b�vhttp://www.nextftp.com/kinkouen/web/mame-yurai1.htm

���@�u�q�v�͋���̖��ɑ����������A���̈Ӗ��͕s�ځB�@�@�@�@�@�@�@�k����l���

�@�@�u�����v�̌P�ǂ݂́u�R�q���v����̓]�Ƃ��A�p�`���Ɣ�r���Ă��̖����t������

�@�@������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�a�ꎄ����l���

�A�@�����ɏ����ȃq�Q�i���E�E���Ђ��j�����邱�Ƃ���A�u�Q�v��������ăR�C�Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���{�ꌴ�w�l���

�B�@�G�T��~���鎞�̗l�q����A��i�R�q�j���疼�t����ꂽ�Ƃ�����B�k�����ʁl���

�C�@�����悢���߂ɁA�l���u�����炤���́v�ł��邩��Ƃ�����B�@�k�a��������l���

�D�@���Y�������ė���Ȃ����̂Ȃ̂ŁA������o�����ł���Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�a�P�x�A�y�с@�{�������l���

�E�@�̗l�q�����������Ƃ���A�b���i�R�~�j�̈Ӗ�����h�������Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k������l���

�F�@�g���삦�Ă���Ƃ��납��A��i�R�G�j�̈Ӗ�����h�������Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���{�ߖ��l���

�G�@�������̋��ɂ܂����Ă��邱�Ƃ���A�z�i�R�G�j�̈Ӗ�����h�������Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�a����E���{�ߖ��E����a��ޏW�l���

�H�@�����̈Ӗ��ł���u�R�A�`�v�A�܂��́u�R�g�n���v�̔��ӌꂩ�琶�����Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k����L�l���

�I�@�W�����̈Ӗ��́u�N�q�m�E���v���ȗ��������̂ł���Ƃ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���{�Ì�厫�T�l���

�@�܂��A�R�C�������ŏ����Ɓu��v�Ə����܂����A����ɂ��ẮA���̂悤�Ȑ�������

�܂��B

�@�@��̐g�ɂR�U���̗����邱�Ƃ���A�R�U���͂P���ɑ�������̂Łu���v��p������

�@�@������B

�k����L�l����v

�@�A�C�k�E�ꕶ��̗��ꂩ��́@�ikoy:�g�A�����j�����̂��˂�j�ł���A���́u�R�C�v

�����{��̌�i�R�C�j�ɂȂ������̂ƍl����B��q�R�̌ꌹ�ƌq������̂ƍl����B

�@�@�@�@�@���x�@�@�@�A�^�P�@�@�@a-ta-ke�@�@�@�@���̐藧�������A�R

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@"a-"�̕t���n���ɂ͍Տ���Ӗ�������̂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����B

�@�@�@�@�@����@�@�@�V�I�m�@�@�@so-nup�@�@�@�@��ʂ̌���

�@�@�@�@�@�r���@�@�@�A���@�@�@�@ar,a�@�@�@�@�@ ��������̏�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L���ȁu�n�ďh�v�ɗאڂ��鏊�ł���B

�@�@�@�@�@���@�@�@�i�J�M���@�@na-ka-kir,i�@�@ ���ӂ̏��̋r�A�藧������

�@�@�@�@�@�������@�@�L���K�n���@kir,i-ka-para�@ �r�A�藧�������̏��̍L��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͂̐�݂��f�R�̂��̏�̑�n�ł���B

�@�@�@�@�@���ˁ@�@�@�Z�g�@�@�@�@sep-to�@�@�@�@ �L����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Â����n�̑傫�ȏ����������̂ł��낤�B

�@�@�@�@�@�^�n�@�@�@�}�`�@�@�@�@matu-i�@�@�@�@ ���荞���]�̏�

�@�@�@�@�@�Ìˁ@�@�@�c�g�@�@�@�@tu-to�@�@�@�@�@��̒r

�@�@�@�@�@���@�@�@�R�}���o�@�@kom,a-pa�@�@�@�R�u�̎R

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ko-oman-pa�@ �����̉��ɂ���R�A��

�@����k�̕c�؏�Ղ��猩�����ł���A���F�͍����Q�T�V�����ŁA���̎�O�����ɏ��R

�����肻�̌������W���ł���B��͖ؑ]��ł���B

�@�@�@�@�@�}�@�S�D�����Ð���̒n�`�̃J�V�o�[�h�B�e��

�@�@�@�@�@�≮���@�@�C�����h�E�@iwa-ya-tu�@�@ ��R�̊ݕӂ̕�

�@�@�@�@�@����@�@�e�K�m�@�@�@tes-ka-nup�@�@���i�_�̂�����̌���

�@�@�@�@�@��U�с@�@�������Լ�@ sem(pir)-tan-pa-ya-usi�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���A�̂�����̉��݂ɂ��鏊

�@�@�@�@�@�����@�@�@�I�o�g�@�@�@o-pa-tu�@�@�@ �R���̉��̕�

�@�@�@�@�@���_�O�@�@�i�J�K�C�g�@na-ka-kay-to�@���ӂ̏��̉��r

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������̑����̐V�J�����L�n���u�J�C�g�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƌ��������t�͓ꕶ��I�ł���B

�@�@�@�@�@�یÎR�@�@�z�R�^�{�R�@ho-ko�@�@�@�@ �R���̏�

�@�@�@�@�@���@�@�@�J�I���@�@�@ka-ori�@�@�@�@ ���̍���

�@�@�@�@�@�V��X�R�@�e���O�����@ter-ke-mor,i�@ �x�肷�鉪�A�Տ�̉�

�@�@�@�@�@���@�@�@�A�M�@�@�@�@ar-ke�@�@�@�@�@��������̏�

�@�����ɂ͈��ؐ�����邪�A���̑Ί݂���������A���ɂ�������B

�@�@�@�@�@�@