奥州道中1 江戸・福島

2003 8/27

奥州道中は江戸の日本橋から本州の北端、青森まで全長約740Kmの日本一長い街道

として整備され、陸奥、出羽、松前や下野の大名が参勤交代の往来に使用した公用路であ

り、幾筋もの脇街道も合流した。今回は江戸から福島までである。宇都宮までは、徳川家

康の廟所である日光東照宮への参拝道である「日光道中」と重なる。

”お江戸日本橋”を出発し、隅田川沿いに両国橋を右手に見て、浅草から千住宿の約1

0Kmが最初の宿であった。隅田川は東に荒川、江戸川や利根川とあるが、上流の川を何

回も取り替えられた川であるらしい。別名には浅草川、大川や宮戸川などがあり、スミダ

関連の漢字地名も隅田、墨田、墨多、角田、角太、隅川、墨川、澄江、墨陀河、墨河、墨

之洲、墨之水、墨水、?などと文献にあるらしい。川名由来についてもアイヌ語説も古く

からあるらしく、スミ:洗い去る、溺れる、荒波、などと紹介されているそうであるが、

下記のような解釈が適当ではないだろうか。

隅田川 スミダ sum-i-ta (流れの)萎えているもの、川の所

なお、浅草手前の鳥越神社の故事に「平安後期に、奥州遠征に向かう源義家が、鳥に導

かれ内海だったこの地を渡った」とあるそうである。平安末期頃はこの辺りまで内海が入

り込んでいたのであろう。次の地名、川名からもこのことは分かる。

浅草 アサクサ asam-kusa 奥まった所の舟で渡る所

宮戸川 ミヤト muy-ya-to 入江の岸の海辺

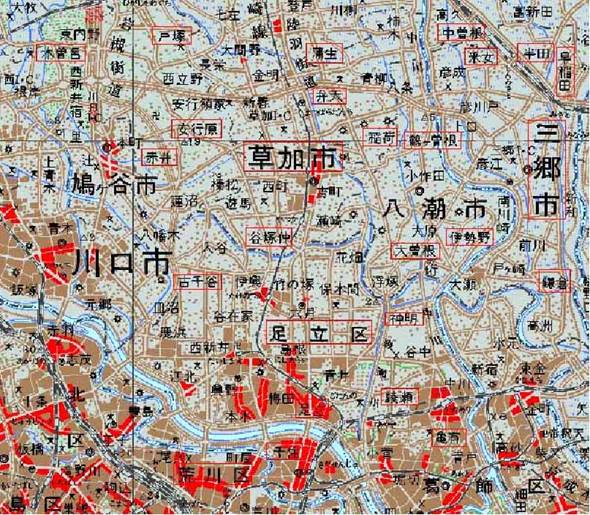

千住から次の宿、草加までの地形図は下記のようである。

図 1.東京都足立区、埼玉県草加市周辺地形図

下記のような地名が気になる。

荒川区 アラ(カワ) ar もう一方の(川)

千住 センジュ sem(pir)-su 日陰の窪地

足立区 アダチ a-tat-i 我らが踊る所、祭場

草加市 ソウカ so-ka 岩礁の上手、岡

三郷市 ミサト muy-sa-to 入江の砂浜の海辺

木曽呂 キゾロ key-so-rok 頭、小山があちこち座っている

戸塚 トツカ toska 土手、土塁

蒲生 ガモウ kom-o-u コブ山がそこでくっついている

中曽根 ナカソネ na-ka-so-nay 水辺の上手の滝川

采女 ウネメ ut-nay-muy 枝川の入江

半田 ハンダ pan-ta 川下の所

早稲田 ワセダ wa-sep-ta 岸辺の広い所

鶴ヶ曽根 ツルガソネ tur-ka-so-nay 伸びているもの、出崎の滝川

稲荷 イナリ inaw-ri 幣場、祭場の高台

弁天 ベンテン pen-ter 川上の滝川

安行原 アンギョウハラ ar-key-o-u-pata もう一方の山裾がくっつく廣場

赤井 アカイ wakka-i 水辺の所

谷塚仲 ヤツカナカ ya-tuska-na-ka 岸の土塁の水辺の上手

古千谷 コヂヤ kot-i-ya 窪地の縁

神明 シンメイ sir-muy 水際の崖の入江

大曽根 オオソネ oho-so-ne 深い滝川

伊勢野 イセノ i-so-nup 獲物がそこらに居る原場

鎌倉 カマクラ kama-kur 平岩の日陰の所

綾瀬 アヤセ a-yas-e 我らがすくい網を仕掛ける入江

綾瀬川がある。

亀有 カメアリ kom-ke-ar-i 曲がっているもう一方の所

草加宿からは北に約100Kmで宇都宮である。先日、宇都宮の国道119号線、かつ

ての日光街道を通り、日光東照宮へお詣りしてきた。江戸時代の大名がこぞって参拝した

かと思うと感慨深いものがあったが、昼なお暗い道の脇の大木の杉並木は2,3百年の歴

史を偲ばせるものがあった。

図 2.栃木県宇都宮市周辺地形図

宇都宮の地名由来について、二荒山神社などにもとづく等と言われ、下記のような言葉

がなまったものであるとの説がある。

下野国の一の宮から イチノミヤ → ウツノミヤ

下野宮 シモノミヤ

下ノ宮から移した ウツシノミヤ

うっそうと繁る岡から 鬱(ウツ)の宮

征伐に出かけた 征伐宮(ウツノミヤ)

内の宮 ウチノミヤ

いずれもヤマトコトバによるその場の語呂合わせの感を免れない。

宇都宮、二荒山の地名については下記の通りであろうと信じて疑わない。

宇都宮市 ウツノミヤ ut-i-muy-ya 枝川の入江の岸辺、土地

二荒山 フタラ huttar 笹藪

その他の地名について、下記のものが気になる。

古田 フルタ hur-ta 岡の所

宝井 タカライ ta-kar-i 切り立って曲がっているもの、山裾

宝木 タカラギ ta-kar-ke 切り立って曲がっている所

長岡 ナガオカ na-ka-o-ka 水辺の上手のそこの上、岡

戸祭 トマツリ to-mak-tur-i 湖の奥深く伸びているもの、出崎

宇都宮市は古く湖であったならば成り立つ。

岩曽 イワゾ iwor-so 神の住処の岩礁(の所)

iwa(ki)-so

御幸ヶ原 ミユキガ muy-uk-i-ka

入江の獲物を捕る場所の上手

今泉 イマイズミ i-ma-etu-muy 獲物が群在する出崎の入江

駒生 コマニュウ kom-ni-o-u コブ山の林がくっつき合っている

砥上 トカミ to-ka-muy 湖の上手の入江

鶴田 ツルタ tur-ta (出崎が)伸びている所

江曽島 エソ eso(ro) それに沿って下る(細長い島)

平松 ヒラマツ pira-matu 崖の入り込んだ入江

鬼怒川 キヌ key-nup 太地の頭、山の原

鬼怒川温泉の上流の山原のことでは。

宇都宮からは北東に向かい、白沢宿を経て鬼怒川を渡り、氏家宿に入る。そこのすぐ南

に「小江戸」と称され賑わった阿久津海岸があり、諸藩や天領の米をまとめて江戸へ出荷

する一大拠点だったそうである。

白沢宿 シラサワ sirar-sa-wa 岩盤が前に出ている岸辺

氏家宿 ウジイエ ut-i-e 枝川の入江/山

阿久津 アクツ a-ku-to 我らが呑む池(の水)

なお、アクツ地名も各地にあり、川沿いの地である。池とはわき水のある泉池を指して

いるのであろう。

表 1.各地の阿久津/安久津地名分布

なお、人称代名詞の a-, an- はどちらも同じである。なお、アクツ/アクト地名に

関してその他に次のような漢字が当てはめられている。悪途、握津、肥土、明津、圷、悪

戸、渥戸、安久戸、安久登、明戸などである。

氏家宿から約27Km行くと那須高原にさしかかる手前である。

図 3.栃木県大田原市周辺地形図

源平合戦の立役者、那須与一は大田原の出であるそうである。

大田原 オオタワラ ota-para 砂浜の広い所

那須野 ナスノ na-su-nup 水辺の鍋底状の原場

練貫 ネリヌキ nay-ri-nu-ke 川の高台の豊魚の所

乙連沢 オトレ o-tur 山裾が伸びている。

羽田 ハンダ pan-ta 川下の所

那珂川 ナカ na-ka 水辺の上手

今泉 イマイズミ i-ma-etu-muy 獲物が群在する出崎の入江

美原 ミハラ mintar (神の)遊び場、庭

宇田川 ウタ uta 砂浜

さらに東北へ進むと、西行や芭蕉も訪ねた、奥羽山関の一つ、白河関跡のある城下町白

河である。

図 4.福島県白河市周辺地形図

白河市 シラカワ sirar-ka-wa 岩礁の上手の岸辺

西郷村 ニシゴウ ni-us-i-(u)kaw 木の群生する石が重なり合った所

鶴生 ツリュウ tur-i-o-u 伸びているもの、山裾がそこでくっ

つき合う

折口 オリグチ ori-put-i 高台の川口

芝原 シバハラ si-pa-para 大きな頭、岡の(近くの)広い所

谷津田川 ヤンタ yan-ta 陸に上がる所?

太田川 オオタ ota 砂浜

小田川 コダ kot-ta 窪地の所

大和田 オオワダ oho-wattar 深い淵の所

豊地 トヨチ toy-ot-i 泥だらけの所

久田野 クタノ ku-ta-nup (水を)呑む所の原場

双石 クラベイシ kur-pet-us-i 日陰の川についているもの、山裾

瀬戸原 セトハラ sep-to-para 広い池の広い所

鬼越 オニゴエ o-ni-kus-i 山裾の林を越える

中里 ナカサト na-ka-sa-to 水辺の上手の砂浜の池

白河宿からさらに東北へ、阿武隈川沿いの須賀川宿、郡山宿、三春宿、二本松宿などを

経て、今回の目的の福島宿に入る。

阿武隈川 アブクマ ap-kuma 枝状の横山

須賀川 スカ su-ka 鍋底状の盆地の上手

郡山市 コオリ ko-ori ここは高台の所

三春町 ミハリ mintar 神の遊び場、庭

福島はかつては伊達政宗、上杉景勝、蒲生氏郷などが治めた場所だそうである。

図 5.福島県福島市周辺地形図

地形図から見ても、阿武隈川の支流を含めた流れはこの盆地に集中し流れ出る流れは伊

達町方向に集中し、ここが塞がれていた時にはこの盆地は大きな湖であっただろう。ここ

が大きな湖であった証拠はこの地形図には表れないが小字レベルの瀬戸地名がこの地の周

辺に散見できることである。

瀬戸 セト sep-to 広い湖

その湖に信夫山が頭をもたげていたのであろう。信夫山は熊野山、羽黒山、、羽山と呼

ばれる山峰を持ち、「信夫三山」として信仰された修験の山で古代から重要な位置を占め

ていたのであろう。

福島市 フクシマ pu-ke-suma 倉、獲物の多い岩山/島

信夫山 シノブ si-not-o-p 大きな出崎の裾のもの、山

その他の地名として下記の地名が気になる。

伊達町 ダテ ta-te 切り立った所

銅屋 ドウヤ to-ya 湖の縁、岸

飯坂 イイサカ i-iso-ka 神の磯場(獲物の多い所)の上手

平野 ヒラノ pira-nup 崖の原場

宮代 ミヤシロ muy-ya-sir 入江の縁の山

明利ヶ作 ミョウリガ moy-o-ri-ka 山裾の高台の上手

アカリガ a-kar-i-ka 我らが(山裾が)曲がっている所の

上手

「明利」の読み方が分からなかったが、OOヶ作の地名がこの保原町周辺に集中してい

る。その他に松ヶ作、姥ヶ作、柿ヶ作、柳ヶ作などがあり、また舘や屋敷地名もある。城

柵のあった地名で、弥生文化と縄文文化が武力でシノギを削った場所であろう。

泉 イズミ etu-muy 太地の鼻、岬の入江

町庭坂 マチニワサカ matu-ni-wa-sa-ka 入り込んだ入江の林の岸の坂

志田 シダ si-ta 大きな所

(kamuy-)sinta 神のユリカゴ、神々が生まれる所

在庭坂 ザイニワサカ sa-i-ni-wa-sa-ka 砂場の林の岸の坂

桜本 サクラモト sa-kur-mo-to 砂場の日陰の小さな池

名倉 ナグラ na-kur 水辺の日陰

佐倉 サクラ sa-kur 砂場の日陰の所

須川 ス su 鍋底、盆地

仁井田 ニイタ nitat 湿地

成川 ナリカワ na-ri-ka-wa 水辺の高台の上手の岸

渡利 ワタリ wattar 水の流れの絶えないよどみ、淵

十万劫山 ジュウマンゴウ chiw-oman-ko 潮流が奥深く入る所

日向 ヒムキ pi-muk-i 小石で塞がっている所

大きな湖の跡を思わせる地名が多いように思える。また、この地形図では見られないが、

詳細地形図ではおもしろい地名が多くあるようである。