�@�@�@�@�@�z�O�X��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�s�b�N�X���X�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�R�@�T�^�Q�S

�@����͔��Z�n���Ɠ��{�C���Ȃ��R�z���̌��H�Ƃ��āA�S�㔪�����璩�q���̈��J�A

�k�m����ʂ��ĎO�����܂ŁA��P�O�O�j���̓��̂�ł���A���Z���Ɖz�O�������ԓ��ł�

�����B

�@���Z�̐��̒��A�S�㔪������A���ǐ쉈���������P�T�W�����ɉ����ĉz�O���ւƌ������B

�����͏��ʗǐ�Ƌg�c�쉈���ɒz���ꂽ�鉺���ł���B

�@�@�@�@�@���Z�@�@�@�~�m�@�@�@�@muy-o-u�@ �R��������������

�@�@�@�@�@�S��S�@�@�O�W���E�@�@kus-o�@�@�@�z���R��

�@�@�@�@�@�����@�@�@�n�`�}���@�@pachi-oma ��������i�R�̌`�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@pachi-oman�@���`�̎R��[������

�@�@�@�@�@���ǐ�@�@�i�K���@�@�@na-kar�@�@�@�������܂����Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ǐ쒆�E�㗬�͎֍s���Ă���B

�@�@�@�@�@���ʗǐ�@�R�_���@�@�@ko-tar�@�@�����Łi�������j�x���Ă���i��j

�@�@�@�@�@�g�c��@�@���V�_�@�@�@i-o-si-ta�@����i�l���j���ƂĂ��Q�����Ă��鏊

�@�S�㔪���͔��R�M�Ŕ��R�ւ̓o�R�҂̏h�Ƃ��Ă���������̂������ł���B��������

��P�V�j���A�k�k���ւ�����Ɣ������ł���B�����̖k���̔�����x�P�R�R�U���ɂ͒���

���R�_�Ђ�����A��������R���ɔ��R�֓o��C���҂͂R���������Ĕ��R�R���ɓo����

�̂������ł���B

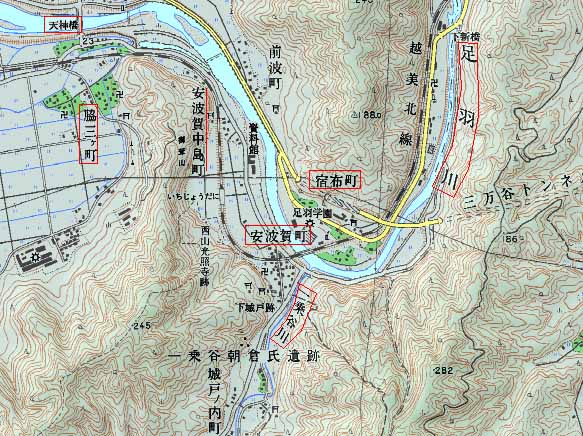

�@�@�@�@�@�}�@�P�D���S��S�������t�߂̒n�`�}

�@�@�@

�@�A�C�k�E�ꕶ�n���Ƃ��ĉ��L�̂悤�Ȓn�����l������B

�@�@�@�@�@�@�������@�@�V���g���@sirar-tur-i�@��Ղ̉��тĂ��鏊

�@�@�@�@�@�@��c��@�@�q�^�m�@�@pitar-nup�@���Ό��̖쌴

�@�@�@�@�@�@���@�@�z�L�W�}�@hotke-suma�@�Q���ׂ��Ă����R

�@�@�@�@�@�@�����ʗǁ@(Ѷ�)���ׁ@ko-tar�@�@ �i�R���́j�����͑��

�@�@�@�@�@�@�z���@�@�@�R�b�T�@�@kot-sa�@�@ �E�n�̍��l

�@�@�@�@�@�@������@�@�A�^�M�@�@a-tar-ke�@ ��炪�x�鏊�A�Տ�

�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�i�J�j�V�@na-ka-ni-us-i ���ӂ̏��̖��Q�����Ă��鏊

�@�@�@�@�@�@���n�@�@�@�I���W�@�@on(ne)-chis�@�傫�ȌE�n

�@�@�@�@�@�@�ߗ��@�@�@�i���@�@�@na-ru�@�@�@���ӂ̓�

�@�@�@�@�@�@���É��@�@�i�J�c���@na-ka-tu-ya�@���ӂ̏��̕�̊�

�@�����h���琼�֍����P�U�W�����������Ɩ��㓻�ł���A�����z����Ɖz�O���ւ���B

��������͉z�O�������f����㓪����ɉ����ĉ���B

�@�@�@�@�@�@�㓪����@�N�Y�����E�@kus-ru(us-i) �ʂ�z�����ɂ��Ă�����́i��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�匴�̎ዷ�X���ɂ���㓪���_�Ђ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ǂƓ������z�O�X���Ɛ�̊W�ł��낤�B

�@�㓪����́u��̊X���v�ƏЉ��Ă��邪�܂��������̂悤�Ȗ��O�������̂ł��낤�B

�@�㓪����ɉ����Đ��ɐi�ނƂP�O�O�O�����̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ���~�n�̉z�O���i���

�s�j�ł���B

�@�@�@�@�@�@�}�@�Q�D���䌧���s���ӂ̒n�`�}

�@���z�̏����s�ƌĂ�邱���́A��ɔ�ˍ��R�̏��ƂȂ�A�D�c�M���̖�������

�X���߂��鉺�������̂ɕ��S���A��Ֆڏ�ɓ���ʂ��A�����Ȃǂ���������߂ɂ��̒�

���݂��c���Ă��邻���ŁA�����f�p�Ȓ��s�����̂������ł���B

�@�n���Ƃ��Ă͉��L�̂悤�Ȓn�����C�ɂȂ�B

�@�@�@�@�@���H�S�@�@�A�X���@�@�@as-wa�@�@�藧���Ă���ݕ�

�@�@�@�@�@��t�@�@�@���N�V�@�@�@ya-kus-i�@����ʂ�z����

�@�@�@�@�@������@�@�A�V�~�@�@�@as-muy�@ �藧�������]

�@�@�@�@�@�m���@�@�@�j�C�@�@�@�@ni(-us)-i�@���Q�����鏊

�@�@�@�@�@�L�|�@�@�@�N���J�P�@�@kut-wa-ka-ke�@��R�̊ݕӂ̏��̏�

�@�@�@�@�@�э~�R�@�@�C�C�t���@�@i-hur-i�@�@�_�̉��A�Տ�

�@�@�@�@�i��j��Ö��@�m�c�}�^�@not-mak-ta�@���n�̊{�A�R��̉��̏�

�@�@�@�@�@���J�@�@�`���@�@�@�@chi-i-o�@�@��炪����i�l���j���Q������

�@�@�@�@�@�������@�@�E�V�K�n���@us-ka-para�@�i�́j�p�̏��̍L����

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�I�I�^�@�@�@ota�@�@�@�@���l

�@�@�@�@�@����@�@�@�z�E�L�@�@�@ho-u-ke�@ ������������Ă��鏊

�@�@�@�@�@�������@�@�A�\�E�@�@�@as-so�@�@�@�藧���Ă���ӂ���

�@�@�@�@�@����@�@�S�W���E�z�E ko-so-ho-u �����͊�ʂ̐���̂������i���j

�@�@�@�@�@���J�@�@�@�T�r���L�@�@sa-kira-ke�@����̊R�̏�

�@�������瑫�H��ɉ����Đ��Ɍ������ƁA�퍑����ɉz�O���x�z�������q���̏鉺�A���

�J�ł���B���J��̐[���k�J�̒n�ɂ���B

�@�@�@�@�@�}�@�R�D���䌧����s��˃m�����̈��J�t�߂̒n�`�}

�@

�@�@�@�@�@���J�@�@�C�`�W���E�@i-(o)t-i-so�@�l���̌Q�݂�����A�܂��͊�ʂ̐�

�@�@�@�@�@�V�_���@�@�e���W���@�@ter-sir�@�@�@���̎R

�@�@�@�@�@�e�O�����@���L�T���K�@wa-ke-san-ka�@�ݕӂ̏��̑O�ɏo�Ă�����

�@�@�@�@�@���g�꒬�@�A�o�J�@�@�@apa-ka�@�@ ������̏��A��

�@�@�@�@�@���q�@�@�@�A�T�N���@�@as-kur�@�@�@�藧�������A�̒n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q���̖��O�̗R���͈��J�̂悤�ȃA�T

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N���̒n���Ɉ��ނ��̂ł��낤�B

�@�V�������ڎw���D�c�M�����z�O�ɐN�U���A���q�`�i�͔s�����A���X���X���Ă��s����

�ĊD���Ƃ��A����͉z�O���Ŏ��Q�����̂������ł���B�R�Ԃ��ĕ��䕽��ɏo���

�k���A���݂̕���s�ł���B�ēc���Ƃ��z�����鉺�ł��邪�A�L�b�G�g�ƐD�c�M���S����

�������A�M���̖��A���s�̕��Ƌ��ɉ���̏�Ɏ��Q�����B�܂��A����ƍN�̎��j�ł�����

����G�N�͉���O�c���̖ڕt���Ƃ��Ă��̏�ɓ��������ߌ��̐l�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�}�@�S�D���䌧����s���ӂ̒n�`�}

�@�C�ɂȂ�n���͉��L�̒ʂ�B

�@�@�@�@�@����s�@�@�t�N�C�@�@�@pu-put-i�@�@�q�A�l���̋l�܂������

�@�@�@�@�@��a�c�@�@�I�I���_�@�@oho-wattar�@�[�����̗���̐₦�Ȃ����A��

�@�@�@�@�@�C�V���@�@�G�r�X�P�@�@e-pi-su-ke�@�R�ƕl�̓���̏�

�@�@�@�@�@�O�Y�ہ@�@���۳�ف@�@sap-raor-mak-ru�@�R����o�Ă���Ⴂ�݂̉��܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����

�@�@�@�@�@���c�@�@�@���X�_�@�@�@yas-ta�@�@�@�������Ԃ��d�|���鏊

�@�@�@�@�@�|���@�@�@�^�R�I�@�@�@tapkop-o�@�@�^���R�u�R�̎R��

�@�@�@�@�@�]��@�@�@�G�����@�@�@e-mor-i�@�@�@���]�̉�

�@�@�@�@�@��K�@�@�@�~���L�@�@�@muy-uk-i�@�@���]�Łi�l�����j��鏊

�@�@�@�@�@�a���@�@�@�f���J�@�@�@ter-ka�@�@�@ ���̏��

�@�@�@�@�@�]���z���@�\���{�@�@�@so-un-ho�@�@���ɂ�����

�@�@�@�@�@����Ò��@�R�C�i�d�@�@koy-na-to�@�@�g�̂��鐅�ӂ̒r

�@����s�̖k���ő��H��A�����Ȃǂ����킹���㓪����̉͌��ɂ͎O�����̎O�����́A

�]�ˎ���ɖk�O�D�̊�`�n�Ƃ��ĉh���������ł���B

�@�@�@�@�@�}�@�T�D���䌧���S�O�����t�߂̒n�`�}

�@

�@�Ȃ��A�����͎O���_�Ђ�����A�z�O���ł���A���{��̎O���ɓ����鍑���͎v��������

�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�O�����@�@�~�N�j�@�@�@muy-ku-un-i�@���]�̉�炪���鏊

�@�@�@�@�@���q�V�@�@ij�����@�@to-sir-po-o-u�@�C�ɎR�̎q���������ł�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�ɓ˂��o�������̂�������̐Β����R

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̎q���ƌĂ̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�@�@�@�@�ă��e�@�@���l�K���L�@i-o-nay-ka-wa-ke�@�l�����Q�݂�����݂̊̏�

�@�@�@�@�@���R�@�@�@�E�V�@�@�@�@us�@�@�@�@�@�@�@�p

�@�@�@�@�@�������@�@�A�����@�@�@a-wa-ru�@�@�@�@��炪�ݕӂ̓�

�@����ɂ��Ă����q�V�̊��E��i�́u�P�Έ��R��̒���ߗ��v�ƌĂ��n���w�I�ɂ�

�������n�`�Ȃ̂������ł���B

�@