阿蘇山

2004 4/14

この雄大な山は詳査のたびに新しい発見を伴う。今回もいくつか見つかる期待をふくら

ませて取りかかってみた。

東西約17Km、南北約25Kmの阿蘇カルデラはその中央に中央火口丘を持ち、そこ

の一つの中岳は現在も活発に活動を続けている。約30万年前から9万年前までに4回の

大規模な火砕流噴火に伴いカルデラが形成され、その後中央部に成層火山群が成長したも

のだそうで、その噴火の火山灰は日本列島のほぼ全域を覆い、北海道東部でも発見されて

いるそうである。

この山は最高峰が中岳の東に隣接する高岳で1,592mであり、熊本県阿蘇郡一宮町

と高森町の境にある。カルデラの西半分は阿蘇町、白水村、長陽村に属する。

図 1.南の上空から見た阿蘇山の全景カシバード撮影像

中央の内輪山である火山群に対して、広がる外輪山がはっきりしている。

この山の山名の由来に関して、昭文社の「百名山」は次のように、「阿蘇山は「噴煙を

上げて燃えている山、火の山」の意味。」と伝えている。しかし、アイヌ・縄文語で読む

次のこの山の読み方はこの山の特異性をうまく伝えている。

阿蘇山 アソ as-so(-oro) 切り立つ周り一面(のその中)

世間を一時騒がせた鈴木宗男、元衆議院議員の出身地、足寄(アショロ)がこの

"as-so-oro" であり、日本三景の一つである天橋立のある京都府宮津市周辺の内海で

ある阿蘇海も会場から見るとまさに "as-so-oro" である。また、同様の呼び方の地名

は下記のような漢字で当てられている地名があちこちにある。

アソ 阿蘇、阿曽、安蘇、安曽、麻生、浅生など

アソウ 麻生、朝生、浅生、吾桑など

アソオ 浅尾など

阿蘇山の内輪山である火山群の山容は下記のようである。

図 2.北上空から見た阿蘇山中心部

東に位置する図中の左に高岳と中岳があり、火口内は砂千里ヶ浜と呼ばれる。

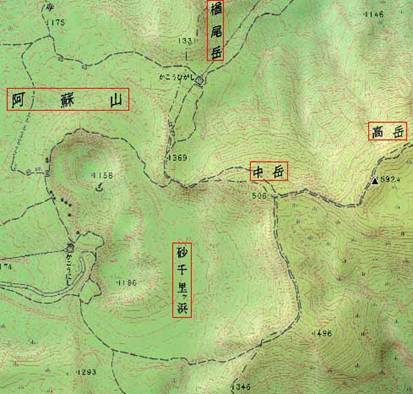

図 3.阿蘇山中心部の拡大地形図

内輪山の火口もかつては大きな湖があったのだろう。

この地形図の地名はアイヌ・縄文語の立場からはこのことを下記のように伝えていると

思える。

砂千里ヶ浜 スナセンリsu-na-sempri 鍋底状の窪地の水辺の日陰の所

中岳 ナカダケ na-ka-ta-ke 水辺の上手切り立った所

高岳 タカ ta-ka 切り立った上手

楢尾岳 ナラオ nar,a-o 高地の平地の山裾

外輪山内の地形は下記のようである。

図 4.熊本県阿蘇郡一宮町、高森町、阿蘇町などの周辺地形図

なお、地名例の紹介に辺り、前回の第247項の「豊後街道と日田往還」で紹介した阿

蘇山の北半分の下記の地名は重複しており、これらの地名はこちらを参考にして頂きたく

今回は省略した。

今回省略した地名 三野(サンノ)、古閑(コガ)、妻子(妻子)ヶ鼻、坂梨、

(右から) 往生岳、杵島岳、賀田、乙姫、永草、跡ヶ瀬、的石

その他の地名・山名について下記のように考える。

箱石峠 ハコイシ pa-ko-us-i 太地の頭、山がそこにある所

塩塚 シオヅカ so-toska 岩の土塁

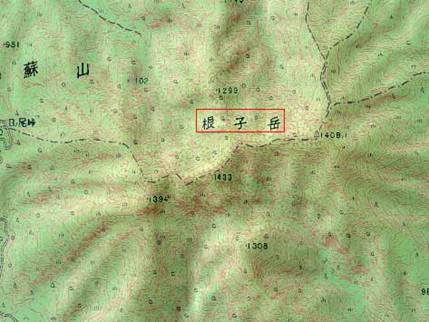

根子岳に関して、いくつかの山頂の重なり合ったごつごつした漢字の山であるが下記の

地形図からは下記の意味が適当ではないだろうか。

図 5.熊本県阿蘇郡一宮町、高森町境の根子岳の拡大地形図

根子岳 ネコ naye-ko 筋を引く所

naye(naie) → ne の音韻変化では。

日ノ尾峠 ヒノオ pi-not-o 小石の出崎の裾

色見 シキミ siki-muy オニガヤの入江

ここは色見川があり、白水川の水源地帯で

ある。

小倉原 オグラハル o-kur,a-para 山裾の日陰の広い所

小野田 オノダ o-nutap 川口の川の湾曲部

成川 ナルカワ na-ru-ka-wa 水辺の道の上手の岸辺

三久保 ミクボ muy-kut-o 山の岩崖の裾

甲賀 コウガ ko-ka そこの上手

狩尾 カリオ kar-i-o (川が)曲がっているそこの川口

市ノ川 イチノカワ i-ot-i-ka-wa 獲物が群在するそこの上手の岸辺

車帰 クルマガエリkur-moy-ka-e-ri 日陰の窪地の所の上手の山の高台

黒川 クロカワ kur-o-ka-wa 日陰の山裾の上手の岸辺

乙ヶ瀬 オツガセ o-tuk-ka-se(tur) 山裾が突き出す上手の背/瀬

吉岡 ヨシオカ i-o-si-o-ka 獲物が群在するそこの上手,岡

草千里ヶ浜越しに見た烏帽子岳の山容は下記のようである。

図 6.北北西上空から見た草千里ヶ浜と烏帽子岳の山容カシバード撮影像

ここには地形からかつて大きな湖が有り、その名残の池が2つ、今でも残っている。

草千里ヶ浜クサセンリガkusa-sempri-ka 船で渡す、渡船場の日陰の上手、岸

烏帽子岳 エボシ e-po-us-i

山頂に子供、小山がくっついている

また、垂玉、長野などの拡大地形図を見てそれらの地名を考えてみよう。

図 6.熊本県阿蘇郡長陽村垂玉周辺の拡大地形図

この地形図の地名について下記のように考える。

垂玉 タルタマ tar-ta(ko)m,a 滝川の所の小山

長野 ナガノ na-ka-nup

水辺の上手の原場

山王谷川 サンノウ san-o-u 前に出た山裾がくっつき合う

袴野 ハカマノ pa-kama-nup山の岩盤の(下の)原場

渋谷川 シブヤ sim-puy-ya

泉の池の岸辺

夜峰山 ヨミネ i-o-muy-ne

獲物が群在する山である

その他、さらに続ける。

河陽 カワヨウ ka-wa-i-wor 上手の岸のそこの水辺

俵山 タワラ ta-wa-ran 切り立った山縁を下る

柿野 カキノ ka-ke-nup 上手の所の原場

室町 ムロマチ mur-o-matu 岡の所の入り込んだ入江

松の木 マツノキ matu-not-ke 入り込んだ入江の山崎の所

中松 ナカマツ na-ka-matu 水辺の上手の入り込んだ入江

カルデラ全体が大きなカルデラ湖をなしていたであろう頃の地名も多いと思われる。