�@�@�@�@�@�H�c���U��

�@�@�@�@�@�i�X�����䂭�@��48��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�s�b�N�X���X�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2006�@1/20

�@���̗��̎i�n�ɑ��Y�̌��t�́u���B�E�H�B�ɂ́A�����h�l�Ԃ̏������h�Ƃ������

��悤�Ȑl������v�Ƃ���A�����̐l����K�˂闷�ł������B

�@�����̐l���Ƃ͗����i�N�K�J�c�i���A�X���l�j�A���h�i�n���^�J�V�A��茧�l�j�A

���������i�^�J�n�V�R���L���A�{�錧�l�j�A������g�i�J�m�E�R�E�L�`�A�H�c���l�j�A��

���Γ�i�i�C�g�E�R�i���A�H�c���l�j�A�������v�i�A���h�E�V���E�G�L�A�H�c���l�j�ȂǁA

�������珺�a�����ɉ����Ċ����������_�����A�u���k�l�ɂ����Ό����鍂�x�̎s����

�o�Ƃ��A���_�̋M�����v�����ꂽ�l�X�������ł���B

�@����̗��́A��̌����̒��C�R�̘[�A�ۊ�����k�サ�A�H�c��ՁA�v�ۓc��Ղ̏H�c�s

�ɍs���A�j��������K�ˁA�\��̕��̏�����K�ˁA�\��s�𗬂��đ��𓌂ɂ����̂�

��đ��̏�A������̏\�a�c�Γ쐼�݂̑�َs�A���p�s��K��闷�ł���B

�@�@�@�@�@�}�@1.�H�c���ɂ��َs�ۊ��̎��ӊg��n�`�}

�@�ۊ��̒n�`�͓��ӂȒn�`�ɂ����̂ł��낤�B�q���̍��A�l�̃}���K�G�ł́A��ɕt��

�鎨�𐔎��́u�R�v�̎��ŕ`�������A�����ł͊C�ݐ��ɑ召�́u�R�v�̎����O����ł�

��B���L�̂悤�Ȓn���ł��낤�B

�@�@�@�@�@�ۊ����@�@�L�T�J�^�@�@kisar-ka-ta�@�@���i�`�j�̏��A�ݕӂ̏�

�@�Ȃ��A�V�s�ł���ɂ��َs�͐m��ے��A�ۊ����A���Y�����������Ăł������̂ł��邪

���L�̂悤�Ȃ��̂ł��낤���B

�@�@�@�@�@�m��ے��@�j�J�z�@�@�@ni-ka-ho�@�@�@ �X�i���сj�̏��̎R��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C�R�̖k�R���ɂ���B

�@�@�@�@�@���Y���@�@�R�m�E���@�@ko-not-uta�@�@ �����͑��n�̃A�S�A�o��̍��l

�@�搶�͏ۊ��̈�ۂ����̂悤�ɏ�����Ă���B

�u���H�́A���~�n���A�����Ă���n�`���ʂ��āA���тƓ��{�C�݂̂��邠����ɏo���B

�@�Ƃ��ǂ������������B�C�݂ɂ͍��u�ƍ����̖h���т������B���u�Ƃ����Ă����捻�u��

�悤�ɁA���u�ł��Ƃ������`�̂��̂ł͂Ȃ��A�n�\�ɂЂ炽�����u�̑w������Ƃ�������

���ł���B���{�C�̕��Ɣg�̂��킴�ɂ������Ȃ��B����ɓ쉺���ċ��Y�i�R�m�E���j�Ƃ�

���l�ӂ̒��������邱�납��A�����̒n�`���A���ł���̂ɊC�ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ���

�����͂��߂��B

�@���܂肩�˂Đ{�c�攌�ɂ��̂��Ƃ������ƁA

���������܂��ˁB�v

�@�ƁA�������Ă��ꂽ�B�c���̒��ɓ_�݂��Ă���Õ���̋u�́A���͓��������̂ɂ���

���Ȃ��B

�@���́h�X���h�́A�ۊ��ɓ���Ƃ͂Ȃ͂������Ȃ����B

�@���ǂ��́A�C�ݓ��H����킸���ɓ����āA�����̂悤�ȓ������ǂ����B���悢��h�C�h

�������B

�i���ꂪ�A�ۊ��Ƃ������̂��j�v�@�Ɓu�����i�l�u�j�̉ԁv�̏͂ɂ���B

�@�H�c�s�֓���A���]�^���̕�Ȃǂ�K��Ă�����B�^���ɂ��āA

�u�^�����A�D��ŌǓƂɐ����A��\�ォ�玵�\��܂ň�т��ĕY���̒��ő������Ƃ����A

���i�Ɍ��ׂł����肻���Ɏv���邪�A�ǂ��������ł͂Ȃ��B

�@���͂����Ă��A�^���̂��̂��炩�Ȑl�������łȂ��̉��܂œ`����Ă����������A��

�N�̏ё�����A���܂ɂ��������݂��ڂꂻ���ȕ\������Ă���B�v �Ɓu���]�^���̂�

�Ɓv�̏͂ɂ���B

�@�ނ̗������C���^�[�l�b�g�Ō������B

�u 1754�`1829�@�]�ˌ���̋I�s�ƁE���M�ƁB�{���͔���G�Y�B 1810�N�i����7�j

�ȍ~�A���]�^���Ə̂����B�O�͍��i���m���L���s�t�߁j�ɐ��܂��B���w�E�{���w���܂�

�̂��A1783�N�i�V��3�j���痷�ɂłāA�������Ղ������ˊe�n�̑��X���܂�����B

�M�Z�E�z��E�o�H�E�Ìy����ڈΒn�̏��O�ɂ��킽��A1811�N����H�c�̋v�ۓc�鉺�i�H

�c�s�j�ɂ��B

�O�O�˂ł͖|�i������j�ƂȂ�A�H�c�˂ł͔ˎ卲�|�`�a�i�悵�܂��j�̈˗�������

�Ēn����Ҏ[�����ق��A�����L�u�^���V���L�v70���]���e�n�ɂ̂������B�^���͗����

�ڂɂ������̂ɋ����������A���k�ȍʐF�G���������A�܂�����������K���E�`����������

�߂��B�����́A�e�n�̔N���s���⏎�������̎��Ԃ�m�邱�Ƃ��ł��閯���j���Ƃ��Ă�

���ւ�M�d�ł���B�v �@Microsoft Encarta Encyclopedia���i�ꕔ�����j�Ƃ���B

�@�A�C�k�̕����⌾�t�ɑ��Ă��M�d�Ȓ��삪����A���|�`�a�Ɏg�������ƂŁA�ނ̒���

���M�d�Ɏc���ꂽ�̂������ł���B�Y���҂ł��鐛�]�^���̋Ɛтɂ�������āA���c���j�A

�{�{���Ȃǂ̉䂪���̖����w���N�����̂������ł���B

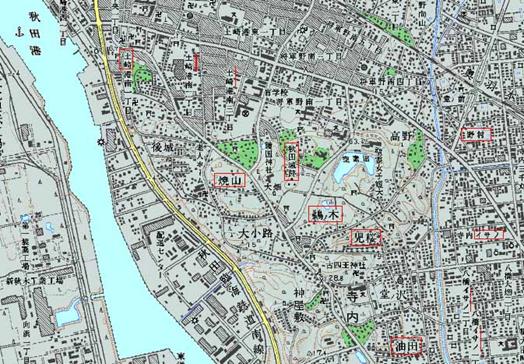

�@�@�@�@�@�}�@2.�H�c���H�c�s���ӂ̒n�`�}

�@�H�c�s�́u�A�L�^�v�n�����l�����ŁA�䂪���A�ŌÂ̗��j���ł�����{���I�ɂ́A�u�

�c�i�A�M�^�j�v�Əo�Ă��邻���ŁA���̌�A�u�O�c�i�A�N�^�j�v���g���Ă��邻���ł���B

�@�A�C�k�E�ꕶ��̗��ꂩ��͉��L�̂悤�Ȃ��̂��l������B

�@�@�@�@�@�H�c�s�@�@�A�L�^�@�@�@a-ku-ta�@�@�@�@���̋|�i�`�j�̏��@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�c�s���ӂ̊C�ݐ��̌`��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ar-key-ta�@�@�@��������̑��n�̓��A�R�̏� �A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@"key"�@�́@ei�@�Ȃǂ̓�d�ꉹ�͏d�ꉹ�@ii

�ς��₷���Akey��kii��ki�@�̕ω��͈��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@arke-ta�@�@�@�@��������́i�����́j�� �B

�@�Ȃǂ��l������B�u�A�L�^�v�n���͏H�c���ȊO�ɂ��������������A

�@�@�@�@�@�\�@1.�e�n�̏H�c�n���̕��z

�@�ڍגn�`�}�Œ��ׂĂ݂�Ə�L�̇@�A�A�A�B�̒n�`�ł͈��m���̗�������āA�A�̒n�`

�̓������������̂ł���B

�@�H�c�s�̏ꍇ�A�L��ōl����Ƈ@�̒n�����l�����邪�A�ޗǎ��ォ��̃G�~�V������

���߂ɒz���ꂽ�H�c��i�o�H��i�C�f�n�m�L�j�j�̂���ĎR���ӂ̏ڍגn�`�}�����Ă݂�

���B

�@�@�@�@�@�}�@3.�H�c���H�c�s�̏H�c��Վ��ӂ̒n�`�}

�@�����͂��Ă̗Y����͌��t�߂ŁA�ĎR���s�X�n���k�ɕ����R�n�ł���B���̎R�n

�ɑ��āA"ar-key-ta"�@�ƌĂ��Ƃ͏\���ɍl������B���������Ă̌Ñ�̒��S

�ōL�������n���ƍl���Ă݂����B

���̏ڍגn�`�}��̋C�ɂȂ�n���͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�ĎR�@�@�@���P�@�@�@�@ya-ke�@�@�@�@�@���݂̏�

�@�@�@�@�@�y��@�@�@�c�`�U�L�@�@to-us-san-key �C�ӂɂ���O�ɏo�����A�o��

�@�@�@�@�@�L�m�� �E�m�L�@�@�@us-not-kew�@�@�p�̑��n�̃A�S���A�o��

�@�@�@�@�@�����@�@�@�R�U�N���@�@ko-sa-kur�@�@�@�����͕l�ӂ̓��A

�@�@�@�@�@�쑺�@�@�@�m�����@�@�@not-mur�@�@�@�@���n�̃A�S�A�o��̉�

�@�@�@�@�@�C�T�m�@�@�@�@�@�@�@�@i-sa-not�@�@�@�@�����őO�ɏo�Ă���A�S�A�o��

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�A�u���f���@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���Ă̔������c�̂��������j

�@�H�c�s���ӂ̒n�`�}����

�@�@�@�@�@�Y����@�@�I���m�@�@�@o-mu-not�@�@�@������ǂ����n�̃A�S�A�o��

�@�͌��t�߂̒n�`�����Ă͂��̂悤�Ȃ��̂������ƍl�����Ȃ����B

�@�얼�̗R���́A���یS�W�L�i���傤�ق���䂤���j�̒��Ɂu��k�O�S�̍v���i�䕨���j

���A�M�ɂĂ݉�����Ȃ�A�䕨��Ɛ\���E�E�E�v�Ƃ̋L�q������A�v�����M�ʼn���

���Ƃ���䕨��i�Y����j�ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ��������ʓI�ƍl�����Ă��邻����

����B

�@�@�@�@�@�����@�@�@���o�Z�@�@ya-pa-se(tur) ���݂̎R�̔w��

�@�@�@�@�@��@�@�@�@�C�Y�~�@�@etu-muy�@�@�@�@ ��n�̕@�A�o��̓��]

�@�@�@�@�@�R���@�@�@�T���i�C�@san-nay�@�@�@�@ �i�吅���j�o���

�@�@�@�@�@�ؑ]�@�@�L�\�C�V�@key-so-usi�@�@�@ �R���������ʂɂ��鏊

�@�@�@�@�@�啽�@�@�@�I�I�q���@oho-pira�@�@�@�@ �R���̊R

�@�@�@�@�@�ڒ���@�@���i�K�T�Lmem-na-ka-san-key

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ӂ̏��̏o��

�@�@�@�@�@���c�@�@�@���i�M�_�@yana-ki-ta�@�@�@ ���i���d�|���鏊

�@�@�@�@�@����@�@�@�}�c�U�L�@matu-san-key�@�@���荞���]�̏o��

�@�@�@�@�@�S��@�@�@�����T�L�@mon-san-key�@�@��̂Ђ��̏o��

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�T���^�@�@sar-ta�@�@�@�@�@�@����/�����̏�

�@�@�@�@�@�r���@�@�@�A���}�L�@ar-mak-i�@�@�@�@ ��������̉��܂�����

�@�@�@�@�@��Z�@�@�@�I�I�X�~�@oho-su-muy�@�@�@���[������̌E�n�̓��]

�@�@�@�@�@�m��c�@�@�j�C�^�@�@nitat�@�@�@�@�@ ���n

�@�@�@�@�@�Ö�@�@�@�t���m�@�@hur-not�@�@�@�@�@���̏o��

�@�@�@�@�@�䏊��@�@�S�V���m�@kos-so-not�@�@�@ �z������/�������ʂ̏o��

�@�H�c�̒n�`���ēx�l����ɁA���Ă̗Y����͏H�c�̎s�X���瓇�ł������j�������̎R�A

�{�R�i�z���U���j�A�����R�̕����A�k�k���֗���Ă����B���̐�̂����炷�y���ɂ�荻

�F�A���{���ł��j�������܂ł̋|�`�̊C�ݐ����ł���ƂƂ��ɁA���Y���̍L��Ȋ����`

�������̂ł��낤�B�搶�͒j�������̊����R�i355m�j�ɓo�����͂�W�]����Ă���B

�@�@�@�@�@�}�@4.�H�c���j���s�A�j���������Ӓn�`�}

�@�C�ɂȂ�n���͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�j�������@�I�K�@�@�@�@o-ka�@�@�@�@�@ ����̏��

�@�@�@�@�@�j�����@�@�i�J�@�@�@�@na-ka�@�@�@�@�@���ӂ̏��

�@�@�@�@�@�{�R�@�@�@�z���U���@�@ho-un-san(-i)�@�R���ɂ���O�ɏo�Ă�����́A�o��

�@�@�@�@�@�^�R�@�@�@�V���U���@�@sir-san(-i) �R���O�ɏo������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k�̎R�[�ɐ^�R�W���A�^�R�_�Ђ�����B

�@�@�@�@�@�ˉ�@�@�@�g�K�@�@�@�@to-ka�@�@�@�@�@�C�̏��A�ݕ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ˉ�W���A�ˉ�`�����邪�A�厚�̍L��n��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł�����B

�@�@�@�@�@�쑺�@�@�@�m�����@�@�@not-mur�@�@�@ ���n�̃A�S�A�o��̉�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쑺�삪����Ă���B

�@�@�@�@�@����@�@�@�A�C�J���@�@ay-ka-wa�@�@�@�C���N�T�̏��̊ݕ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���삪����Ă���A���̉͌��̏W���ł���B

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�A���f���@�@ar-ter(-ke-us�i)��������̂�������щz���鏊

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������̂����x�鏊�A�Տ�

�@�@�@�@�@�ܗ����@�@�C���A�C�@�@ir-a-i�@�@�@�@�@ �ꑱ���̉�炪�y�n

�@�@�@�@�@�m��R�@�@�j�C�@�@�@�@ni-i�@�@�@�@�@�@ �X�̏�

�@�@�@�@�@��l�@�@�@�q�d���@�@�@pi-tuk-moy�@�@ ��̏��R�̏��̓��]

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��l�삪����B

�@�@�@�@�@�n���ځ@�@�o�V���E���@pa-so-moy�@�@ �R�̂������ʂ̓��荞��

�@�@�@�@�@����@�@�@�I���i�K���@o-un-na-ka-wa����ɂ��鐅�ӂ̏��̊ݕ�

�@�@�@�@�@���@�@�@�J���@�@�@�@ka-moy�@�@�@�@ ���̓��]

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ΐ삪����B

�@�@�@�@�@���@�@�@�A�I�T�@�@�@a-o-sa�@�@�@�@�@��炪����̍��l

�@����ɔ��Y���߂āA�C�݂�k�サ�\��C�݂ɖ�14Km�ɂ킽�葱�������̖h����

�߂Ȃ���\���ʂ�A�����𗬂��đ��𓌂ɂ����̂ڂ��Ă�����B

�@�@�@�@�@�}�@5.�H�c���\��s�̎��Ӓn�`�}

�@�C�ɂȂ�n���͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@�\��s�@�@�m�V���@�@�@no-sir-o�@�@�@�@�ǂ��A�����y�n�̐��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@not-sir-o�@�@�@ ���n�̃A�S�A�o��̎R�̐��/��

�@�@�@�@�@�đ��@�@���l�V���@�@i-o-nay-sir ����i�_�l/�ցj��������̓y�n

�@�@�@�@�@���`�@�@�@�g���K�^�@�@tur-ka-ta �L�тĂ�����A���̏�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����牪�����тĂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�䔪�c�@�@�q�n�^�@�@�@pi-hattar�@�@�@ �Ό��̗���̐₦�Ȃ����݁A��

�@�@�@�@�@�r���@�@�@�A���}�L�@�@ar-mak-i�@�@�@ ��������̉��܂�����

�@�@�@�@�@�|���@�@�@�^�R�E�@�@�@tapkop�@�@�@�@ �^���R�u

�W���̐��ɏ��R������A�V�_�Ђ�����B

�@�@�@�@�@�{�c�@�@�@�X�_�@�@�@�@su-ta�@

����̌E�n�̏�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ɊJ�������~�n���m�F�ł���B

�@�@�@�@�@�n�q�Ё@�@�o�R�_�C�@�@mak-ko-tay�@�@���܂������̗�

�@�@�@�@�@�x�c�@�@�@�g�~�^�@�@�@to(ko)m-ta�@�@ ���R�̏�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@tomam-ta�@�@�@���n�̏�

�@�@�@�@�@�@�@�@�g�r�l�@�@�@to-pi-nay�@�@�@ ����̐Ό��̐�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�x���A�x�c�Ƃ���B

�@�@�@�@�@��`�@�@�@�R�}�K�^�@�@kom-ka-ta�@�@�@�R�u�R�̏��/���̏�

�@�@�@�@�@�V���@�@�@�A�}�i�C�@�@am-nay�@�@�@�@��̒n�̐�

�@�@�@�@�@��ց@�@�@�g�L���@�@�@tok-wa

�˂��o���ݕ�

�@�@�@�@�@�Ł@�@�@�@�T�C�J�`�@�@sa-i-ka-us-i�@�@���l�̏��̏��ɂ��鏊

�@�@�@�@�@

�Łi�G���W���j�̓}���Ȃ̗��t���B

�@�@�@�@�@�v���@�@�N�L�@�@�@�@kut-ke�@�@�@�@ ��R�̏�

�@�@�@�@�@�p���@�@�@�z�m�L�Z�@�@ho-not-kew�@�@����̃A�S���A�o��

�@�@�@�@�@�^�ǒn�@�@�}�J�x�`�@�@mak-pet,i�@�@�@ ���܂�����

�@�@�@�@�@�����@�@�@�N���@�@�@�@kur-o�@�@�@�@�@���A�̎R��

�@�@�@�@�@����@�@�@�A�T�i�C�@�@os-nay�@�@�@�@ �w��̐�

�@�@�@�@�@

as-nay�@�@�@�@ �藧������

�@�@�@�@�@�@�D�@�@�@�n�^�I��

�@�@�@�@�@��R

�m�{���@�@�@nupri

�R

�@�W��211m�̎R�ł��邪�A�A�C�k��́u�R�v�ł��钿�����n���ł͂Ȃ����낤���B��

�`�́inupur-i:��͂̂�����́j�ŁA�Ñ�l�̎R�x�M��`���錾�t�Ɏv����B

�ΒJ�R�@�@�����@�@�@�@moy-a�@�@�@�@�@����g�Ƃ���ɍ����Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@mo-ya�@�@�@�@�@�����ȎR��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������܂肵���ӂ����炵���R�ł���B

�@�@�@�@�@������ �J���}�^�C�Vkari-mak-ta-us-i�i�삪�j�Ȃ����Ă��鉜�ɂ��鏊

�@�@�@�@�@��́@�@�@���^�C�@�@�@mo-tay�@�@�@�@�@�����ȗ�

�@�����ɂ͒����ɉh�����w�R�������̞w�R�邪�������Ƃ��낾�����ł���B�C���^�[�l�b

�g����w�R�������̐����������B

�u���q����A�Ìy�\�O�����x�z���Ă����������́A�Ëg�N�ԁi1441�`44�j�A�암���ɒ�

���k�C���ɓ���܂��B�N��2�N�i1456�j�������G�́A�쉺�ɐ������o�H�w�R��т��

���܂����B���̐��G�����z���͂��߁A����4�N�i1495�j���G�̎q���G�̎��Ɋ�������

�悤�ł��B���̌�w�R�������́A���������ƑΗ����A�V��17�N�i1589�j���̏d�b����

���G�̔��t�ɂ��������A���̏��150�`160���ԘU�邵�ʂ����ƋL�^�ɂ���܂��B���A

�w�R�������̐��͂͋���ƂȂ�A�������������ďH�c���Ə̂��A�c��3�N�i1598�j

�܂Şw�R������_�Ƃ��܂����B�v

�@�@�@�@�@�w�R�@�@�@�q���}�@�@�@pi-ya-oma�@�@�@��̎R���ɂ���

�@�@�@�@�@�u�ˋ��@�@�V�g�o�V�@�@sito-pa-us-i�@�@�R�̑��荪�̉��ɂ��鏊

�@�搶�͕đ�쉈������k��Ȃ���A�H�c���|���̑�ق̎�시�g�A�ג��ł���암�˂�

�o��̂��������p�̖єn���̓����Γ�̊ւ��Ȃǂ�_���Ă�����B

�@�@�@�@�@�}�@6.�H�c����َs���Ӓn�`�}

�@�C�ɂȂ�n���͉��L�̂悤�ł���B

��َs�@�@�I�I�_�e�@�@oho-ta-te�@�@�@���܂����藧������

�@�@�@�@�@�g��@�@�@�q���@�@�@�@pi-ru�@�@�@�@�@ ���̓�

�@�@�@�@�@�Ԑ�@�@�@�A�J�K���@�@wakka-wa�@�@ ���ӂ̊ݕ�

�@�@�@�@�@���@�@�@�_�C�m�@�@�@tay-not�@�@�@�@�т̏o��

�@�@�@�@�@�����@�@�@�n���O�`�@�@pa-ya-put,i�@�@ ���n�̓��A�R�̗��݂̐��

�@�@�@�@�@����@�@�@���R�@�@�@�@yoko�@�@�@�@�@ �l�����˂炤

�@�@�@�@�@���ԁ@�@�@�^�`�o�i�@�@tar-pana �x��A�Ղ鐅��

tap-pana�@�@�@����̏o��

�@�@�@�@�@���@�@�@�}�c�L�@

matu-ke ���荞���]�̏�

�@�@�@�@�@�ԉ��@�@�@�n�i�I�J�@�@pana-okay�@�@ ���n�̕@�A�o�肪��������

�@�@�@�@�@�����@�@�@�g���i�C�@�@tur-i-nay�@�@�@ �L�тĂ�����́A�o��̐�

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�J�X�_�@�@�@kas-ta�@�@�@�@�@�k���鏊

�@�@�@�@�@���q���X�@�V�V�K�����@si-sir-ka-mor,i�@�傫�ȎR�̏��̉�

�@�@�@�@�@���c�q�@�@�A�V�_�R�@�@as-tapkop�@�@�@�藧�����^���R�u�R

�@�@�@�@�@��Γ��@�@�I�I�V�Q�i�Coho-sike-nay�@ ���[���ו���w�������`�̎R�̐�

�@�@�@�@�@�߉ޓ��@�@�V���J�i�C�@sa-ka-nay�@�@�@���l�̏��A���̐�

�@�@�@�@�@�a�ށ@�@�@�G�d���@�@�@e-tur-i�@�@�@�@�@���n�̓��A�R���L�тĂ��鏊

�@�@�@�@�@�r���@�@�@�C�P�i�C�@�@ik-nay�@�@�@�@�@�߂́A�����������

�@�@�@�@�@�ȓc�@�@�@�}�K�^�@�@�@mak-ta

���܂�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�삪�R�֓��荞��ł���B

�@�@�@�@�@��c�@�@�@�I�E�M�^�@�@o-u-ki-ta�@�@�@ �����������������

�@�@�@�@�@�B�q�@�@�@�^�c�R�@�@�@tapkop�@�@�@�@ �^���R�u�R

�@�����ɒB�q�X�Ƃ���������܂�Ƃ����G��ȎR������A�R�c�G�O�搶�́u���k�E�A�C�k

��n���̌����v�́u�^�b�u�R�b�v�v�̍��ōŏ��ɏo�Ă�����̂ł���A���L�̂悤�ȎR��

����B

�@�@�@�@�@�}�@7.�H�c����َs�̓��i��c�j���猩���B�q�X�̎R�e�J�V�o�[�h�B�e��

�@�@�@�@�@���c�@�@�j�C�_�@�@�@nitat�@�@�@�@�@ ���n

�@�@�@�@�@�{�{�@�@�@�z���O�E�@�@pon-kut�@�@�@ �����Ȋ�R

�@�@�@�@�@��q���@�@�I�I�V�i�C�@o-us-nay�@�@�@����ɂ����

�@�@�@�@�@�Ԑ@�@�@�A�J�C�V�@�@wakka-us-i�@�@���ӂɂ��鏊

�@�@�@�@�@����@�@�@�q�i�C�@�@�@pi-nay�@�@�@�@ ���Ό��̐�

�@�@�@�@�@�����R�@�@�}�g�E�@�@�@matu

���荞���]��i�̎R�j

�@

�S�̂Ȃ��炩�����Z�H�̌������R�ł���B

�@�đ��𓌂ɂ���ɑk��Ύ��p�s�ł���B

�@�@�@�@�@�}�@8.�H�c�����p�s�̎��Ӓn�`�}

�@�C�ɂȂ�n���͉��L�̂悤�ł���B

�@�@�@�@�@���p�s�@�@�J�d�m�@�@�@ka-tu-not�@�@�@���̕�̏o��

�@�@�@�@�@�ԗց@�@�@�n�i���@�@�@pana-wa�@�@�@ ���ӂ�/�o��̊ݕ�

�@�@�@�@�@�єn���@�@�P�}�i�C�@�@ikema-nay�@�@�@�C�P�}�̐�

�C�P�}�̍������悯�Ȃǂɒ��d���ꂽ�B

�@�@�@�@�@�ΒJ�R�@�@�����@�@�@�@moy-a�@�@�@�@�@���荞���ɍ����Ă���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@mo-ya�@�@�@�@�@�����ȎR��

�@�@�@�@�@���c�@�@�Z�^�C�V�@�@sep-ta-us-i�@�@ �L�����ɂ��鏊

�@�@�@�@�@�і@�@�@�j�V�L�M�@�@ni-us-ke�@�@�@�@�X���Q�����鏊

�@�@�@�@�@�ߓc�@�@�@�c���^�@�@�@tur-ta�@�@�@�@�@�i�R�����j�L�тĂ��鏊

�@�@�@�@�@�܌ˁ@�@�@�I���g�@�@�@ori-tu�@�@�@�@�@����̕�

�@�@�@�@�@�����R�@�@�����X�P�@�@mor-o-su-ke�@ ���̐��̓���̌E�n�̏�

�����ɑ傫�����ڂ�ł���R�ł���B

�@�@�@�@�@�����@�@�@�I���i�^�C�@o-un-tay�@�@�@ �R���ɂ����

�@�@�@�@�@�瓊�x �J���i�Q�@�@ka-wa-na-key�@���̎R�݂̕��̎R

�@�@�@�@�@�Y�y�_�@�@�E�u�X�i�@�@up(sor)-su-na�@�����i�t�g�R���j�̌E�n�̐���

�@�@�@�@�@���c�@�@�@�J�K�~�^�@�@kakkum,i-ta ���ۂ̏��A�����ݏ�

�@�@�@�@�@������@�@�I�T���@�@�@o-sar,i

����̎���/����