赤城山

2003 8/25

講談の「赤城の山も今宵限り・・・」で知られる渡世人と呼ばれたアウトサイダーの国

定忠治と義理人情の世界は、江戸末期の事件ではあるが今に語り継がれてきている。有名

な「赤城山」であるがどのような所であろうか。

昭文社の「百名山」では山名の由来について「大昔、赤城山の神(百足に化身)と日光

男体山の神(大蛇に化身)が戦場ヶ原で戦い、傷ついた百足が赤城山に帰り、その血で山

が真っ赤に染まり、以来「赤き山」と呼ばれるようになったという伝説がある。」と伝え

ている。いかにも超自然的な説話である。

図 1.西上空から見た群馬県勢多郡、利根郡境の赤城山の山容カシバード像

大きなカルデラ湖をもつ、かつての火山であったのであろう。かつては赤い山であった

のかも知れない。

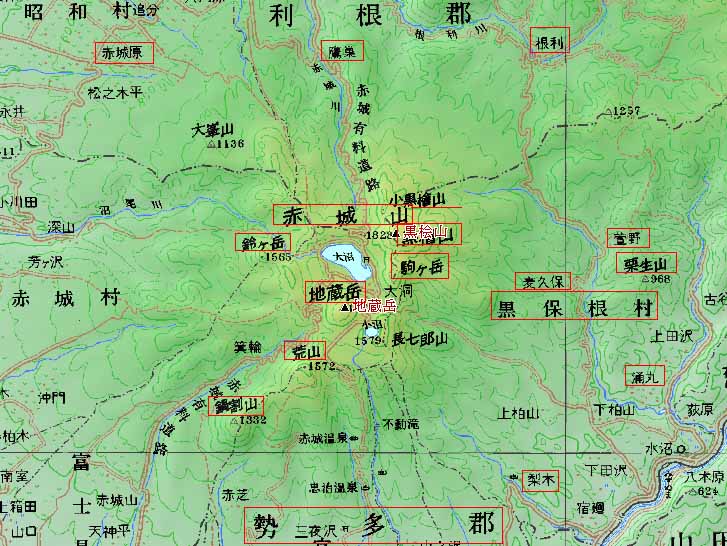

図 2.群馬県勢多郡、利根郡境の赤城山周辺地形図

赤城山とはいくつかの山の総称であるが、この山を自分の村に取り込もうと多くの村が

その領有権を競っている。勢多郡は赤城村、富士見村、宮城村、粕川村、新里村、黒保根

村など、利根郡は昭和村、利根村などである。それだけ人気があると言うことであろう。

なお、山名由来の中に出てくる、赤城山、男体山および戦場ヶ原についてはアイヌ・縄

文語の立場からは下記のように考える。

赤城山 アカギ wakka-ke 水辺の所

男体山 ナンタイ na-un-ta-i 水辺にある切り立ったもの、山

戦場ヶ原 センジョウガハラ sem(pir)-so-ka-para 日陰の岩礁の上手の広場

その他の地名、山名について下記のように考える。

赤城原 アカギハラ wakka-ke-para水辺の所の広場

鷹巣 タカス ta-ka-su 切り立った上手の鍋底、窪地

根利 ネリ nay-ri 川の高い所

鈴ヶ岳 スズガ su-sup-ka 鍋底状の(湖の)激流の上手

黒檜山 クロビ kur-pi 日陰の岩山

地蔵岳 ジゾウ chi-so 焼けた岩礁

荒山 アラ ar もう一方の(山)

鍋割山 ナベワリ nam-pe-iwor 冷たい水の神の住処、狩場

萱野 カヤノ ka-ya-nup 上手の山縁の原場

栗生山 クリュウ kur-i-u 日陰がそこでくっつく

黒保根村 クロホネ kur-po-nay 日陰の小さな川

湧丸 ワクマル wa-ke-mak-ru 岸辺の所の奥まった道

梨木 ナシギ na-sike 水辺の太地が荷物を背負っている所

ポコリポコリと盛り上がった山

勢多郡 セタ sep-ta 広い所

赤城山の山裾の広がりを指すのであろう。

なお、カルデラ湖の大沼は「オノ」と呼ぶそうである。

大沼 オノ o-no 山裾の良い所

o-nup 山裾の原場

また、大沼の東には駒ヶ岳があり気になる。

図 3.群馬県勢多郡黒保根村、富士見村境の駒ヶ岳山容カシバード撮影像

左手の高い山が赤城山最高峰の黒檜山、標高1,828mであり、この絵の中央が駒ヶ

岳、標高1685mである。その中間に大ダルミ、標高1,610mのコブ山がある。駒

ヶ岳の右山裾に小さな湖が見えるが、覚満洲と言うそうである。

駒ヶ岳 コマガ kom-ka コブ山の上手

覚満洲 カクマンス ka-ke-oman-su 上手の所の山奥にある盆地

なお、国定忠治の里、国定村は今も残っており、忠治の墓もある。奥入瀬川

にほど近い群馬県佐波郡東村国定である。

国定 クニサダ ku-un-i-sa-ta 我らが居る所の砂場の所

東村 アズマ a-tu-oma 我らがかつて居た所

佐波郡 サワ sa-wa 砂場の岸辺

お互いに関連しあっている地名に思える。