アバシリ地名考

'19 9/8 永田良茂

日本語系統論

「人文知」の巨人と呼ばれた、梅原孟先生がなくなられた。私どもの会の名誉顧問を引き受

けていただき、大会には毎  、励ましのメッセージをいただき、精神的なご支援をいただいた

、励ましのメッセージをいただき、精神的なご支援をいただいた

いた。アイヌ語地名を始めてみようと思い立った切掛は梅原仮説と呼ばれた「アイヌ語は縄文

語を引き継いだ。」 と主張されていることを知り、自分なりに各地の地名からこのことを証

明できるのでは、と思えたからであった。

日本語系統に関して、金田一京助の「日本語とアイヌ語は別系統の言語」とする説が定着し

ており、日本語もアイヌ語も系統の不明な孤立語などと思われてきた。これに対して、先生は

間違いであると主張されたのである。日本語語源研究会で発表された論文原稿はB5版1頁半

の簡単なもので、その結論は次の図式に示されていた。

図 1.梅原仮説としての日本語系統図

(小変化)

縄文語

アイヌ語

渡来語

古代日本語

現代日本語

この図式ては、今では「語」 を「文化」に置き換えても成立するし、「人」に置き換えて

も成立するが、「語」では成立しないと、明確な指摘である。なお、古代日本語は弥生語、弥

生文化、弥生人などに相当する。

先生は縄文文化とアイヌ文化との間に、蝦夷文化をおき、生活、宗教、風俗・風習の各面か

ら相互に比較して、基本的な共通点こそ見つかるが、文化の最たる言葉において、日本語とア

イヌ語が断絶しているなどあり得ないと主張されている。

上記の図式は縄文人が北上して北海道に残り、アイヌ人に引き継がれたことを示すが、「何

故に金田一理論が誤っているか」も明白である。金田一京助やアイヌ関連の学者は、アイヌは

北から南下して来たと、誤った認識の元に判断してきた。その根拠の一つがアイヌ語地名南限

線をもうけて、あたかもここまでアイヌがいたかのように人々に思わせていることである。

間違った金田一理論が誤ったまま一般常識化してしまっており、その弊害がどれほどのもの

か計り知れないが、日本語系統が不明のままであり、地名学や語源学がなっていないなどその

影響ともいえる。

網走地名

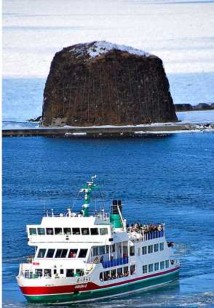

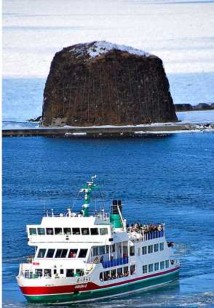

アバシリ地名は現在は広域地名になっているが網走市があり、網走港、網走駅、網走湖、網

走川などと見られる。元々の地名発生源は網走川河口の沖合の帽子岩(下図右上の▲印)にあ

り、そこが漁民の幣場であったことから始まっているようである。

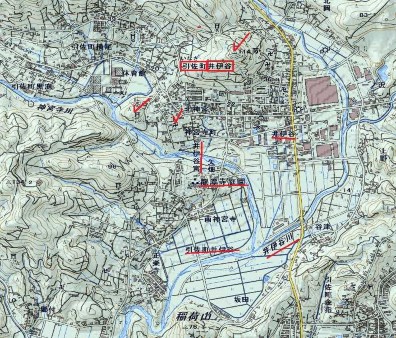

図 2.網走市周辺地形図

- 1 -

本田貢の『北海道地名分類字典』には、今までのアバシリ地名の由来を次のよう上げ

ている。

①chipa-sir,i 幣場の•島

アイヌが崇拝する「沖神」の幣場、網走川河口の帽子岩(知里真志保)

②chipa-sir,i 我らが発見した•土地 (永田方正)

③chipa-sir,i 白石神(帽子岩)がチパシリを連呼し舞踏、鳥鳴き声

(永田方正)

④apa-sir,i 雨漏る•場所 窟屋の入り口がしたたる場所 (上原熊次郎)

⑤apa 入り口 (知里真志保)

⑥kamuy-watara (海中の)神•石 (更科源蔵)

山田秀三の『北海道の地名』 によると網走市史に知里真志

保が書いたように「チパはイナウサンの古語゛、シリは島

で、チバ•シリは幣場の•島と解すべきもので、もともと

網走川の海中にある帽子岩に付いた名称である。この岩は

古くカムイ•ワタラ(神•岩)といわれ、漁民たるアイヌ

の非常に崇拝する沖の神の幣場のあった所である。チパシ

リが古語であるために、意味が後のアイヌに理解されなく

なり、新しく(我らが•発見した•土地)と言う解釈が生

じ、さらにチ(我等)も雅語であるから、それを同義語の

口語アに代えてア•パ•シリとするに至り、やがてその名

称が岩から離れてコタンのあった海岸の土地をさすように

なった」 とある。また、記録では「はヽ志り村」、

「はヾしり」、「ハヽシリ」、「ハバシリ」などもあったそうで

ある。

図 3.網走川河口の帽子岩

結局、知里真志保説①のとおりで、地名として下記のように変化してきたものと考えられ

る。

網走(アバシリ) < apa-siri < chipa-siri

なお、アイヌ語としては

chipa 幣場/祭場

apa 入口

が認められるが、元々は

a-pa/chi-pa 我等の・頭/山

であり、それぞれの意味変化に古代宗教の様子が反映されているように思える。

一方では広域化した地名として

chipa > 千葉

apa > 阿波国、安房国、網走

などがある。古代宗教の様子から考えて、集落の裏山は元々の意味は

a-pa/chi-pa 我等の・頭/山

などと親しみを込めて呼ばれたが、そこは幣場であり、祭場であった。そこは天上界に近く

あの世への入口と考えられていた。従ってアイヌ語として

chipa 幣場/祭場

apa 入口

が残された。宗教行事としての祭場での習慣はやがて、山岳宗教や盆踊りなどへ引き継がれ

ていったと考えられる。

ア の付く地名、神社名

a- : 我等の と、親しみを込めて呼んだ名称の地名、神社名に注目して、そこがかつての

- 2 -

祭場から来たもの、と考えられる神社を見てみよう、

愛宕神社

: 我等の の付くその代表は愛宕(アタゴ)地名や神社名であり、

愛宕神社 アタゴ a-tapkop 我等の•タンコブ(山)

a-tapkop > atago

とアイヌ語解から考えることが相応しいと考える。。

ちなみに、「アタゴ/アタコ」の語源説ヤフーの「百科事典から」では

•「背面」「日隠」の意味をもつ「あて」による (柳田国男著『地名の研究』)

(本居宣長著『古事記伝』)

をあげてある。

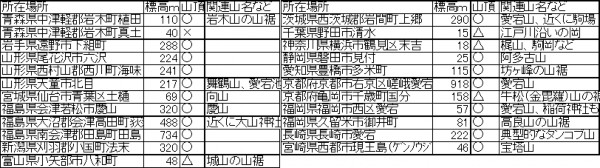

「愛宕」は神社だけでなく、山名や地名にも多く下記のようにあった。

•「日本全国の山検索」の「愛宕山」検索結果 120ヶ所

•「Mapion」の「愛宕」の地名検索結果 325ヶ所

カシミール3Dの地図検索で「愛宕神社」を調べた所、辞表のようであった。

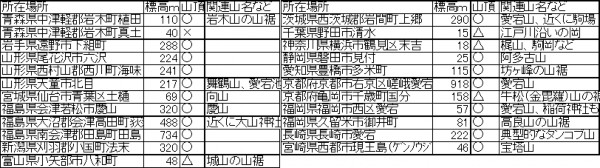

表 1 .主な愛宕神社と山との関係 (◯印は山頂付近、△印は山腹)

ほとんどの愛宕神社が小山の上

に設けられていることが分かる。

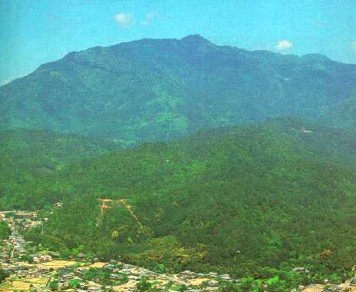

なお、愛宕大社は京都市右京区の

愛宕山にあるが、上記 a-tapkop

の意味をよく言い表している。

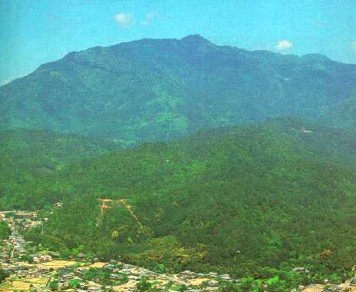

図 4.京都北西部の愛宕山の山容

山頂付近の小さなコブが親しみ

を込めた a-tapkop である。

3.2 安達太良山

アダタラ山は福島県中部にある1,728m の活火山である。アダタラはかつては「安太多良」、

「吾田多良」、「安達太良山」などとあり、高村光太郎は「阿多多羅」と当て字している。

この山名語源は

安達太良山 アダタラ a-tattar 我等が•踊り踊る/祭る

と古代の祭場のあった山と推定する。

アイヌ語

tattar(ke)-usi : 踊り踊りする•いつもする所

terke-usi : 踊る•いつもする所

- 3 -

は古代の祭場であ

る。念仏踊りなどに

見られる古代の祈り

が「踊る」ことにあ

ったのである。

図 5 . 念仏踊り

で有名な一遍上人の

真光寺(しんこうじ)

兵庫県神戸市兵庫

区松原通1丁目1-62

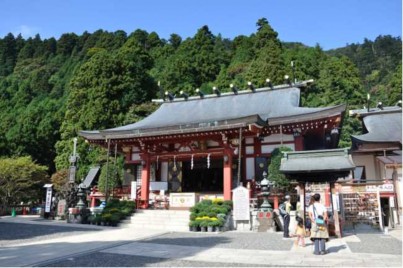

3.3 阿夫利(アフリ)神社

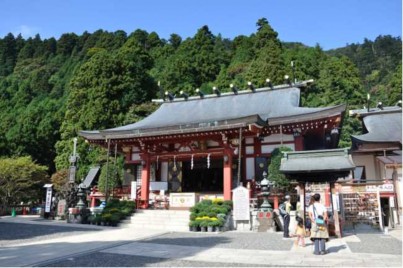

この神社を訪ねたのは、神道史研究者の西田長男が『日本神道史研究』第8巻の中で「神社の

起源の古さ」という一文で例証とし取り上げている神社だからであった。山頂からは大山山頂

遺跡として縄文土器も見つかっているそうである。

大山は神奈川県伊勢原市•秦野市•厚木市境にある標高1,252m の山であり、丹沢•大山

国定公園に属する。大山はかつては阿夫利山と呼ばれ、阿夫利神社が今に残されている。

「大山阿夫利神社(おおやまあふりじんじゃ)は、今から二千二百余年以前の人皇第十代崇神

天皇の御代に創建されたと伝えられている式内社である。 古くから相模国は許より関東総鎮

護の霊山としてご崇敬を集めてきた。海抜1252m の山頂からは、祭祀に使われたと思われ

る縄文土器が出土しており、当山の歴史の古さを物語いる。••••阿夫利神社は古代から人

々の心の拠り所となり、国を護る山•神の山として崇められて••••」 と案内板にあった。

山上の阿夫利神社上社には

山名はアイヌ語で

阿夫利神社 アフリ a-hur,i 我等の•岡

と推定する。また別称も

蛭ヶ岳(大山の別名) ヒル hur,u 岡 huru>hiru

と理解できる。

図 6.阿夫利神社下社

- 4 -

4.古代宗教的要素から

4.1 伊勢神宮から

我が国を代表する神社であり、神々の頂点に君臨する神域を有する。内宮は皇大神宮とも呼

ばれるように皇室の祖先とされる天照大神が祭神で氏神の最高位、総氏神でもある。外宮は

豊受大神宮とも呼ばれ、神々の料理人であった食物の神、豊受大神が棲むと言われている。

伊勢外宮の祭神は五穀をつかさどる女神、豊受大神または豊宇気毘売神であり、

豊受大神 トヨ to-i-o 海の•獲物が•多い

豊宇気毘売神 ウケ (i-)uk (獲物を)獲る

とアイヌ語で解釈できる。関連語彙として狩猟採集民の言葉から

鹿 シカ yuk < i-uk 獲物を•獲る

靫 ユキ i-uk-i 獲物を•獲る•もの 肩に担ぎ弓矢を入れるれる道具

であり、三重県津市の海岸は漁場として伊勢神宮の奉納のための禁漁区に指定されている

阿漕浦 アコギ a-ko-uk-i 我らが•そこで•(獲物を)獲る•所

そこの海岸近くにある神社が

結城神社 ユウキ i-uk-i 獲物を•獲る•所

である。

4.2 比々多神社

この神社も、神道史研究者の西田長男が『日本神道史研究』第8巻の中で「神社の起源の古さ」

とし取り上げている神社だからで、神奈川県伊勢原市の市街地に近い所にあり、前述の阿夫利

神社とも近い場所にある。大山1,252m の山から山麓を南東に直線上に駆け下る鈴川の作る

扇状地の基点の位置にある。

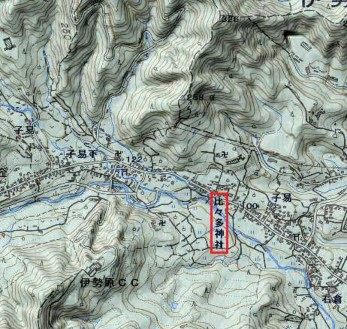

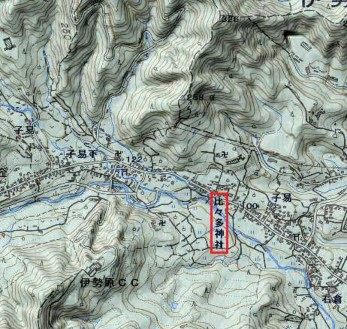

図 7.神奈川県伊勢原市の

比々多神社の地形図

ちなみに伊勢原市、鈴川は

伊勢原市 イセハラ

iso-para 獲物の•広場

> isehara

であり、

鈴川 スズ sim-suy 清水

> suzu

と地名語源解釈できる。

ここは縄文時代からの遺跡も多く、

神宮裏庭には古代祭祀遺跡であるスト

ーンサークル(環状列石)もあった。

地形から

比々多神社 ヒビタ

i-pitar

その(神の)•石原

> hibita

と解釈できる。

図 8.比比多神社の社殿

- 5 -

図 9.神社裏の境内の

ストーンサークル

4.3 渭伊神社

一昨年のNHK大河ドラマ「井伊直虎」の故郷、井伊谷(イイノヤ)の渭伊(イイ)神社を

訪れたときに、縄文アニミズムの自然崇拝のレベルの原始宗教感を強く感じた。それは周辺の

景観と共に、祭神名、神社名や地名などからである。

渭伊神社 イイ i それ(神様)

『地名アイヌ語小辞典』の中では i について、「それ;地名の中で、神の名を呼ぶのをはば

かって単にそれとだけ言ってすますことも多い。」とある。この i を強調した「イイ」である。

この地は静岡県浜松市北区引佐町井伊谷であり、地名語源としては下記のようであろう。

引佐町 イナサ inaw-san 幣の•棚/祭壇

井伊谷 イイノヤ i-not-ya その(神の)•アゴ/山崎の•縁/裾

上記井伊谷の地名の意味は図 1.に示す地形の特徴を端的に表現している。これらの「イ

ナ」と「イイ」の組み合わせは長野県南部の伊那地方の飯田市を訪れた際にも感じたものであ

る。「イナ」と「イイ」である。

また、伊丹周辺の猪名川と猪

名寺などの「イナ」、「イタ」

も同じく古代からの宗教観を

残しているように思える。

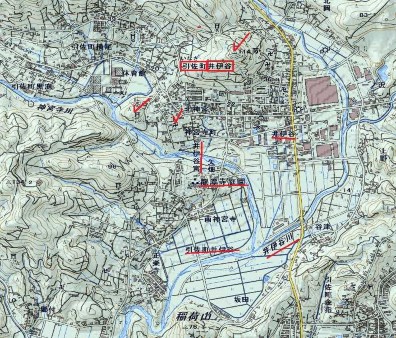

図 10.静岡県浜松市北区

引佐町井伊谷の地形図

図 11. 渭伊( イイ) 神社の社殿

- 6 -

この神社の真裏は天白磐座遺跡と言われる

小山であり、山頂はこの社の屋根と同程度で

あるが大小の立岩がゴロゴロとあり、こ

の神社の御神体を形成していると思われる。

この御神体が下記のように古代の祭場跡で

あろう。

図 12.天白磐座遺跡

の天白などは

天白 テンパク ter-pa-ke 踊る(祀る)•頭/山の•所 > tenpaku

磐(座) イワ (kamuy-) iwaki/ewaki 神の住処

(磐)座 クラ -kur 神(魔)

となる。ter はテルテル坊主のテルである。

この神社の祭神として「モロード様」とは

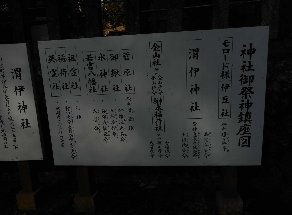

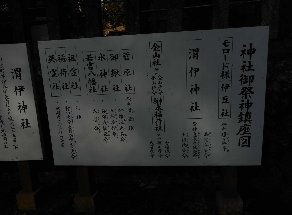

図 13.御祭神鎮座図

上記の神聖なるフーテンの寅さんであり、異人を異界からの神とする「まれびと信仰」があ

ったことを示す。

まれびと、マレビト(稀人•客人)は、時を定めて他界から来訪する霊的もしくは神の本質

的存在を定義する折口民俗学の用語である。

モロード/マレビト marapto/maratto 熊の頭/賓客

であろう。

以下に、主に旅に関する神様、神社を追ってみた。

4.4 ホウリョウ/ホウリュウ/リュウオウ 地名と神社

秋田県の新谷正隆氏から送られた「秋田県仙北地方のアイヌ語地名」という題で発表された

もので、ホウリュウ、ホウリョウ地名も24ヶ所上げておられる。地名だけでなく神社を伴っ

ている所もある。

柳田国男も『遠野物語』等で取り上げている。

「石器土器の出るところ山口に二ヶ所あり。他の一は小字をホウリョウという。••••字ホ

ウリョウには丸玉•管玉も出づ。•••••(注)ホウリョウ権現は遠野をはじめ奥州一円に

祀らるる神なり。蛇の神なりという。名義を知らず。(遠野物語112章)」 とある。

- 7 -

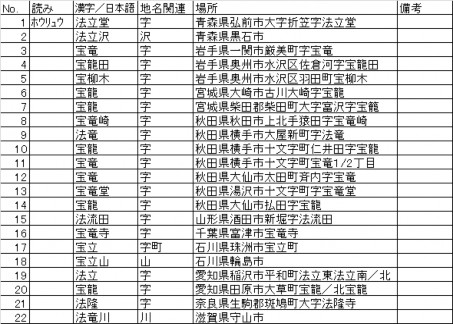

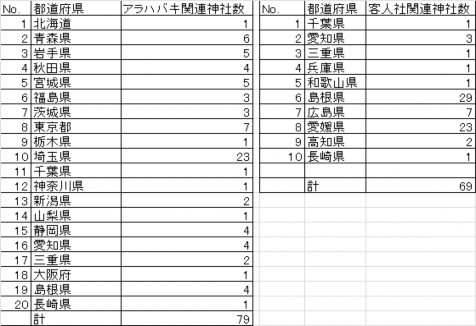

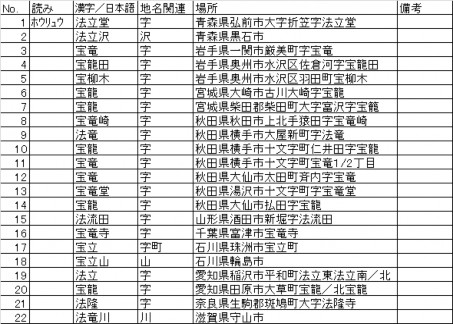

表 3. 各地の

ホウリュウ地名

神社としては、

宮城県大崎市田尻の

寶龍神社、山形県西

村山郡朝日町の豊龍

神社、山形県鶴岡市

八色木の法龍神社や

秋田県横手市増田町

の寶龍神社などがヒ

ットした。

表 2. 各地の

ホウリョウ地名

神社としては、

👉森県八戸市法霊

の法霊山龗( ホウ

リョウサンオガミ)

神社や岩手県一関

市北ほうりょうの

霻霳(ホウリョウ)

神社、👉森県十和

田市法量の法量神

社がインターネッ

トの検索でヒット

した。

これらの地名から

法量/豊料など ホウリョウ o-u(kot)-ru そこで•くっつき合う•道

法立/宝龍など ホウリュウ o-u(kot)-ru そこで•くっつき合う•道

リョウ、リュウとも ru のなまったものであろう。

一方、ru : 道 が先に来ると

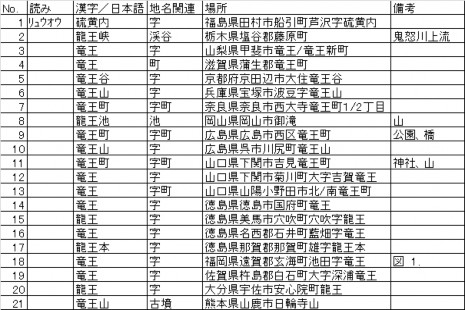

龍王/竜王 リュウオウ ru-o-u(kot) 道が•そこで•くっつき合う

であり、地名の意味は同じであり、分布は東日本に多いものと、西日本に多いものとに

分かれる。

原始宗教であるアニミズムに基づく宗教観が社会の発展とともにシャーマンによるシャーマ

ニズムへと進むが、我が国ではそれ以前のマレビト信仰がある。「マレビト」とは定期的に訪

れる「来訪神」であり、「常世」から来て人々を悪霊から護ってくれると信じられていた。こ

のような来訪神と関係する地名、神社名と考える。

- 8 -

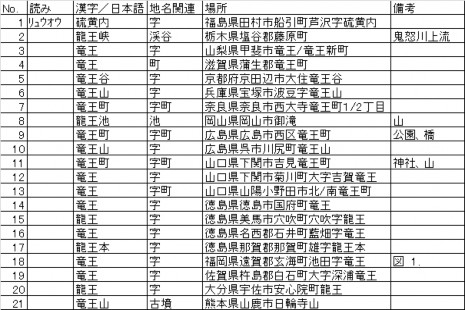

表 4. 各地のリュウオウ地名

阪府箕面市如意谷の龍王神社、福岡県飯塚市明星寺の龍王神社など多い。

神社としては、

和歌山県日高郡美

浜町の龍王神社、

熊本県菊池市龍門

の龍王神社、 鹿児

島県伊佐市菱刈の

龍王神社、 愛媛県

西予市野村町の龍

王神社、 山口県下

関市吉見の龍王神

社、 大阪府高槻市

津之江町

の龍王神社、 佐賀

県佐賀市東与賀町

の龍王神社、

神奈川県藤枝市志

太の龍王神社、 大

ホウリョウ、ホウリュウ、リュゥオウ地名の代表的な地形は下記のようである。

図 14.👉森県十和田市法量の地形図

図 15.岩手県一関市宝竜の地形図

図 16.福岡県遠賀郡玄海町池田

(現:宗像市池田)の地形図

マレビトとは直接的に結びつかないが、

道の交差点が行き交う人のもたらす品物や

文化を貴重な物としてその場所を命名し、

そのための神社まで設けていた貴重な例に

思える。

アラハバキ神社

アラハバキ(荒覇吐、荒吐、荒脛巾)信仰は、東北地方一帯に見られる民俗信仰。その起源

は不明な点が多く、「まつろわぬ民」であった日本東部の民•蝦夷(えみし、えびす、えぞ)

がヤマト王権•朝廷により東北地方へと追いやられながらも守り続けた伝承とする説が唱えら

- 9 -

れている。歴史的経緯や信憑性については諸説ある。縄文神の一種という説もある。また、古

史古伝•偽史的な主張と結びつけられることも多い。

アラハバキを祀る神社は東北地方に多く見られるが、関東以南でもみることができる。ただし

それは主祭神としてではなく、門客神(モンキャクジン)として祀られているケースが多い。

門客神とは、神社の門に置かれた「客人神(マロウドガミ)」のことで、「客人神」は地主神

がその土地を奪われて、後からやって来た日本神話に登場する神々と立場を逆転させられて、

客神となったと考えられている。アラハバキが「客人神」として祀られているケースは、例え

ば埼玉県大宮にある「氷川神社」で見られる。この摂社は「門客人神社」と呼ばれるが、元々

は「荒脛巾(あらはばき)神社」と呼ばれていたとのことである。

アラハバキ arpa-pake 行く/旅立つ•頭/頭領

マレビト/マロウド marapto/maratto 賓客/熊の頭

語源分析結果は旅に基づくマレビトを指していることが分かる。

アラハバキ神社を詳細に調べられたHP「神奈備にようこそ」玄松子(ゲンショウシ) か

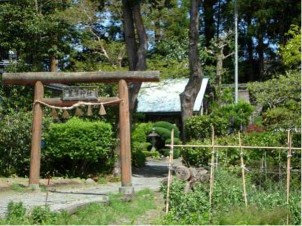

ら表 5. にまとめてみた。なお多賀城の横にあった荒幐(アラハバキ)神社を訪れたときの

写真を図 17. と図 18.に示す。

図 17. 多賀城跡東にある

荒幐神社鳥居と社殿(奧)

図 18. 神社の内部

コンセイサマが 左奥に見える。

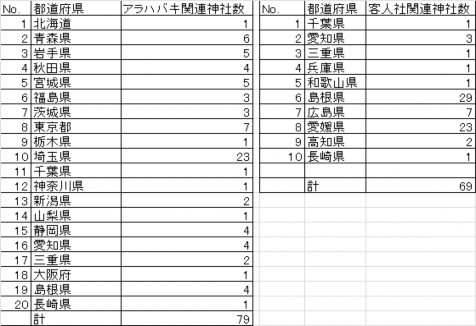

表 5.アラハバキ関連神社と客人社関連神社数

(「神奈備にようこそ」玄松子のデータから)

- 10 -

紙面の都合上、

個々の神社は省略。

客人社は

「マロウドシャ」

と読ます。

九頭竜神社

アイヌ語 kus : 通る という動詞がある。両白山地から福井平野に下る大河、九頭竜川が

あるが、九頭竜神社も各地にあり、九頭竜神や九頭竜権現を祭っている。アイヌ•縄文語の原

義は下記のように考える。

九頭竜 クズリュウ kus-ru (それに沿って)通る•道

九頭竜川の場合にはこの川に沿った道の名前から川の名前に変わったものではないだろう

か。箱根の九頭竜神社、京都の鯖街道沿いの九頭竜神社など多くが交通の要所であり難所に伴

う位置にあり、旅の安全祈願の祈りの場として残ってきたものではないだろうか。

ホームページ「神奈備にようこそ」の中の「クズの神を祀る神社」から「九頭竜」および「九

頭」の付く神社は下記のように有る。

表 5 . 各 地 の 九 頭 龍 / 九 頭 神 社

No. | 神社名 | 旧国名 | 場所 | 住所 | 備 考 「」内は祭神名など |

1 | 九頭龍神社 |

|

| 千葉県印旛郡印西町別所 | 「天手力男命」 |

2 | 九頭竜神社 |

|

| 東京都西多摩郡檜原村天文 | 「天手力男命」 |

3 | 箱根神社摂社九頭龍神社 |

| 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 | 「九頭竜大神」 |

4 | 諏訪神社摂社九頭龍社 |

|

| 長野県下安曇池田町大字会染 | 「九頭竜大神」 |

5 | 更科明神大神社摂社九頭龍社 |

| 長野県長野市大豆島字宮河原 | 「九頭竜大神」 |

6 | 別所神社摂社九頭龍社 |

|

| 長野県上田市別所温泉字内大 | 「彦竜命」、「高?竜神」、「姫竜神」 |

7 | 上諏訪神社摂社九頭龍社 |

| 長野県上高井郡子布施町押羽 | 「九頭竜大神」 |

8 | 矢島往郷神社摂社九頭龍社 |

| 長野県上高井郡子布施町都住 | 「九頭竜大神」 |

9 | 神明神社摂社九頭龍大権現社 |

| 岐阜県恵那郡坂下町坂下 | 「九頭竜大権現」 |

10 | 九頭龍大社 |

|

| 京都府京都市左京区八瀬近衛 | 「九頭竜弁財天」 |

11 | 九頭神社 |

|

| 京都府北桑田郡京北町細野北谷 | 「武内宿弥」 |

12 | 九頭女神社 |

|

| 兵庫県篠山市下篠見 | 「別雷神」 |

13 | 春日神社摂社九頭神神社 |

| 大阪府和泉市春木町 | 「九頭神明神」 |

14 | 高皇産神社摂社九頭神社 |

| 兵庫県川辺郡猪名川町北田原 | 「渡津神」 |

15 | 九頭神社 |

|

| 兵庫県川西市東多田 | 「九頭大明神」 |

16 | 九頭神社 |

|

| 奈良県奈良市下狭川町 | 「天手力男命」 |

17 | 九頭神社 |

|

| 奈良県奈良市広岡町 | 「天手力男命」 |

18 | 小泉神社摂社九頭神神社 |

| 奈良県大和郡山市小泉町 | 「九頭神明神」 |

19 | 九頭神社 |

|

| 奈良県天理市長瀧町 | 「建御名方大神」 |

20 | 九頭神社 |

|

| 奈良県天理市下仁興町 | 「建御名方神」 |

21 | 九頭神社 |

|

| 奈良県天理市苣原町 | 「建御名方神」 |

22 | 九頭神社 |

|

| 奈良県宇陀郡室生村下笠間 | 「高?竜神」 |

23 | 九頭神社 |

|

| 奈良県宇陀郡室生村多田 | 「高?竜神」 |

24 | 九頭神社 |

|

| 奈良県宇陀郡大宇陀町牧 | 「九頭大神」 |

25 | 加夜奈留美命神社摂社九頭神社 |

| 奈良県高市郡明日香村栢森 | 「九頭神」 |

26 | 九頭神社 |

|

| 和歌山県和歌山市福島 |

|

27 | 九頭明神社 |

|

| 和歌山県和歌山市朝日 |

|

28 | 伊太祁曽神社末社九頭明神社 |

| 和歌山県和歌山市伊太祈曽 |

|

29 | 髙皇神社境外九頭龍社 |

| 和歌山県和歌山市紀三井寺 | 「九頭龍明神」 |

30 | 九頭神社 |

|

| 和歌山県那賀郡那賀町麻生津 | 「素佐男命」、「大国主命」、「稻田姫 |

31 | 九頭神社 |

|

| 和歌山県那賀郡粉河町荒見 | 「素佐之男命」 |

32 | 九頭東屋神社 |

|

| 和歌山県那賀郡粉河町杉原 | 「天兒屋根命」、「経津主命」 |

33 | 宇夫階神社摂社九頭神社 |

| 香川県綾歌郡宇多津町 | 「天御中主命」 |

参考文献

HP「神奈備にようこそ」の「クズの神を祀る神社」から引用。

京都市の九頭龍大社は上記に含まれておらず追加した。

- 11 -

春日神社

春日大社は藤原氏の隆盛とともに政治権力に利用されていった。

春日大社を始め、春日神社も各地にあり、「ホームアトラス日本列島」の記事によると、

「春日大社は全国約3千社ある春日神社の総本社。

春日大社 奈良県奈良市春日野町

藤原氏の守護神である武甕槌命と経津主命、祖神である天児屋根命と比売神を祀る。四神をも

って藤原氏の氏神とされ、春日神と総称される。」 とある。

しかし、元々は「カスガ」の地名から「カスガ神」 となったものではないだろうか。

その理由は「カスガ」の次の言葉の原義による。

アイヌ語 kasu : 上を越える/(川を)徒渉する という動詞がある。

春日 カスガ kasu-ka (上を)越える•上手/岡

愛知県春日井市の「カスガイ」も同様。名古屋から長野に向かって中央本線の列車は、庄内

川に沿ってここから勾配をかけあがる。古代には大きな川には橋が無く、渡る場合は上流の岩

場などを伝って渡った。そのための道しるべの地名と考える。

甲府市の東に隣接する春日居町も笛吹川が流れる。

春日井/春日居 カスガイ kas-ka-i 越える上手の所

同様の地名に、兵庫県明石市の「アカシ」があり、次のように考える。

明石 アカシ a-kas-i 我等が上を越える/徒渉する所

江戸初期までここには橋がなく、明石川の中を歩いて渡る参勤交代の様子の図絵を見つけた

が、上記の語義に相応しい地に思われる。

春日大社のある奈良のその場所は奈良盆地の東端に位置し、東に山越えする起点の位置にあ

り、上記の名前に相応しい。

図 19. 春日大社

のある奈良県奈良市

春日野町周辺地形図

5.まとめ

縄文時代からの我が国の原始宗教の原点を縄文語からと考えられる apa,chipa から地名

へ、山岳信仰などへ広げて考えてみた。

食物神として、uk の付く神名や、i- の付く地名や神社名に縄文語由来を見ることができる。

また、原始宗教の一つとして、マレビト信仰があり、神社名の語源分析から旅と道に関する

ものが多くあることも追求してみた。

- 12 -

![]() 、励ましのメッセージをいただき、精神的なご支援をいただいた

、励ましのメッセージをいただき、精神的なご支援をいただいた![]()

![]()