「すべて」と数詞「いち」について

2008 2/2

前回でスワデッシュの基礎語彙100語の「文法要素」の分類を終え、「基礎語彙」の分

類に入る。その始めはスワデッシュの基礎語彙No.9 all すべて である。

この言葉は数詞の「いち」と関係が深いためにスワデッシュの基礎語彙No.11

one いち と合わせて見てみることにする。これは南島祖語 *it'a:1 とこれから派生し

た *p-it'a-n:合一 とが古語の「イタ」と「ヒタ/ピタ」とにぴたりと対応する。これら

は二重語(タブレット)の関係と見られ、派生語も多く指摘されている。。

たとえば、「イタ」から「イタ(到)・ル」、「イタ(致)・ス」、「イタ・ブル」(激しく

ゆれる)、その異形「イチ」から「イチ・シロシ」(極めてはっきりしている)、「イチ・

ハヤブル」(勢い激しく振る舞う)、「イタ(痛)・シ」、「イタ(労)・ハル」などもこの類

と言われている。その他、「イサ・ツ」(激しく泣く/激しくする)など、神名「イザナキ」、

「イザナミ」の「イサ」も派生語との説もある。

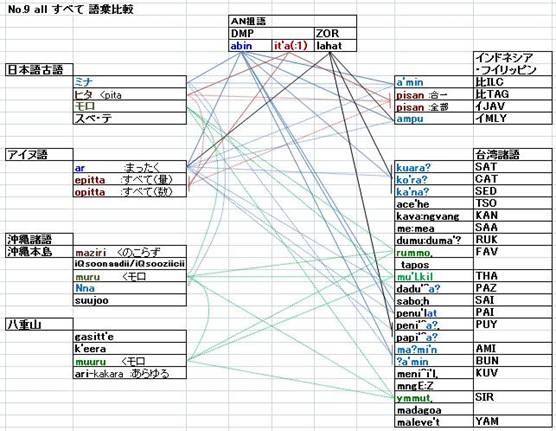

スワデッシュの基礎語彙No.9 all すべて に関して関連語彙を集めてみた。

表 1.スワデッシュの基礎語彙No9 all:すべて に関する南島語比較

日本語古語として「ミナ(皆)」、「ヒタ」、「モロ」、「スベテ」を上げてみた。上記のよ

うに「ヒタ」は数詞「1」に関連する言葉である。その他の語源を「日本語語源大辞典」

(小学館、監修・前田富祺)から引いてみよう。

「ミナ」 意味:居合わす全ての人/あるもの全部/全部のもの/みんな/すべて

語源説?@ミナミ(見並)の略<大言海>

?Aミナ(見何)の義<言元梯>

?Bミナミ(満並)の略<大言海>

?C満足の意で、ミチヌヤの反<名語記>

充つる意<国語の語根とその分類=大島正健>

?Dミナル(身成)の義<和訓栞・言語の根しらべ=鈴江潔子>

?Eミノア(身顕)の義<国語本義>

?Fモネの転。モはモロ(諸)、モモ(百)のモに同じ。ネは接尾辞。

またナネ(汝禰)のネの意<日本古語大辞典=松岡静雄>

?Gメナキ(陰無)の義<紫門和語類集>

「モロ」、「モロモロ」

意味:多くのもの/多くの人々

語源説?@ムラ(群)に通ず<大言海>

?Aモノモノ(物々)の転<国語の語根とその分類=大島正健>

?Bモはモレヌの意。ロはソロユルの意<和句解>

意味は分かるが、語源説はどれも明解でない。

「スベテ」は動詞「ス(統)・ブ」の連用形に助詞「テ」がついたものと国語辞書にあ

る。「スブ」の「一つにまとめる/寄せ集める/締めくくる」などの意味派生であろう。

その他に「アラユル」(あり得る限り/すべての)もあるが、動詞「ア(有)リ」から

の派生と有りここには入れていない。内的再構はうまくいかないようである。

一方、表 1. に示すように外的再構を見てみよう。

南島祖語 "abin" の "b" 音は "m" や "r" や "n" 音に変化してインドネシア諸語、台

湾諸語などに伝わっている。

「ミナmina」の変化を次のように見ることができる。

mina < m-ina < m-ita < *it'a 前鼻音化接辞"m-" と "t","n" の音便変換

mina < min < a'mim < *abin

min+na(接尾辞)と見ることもできる。

「ヒタ」は南島祖語の数詞「イチ」 *it'a から

hita < pita < p-ita < *it'a

< *pitan < *it'a

等となったことは間違いないであろう。「ピッタシ」、「ピタリ」など元の音韻特長をよ

く残しているように思える。

「モロ」は沖縄諸語 muru, muuru と明らかに同源であり、台湾サオ語 mu'Lkil の

mu'L(L=r)- �、シラヤ語の ymmut の mut(t=r) の幹収縮形であり、またファボラルン

語 rummo のメタテーゼ形である。

これらの言葉は南島語系であることは明らかであろう。

アイヌ語 "ar" は先述したように南島祖語 "abin" の "b" 音が "m" や "r" や "n" 音

に変化しているが、この祖語から幹収縮した形であろう。

ar < a'm(in) < *abin

なお、日本語および沖縄諸語にこの言葉の関連語は見つからないが、日本語の「アラユ

ル」、八重山語 ari-kakara のメタテーゼ形とも思えるのだが、いかがであろうか。

アイヌ語 "opitta","epitta" の "-pitta" は南島祖語 *it'a を含み、フイリッピンのタ

ガログ語、インドネシアのジャワ語 "pisan" に近似し、日本語「ヒタ/ピタ」や「ピッ

タ・シ」に同じであり、いずれも同系であることは明白である。従ってこれらをまとめる

と以下の表のようになる。

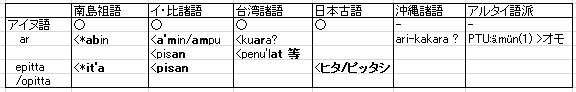

表 2. スワデッシュの基礎語彙No.9 all:すべて に関する各諸語の比較結果

スワデッシュの基礎語彙No.9 all:すべて に関する各諸語の比較結果

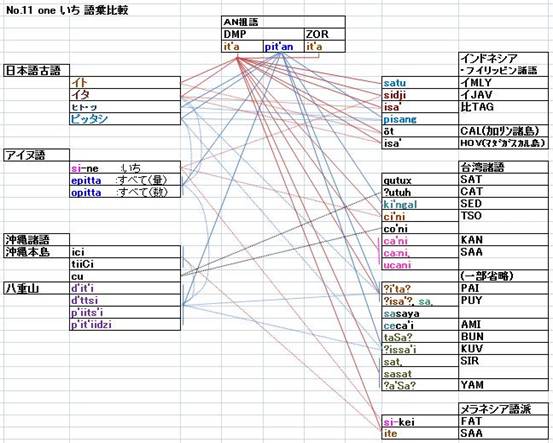

数詞も言語系統を論ずるには重要であるが、「イチ」は取り分け重要であろう。関連語

彙を下記のように集めてみた。

表 3. スワデッシュの基礎語彙No11 one:いち に関する南島語比較

スワデッシュの基礎語彙No11 one:いち に関する南島語比較

日本語の数詞「イチ、ニ、サン、・・・・」は弥生期後半の卑弥呼の時代、「三国志」

の「魏志倭人伝」の中にも、使者を使わし「親魏倭王」を持ち帰ったとあるが、魏の都で

あった洛陽、現在の北京の辺りの当時の数の呼び方であり、中国南部では未だこれに近い

呼び方が残っている地方があるそうである。この「イチ」も上記表の中の語彙と比べると

音韻的に類似しているように見えるが、ここではこの問題には触れない。

南島祖語 *it'a:1 とこれから派生した *p-it'a-n:合一 と多くの関連語を見いだせる。

日本古語「イタ」は南島祖語 *it'a:1 に同じであり、これの異形の「イト」、「イチ」、「イ

サ」などの派生語彙なども見てきた。

南島祖語 *it'a:1 と *p-it'a-n とはフィリッビンのタガログ語では isa , pisan と

"t'a"

から "sa"

の音になり、 "se" 音を経て、"si" 音に変化したのであろうと言われて

おり、インドネシアジャワ語の "sidji" 、台湾ツォウ語 "ci'ni" 、メラネシアファトナ語

の "si-kei" 、アイヌ語 "si-ne" などにその痕跡を残している。

アイヌ語1音節語説の立場からすれば "si-ne" は語根 "si" に接尾辞 ne:・・である

が付加された言葉と言うことになるが、インドネシアジャワ語の

"sidji" 、台湾ツォウ語

"ci'ni" は二音節語のまま、極めてアイヌ語 sine:1 に近い。アイヌ語の1音節語も南島

語の2音節語から幹収縮により1音節語になったものが多いようである。

アイヌ語 "si-" もまた極めて重要な単語であり、次のような意味で使われる。

si- ?@真の/本当の

?A大きな

?B親の(mo:子(の)、po:子(の) に対応)

?C自分の/自らの

si 糞

?@の意味で "sino-" と同じであるが、地名として北海道のシノマンペツ川、シノマン

サツホロ川など

シノマン川 sino-oman-pet

本当に山奥へ入り込んでいる川

�シ�ノ�マ�ン�サ�ツ�ホ�ロ川 sino-oman-SATPORO

本当に山奥へ入り込んでいる札幌川

と四国の清流、四万十川は同じ意味であろう。

四万十川 シマント si-oman-to 本当に山奥へ入り込んでいる海のような川

アイヌ語 "opitta","epitta" も上記の通りであり、まとめると下記のようになる。

表 4.ス ワデッシュの基礎語彙No.11 one:いち に関する各諸語の比較結果

ワデッシュの基礎語彙No.11 one:いち に関する各諸語の比較結果

沖縄八重山諸語に古い形の「イチ(一)」の形が残されているように思える。

これらのアイヌ語も明らかに南島語系の言葉であろう。