女、男と人について

2008 3/13

スワデッシュの基礎語彙100語の中の「基礎語彙」にある、No.16.「女」とNo.17.

「男」とNo.18.「人」を取り上げる

「女」と「男」とは相対の関係で、「男」と「人」とは語源的に同源と思われ区別が難

しい。「オンナ」は「ヲミナ」の変化した形であると日本語語源大辞典(小学館)にもあ

る。下記のような変化式になるのであろう。

女 オンナ onna < womna < womina

この「ヲミナ」が「女」の語源を調べる上で鍵になるのであろう。南島諸語のこの言葉

の関係は次のようである。

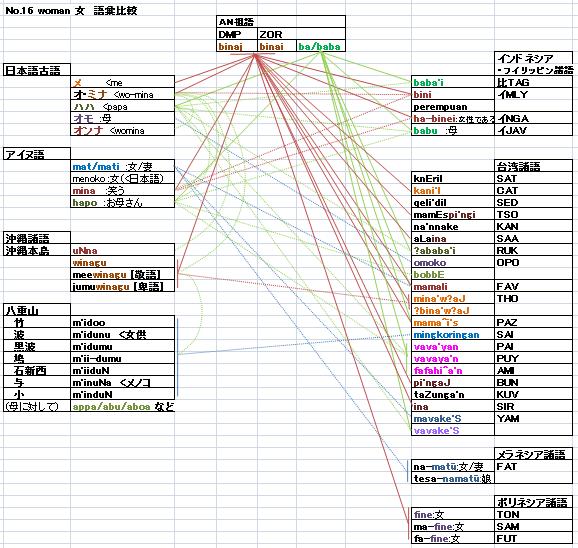

表 1.スワデッシュの基礎語彙No16 woman:女 に関する南島語比較

南島祖語の

*binaj/*binai は「ミナ」に類似し、下記のような変化が考えられる。

(オ)ミナ mina < n-bina < *binaj

南島語特有の前鼻音化、ここでは前鼻音結合により、b→m音の変化は一般的であり、

語尾子音が脱落するのも一般的である。「メ(女)」もこのような変化の第1音節の幹収

縮したものではないだろうか。(mi → me)

なお、ここでは接頭辞の「オ」の説明は省くが、南島祖語 *uRaN:人

の変化であろう

と思われる。日本語として男女の区別無く、「オミナ」、「オグナ」、「オキナ」などと表れ

る「オ-」であろう。

もう一方の南島祖語

*ba/*baba:女 から「ハハ(母)」は生まれたものであろう。

日本語語源大辞典(小学館)にはこの言葉の音韻変化を下記のように記している。

ハハ papa > FaFa > Fawa > hawa > haha

南島諸語からの日本語化において

*baba > papa

は一般的であり、「ハハ」への語源もすんなり分かる。

一方、古語「オモ(母)」は朝鮮語 omi 、モンゴル語 ama などアルタイ語系であろ

うと思われている。

アイヌ語においても「ミナ」が鍵になっているようである。アイヌ語 mina:笑う

は意

味がずれているが mat/mati(chi):女/妻 は下記のような音韻変化をへたものではないだ

ろうか。

mat/mati < mani < mina < *binaj

b→mの変化は上記に述べた。母音 i,a の前後入れ替わったメタテーゼ形である。

日本語、アイヌ語と同様、南島語祖語から変化したと考えられている赤道直下のメラネ

シア諸語に属するバヌアツ共和国の中心、エフェテ島のフェテ語において、

na-matu:

女/妻、 tesa-namatu:娘 などと、アイヌ語 mat に相当する matu が見られること

が上記の変化が自然であることを物語るものではないだろうか。見方が変わるが、台湾フ

ァボラルン語 (ma-)mali

から

mali > mar(i) > mat(i)

等の変化も自然であろう。

沖縄、八重山諸語から

winagu,minuNa,minduN などはもとの形「ミナ」に近く、ア

イヌ語との関連も無視できない。

また、上記に「ハハ」と南島祖語

*ba/baba:女 の関係を見たが、インドネシア・フ

ィリッピン諸語では baba'i

, babu 台湾諸語では ?ababa'i , vava'yan

,fafahi^a'n

八重山諸語として appa ,

abu , aboa など、アイヌ語 hapo:お母さん

と親縁関係を

感じることが出来る。(アイヌ語 ha-po は語根ha に指小辞と呼ばれる接尾辞 -po が

付加されたもので、日本語が *baba に対するのに比して、 *ba に対応するものであろ

う。)

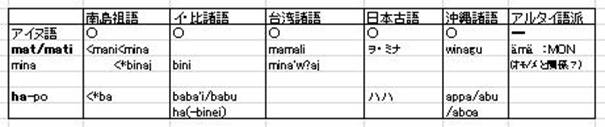

表 2.スワデッシュの基礎語彙No.16 woman:女 に関する比較結果

上記の結果はアイヌ語 mat/mati

, hapo が南島語系統であり、日本語「オミナ/オ

ンナ」、「ハハ」と同じく南島祖語 *minaj

, ba/baba などからの変化形であることは間

違いないのでは無かろうか。

次に「男」について見てみよう。「男」と「人」は不可分の関係にあるが、M.スワデッ

シュは基礎語彙として分けているので別々に見てみよう。

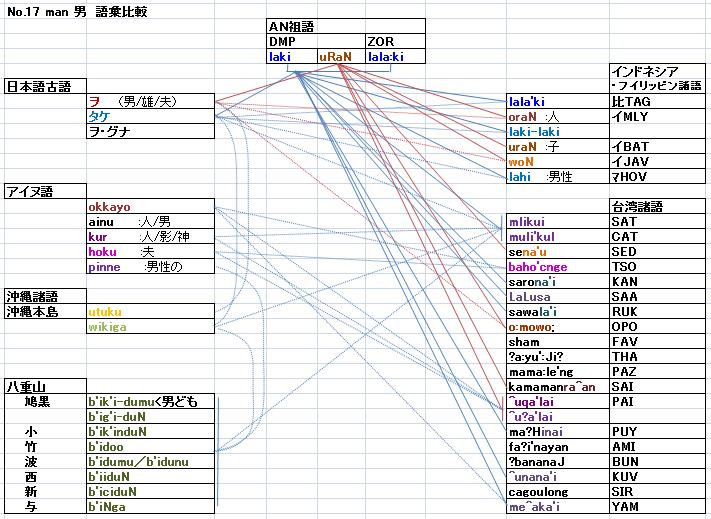

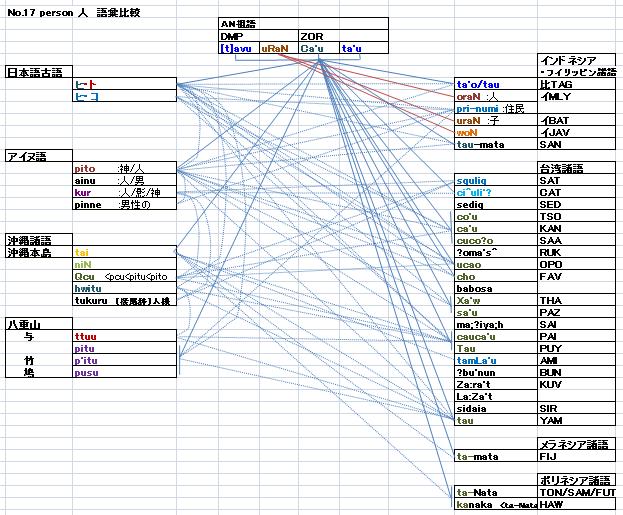

表 3.スワデッシュの基礎語彙No17 man:男 に関する南島語比較

日本語「ヲ(男/雄/夫)」に対しては、南島祖語 *uRaN:人

から

ヲ wo < ua < *uRaN

のような変化と見られ、インドネシアの森の住人、猿であるオランウータン:人・森の

に示されるように oran:人

であり、ジャワ語では woN:人

と表れることからも明らか

である。男女に区別無く、「ヲミナ」、「ヲキナ」と表れ、もともと「男」ではなく、「人」

を表すものと考えられるが、日本語的には「オミナ」、「オキナ」と対峙し、「オ」が「大

きい」を意味し、「ヲ」は「小さい」と対峙するとする説もある。

南島祖語 *laki:男

は日本語では

タケ take < taki < raki < *laki

の変化であろうと見られる。「猛々しい」、「タケヲ(武雄/健男)」などに表れる。

なお、ヲ・グナ(童男)の「グナ」はアルタイ・ツングース系のエベンキ語、ラムート

語の kuNa:児童 、ソロン語の kuaxan':息子 などとの関係が指摘されている。

アイヌ語 okkayo:男、 kur:人、 hoku:夫、 pin-ne:男性の など南島祖語

*laki/lala

ki , *uRaN などに無関係に見えるが、よく見ると台湾スクーリク・アタヤル語 mlikui

など祖語 *laki へ m- の前鼻音結合した形であるが、沖縄・八重山諸語の wiki-

, biki

- , bici- などこれからの変化に思える。与那国の b'iNga などからアイヌ語

pin(-ne)

などもあるように思える。

また、台湾チウリ・アタヤル語の

muli'kul の語尾を残した幹収縮形はアイヌ語 kur

と同じである。また、台湾ツォウ語

baho'cnge の後半幹収縮形はアイヌ語 hoku に近

似する。

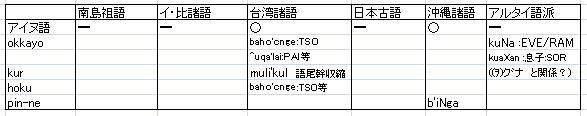

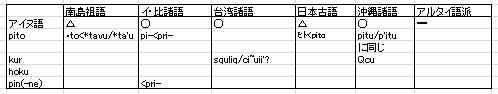

表 4.スワデッシュの基礎語彙No.17 man:男 に関する比較結果

結論は、南島祖語や日本語などとの明確な関係は見いだされないが、回り回って南島語

との関係がなんとなく感じられる。さらに詳細な調査が必要であろう。

次に「人」について見てみよう。この言葉においては日本語とアイヌ語の間で深刻な問

題を含んでいる。アイヌ語 pito:神/人 は主にユカラなどで神様の敬称などに使われ ka

muy:神

と対句で使われる場合が多いそうであるが、アイヌ語学者からは古くから「日本

語からの借用語」決められてしまっている。いずれもアイヌ語が日本語系統と無関係の孤

立語として定義されて来たことで、このような基本的な同一の語彙が見いだされると借用

語とされてきた。双方に縄文語という共通の祖語を抱く言語間ではこのような共通語彙が

見いだされるのは当然であり、「カミ(神)」と kamuy の関係と同様の「ヒト(人)」

と pito との関係に思えるのであるが、ここでは判定のしようがない。明らかに古代の日

本語が八重山諸語の pitu (沖縄では o→u へ)などと共に残っている例なのであるが。

表 5.スワデッシュの基礎語彙No18 person:人 に関する南島語比較

上記にオランウータンのオラン:oraN が人を表わすことを述べた。南島祖語としては

uraN が立てられている。日本語としては男を意味する「ヲ」に表れることを上記に述べ

た。日本語「ヒト」は

ヒト hito < Fito < pito 古語「ピト」

と変化してきたことは知られており、沖縄 hwitu 、八重山 pitu 、北海道アイヌ pito

と残っていることが日本語の変化を正しく伝えている。

この「ピト」は「ピ」と「ト」との合成と考えられ、マライ語で priya:男、 priyai:高

位の人、

pribumi:住民、 pria:青年、

pribadi:個人 などと人を表わす接頭辞としての

pri- の変化したものではないだろうか。

*pri- > pi- > hi-

の変化は一般的である。

また、「ト」は日本語としてタビト(旅人)、シロウト(素人)、スケット(助っ人)の

「ト」であるが、もう一方の人を表わす南島祖語

*ta'u/*Ca'u/*tavu からの変化と見ら

れる。

ト to < tau < *ta'u/*Ca'u/*tavu

同様に「ヒコ」の場合も「ヒ」と「コ」の合成と見られ、「ヒ」に関しては上記に同じ

で、「コ」は南島祖語 *Ca'u の変化形、特に台湾諸語の co'u , ca'u , cuco?o ,Xa'w

など

コ ko < kou < *ca'u

の変化が考えられる。しかし、上記「クナ」で述べた、ツングース祖語 *kuNa:子

エ

ベンキ/ラムート語

kuNa:子 からの変化とする見方もある。人と子との意味の違いもあ

り興味ある所であるが、子を意味する「コ」とアイヌ語の子供を意味や愛称を意味する指

小辞 -po と同源であるとする意見もある。

アイヌ語 kur ,

hoku , pinne に関しては上記に同じである。

表 6.スワデッシュの基礎語彙No.18 person:人 に関する比較結果

アイヌ語の「ピト」の借用語問題を無視して比較判定がしにくいが、取りあえず保留判

定の△を除いてもこれらのアイヌ語も南島語的と言えるのではないだろうか。