2007 7/22

永 田 良 茂

2 年前、岩手県北上市和賀町で行われた東北アイヌ語地名地名研究会に参加し、その時

の「和賀川と秀衡街道」探訪会に参加

図 1.岩手県和賀郡温泉町白木野にあるわら

人形

した。北上川の支流、和賀川に沿って、岩

手県南部の北上市から山形県横手市まで、

藤原秀衡の金山開発で切り開いた秀衡街道

と明治時代初期に大久保利通などの殖産興

業で切り開いた平和街道などを訪ねたバス

旅行であったが、途中、道を塞ぐように巨

大なわら人形があった。何よりも巨大な一

物と二本差しの目をむいた姿がユーモラス

であった。

昨年、高校の同窓会に鹿児島へ帰郷した

祭に曽於市大隅町岩川を訪れた祭、小高い

岡上に巨大な銅像が建っているのを見た。

図 2.鹿児島県曽於市大隅町の弥五郎像とその拡大像

「弥五郎どん」と呼

ばれる巨人像であ

る。何か共通してい

るように思われる。

東北では鬼は大人

と書いて「オニ」と

読ませたり、妖怪、

ナマハゲ、ネブタな

ど我が国の各地に巨

人伝承に伴う、伝承、

祭り、記念物などが

あることがわかる。

我が国ではダイダ

ラボッチなど広く伝承が残っているが、世界的に見ても各地に同

様な伝承がある。

世界各地の神話、民話、伝承に登場する、巨大な人間のような

存在で、神々と同じ血筋であったり、または神々の父、母である

場合もある。多くの創世神話で巨人の肉体から世界が創られるとする例が下記のようにあ

るそうである。

ウアイグ 【カフカス:オセット語族:巨人】

ウルリクムミ 【ハッティ:神:巨人】

ガヨーマルド 【イラン:原初人:金属起源】

ギガンテス 【ヘレネス(ギリシャ):巨人】

キュクロプス 【ヘレネス(ギリシャ:巨人、鍛冶匠】

ジャクルトゥ 【南アメリカ先住民族:ブラジル:ムラ民族:巨人:武器起源】

スルト 【ゲルマン:巨人:火の巨人】

ダイダラボッチ 【日本:巨人:地形起源】

タネ 【ポリネシア:創造神:巨人】

ツォノコア 【アメリカ先住民族:巨人】

- 1 -

トゥルサス 【スオミ:巨人】

ナポレオン 【フランス:巨人】

ブリアレオス 【ヘレネス(ギリシャ):巨人】

ヘカトンケイル 【ヘレネス(ギリシャ):巨人】

ユミル 【ゲルマン:巨人:霜の巨人:世界起源】

我が国の「ダイダラボッチ」 をアイヌ語で説いてみると下記のようになる。

ダイダラボッチ daidara-botchi

tartar(a)-potche-i 踊り踊る•どろどろした•もの

日本語の音韻変化として t→d(濁音化),r→i,p→b(濁音化),ei→ i

(重母音の短母音化)など一般的であり、アイヌ語の意味からして気味の悪い妖怪の姿が

想像できる。ダイダラボッチが形のはっきりしない妖怪であることも上記解釈の頷けると

ころである。

アイヌに伝わる地名伝承と巨人の関係が気になっていたので、北海道以外にもあるので

は、課題を持って地名を調べたら、👉森県の恐(オソレ)山、中国山脈の恐羅漢(オソラ

カン)山などこの種の地名であることに気づいたのでまとめてみた。

沖縄には島ごとに多くの民話が伝わり、民話の宝庫だそうである。神話•創世神話も

次表のように文献に残されている。 表 1.沖縄の創世神話と文献

巨人伝承の例として、「沖縄民 | 文献名 | 神名 |

話集」から「アーマンチューメの 「昔世の初めにアマンチューメ | 琉球神道期 | シネリキュ(男神)、アマミキヨ(女神) |

おもろそうし | あまみきよ、しねりきよ | |

中山世鑑 | 阿摩美久 | |

混効験集 | あまみきょう、しねりきよう | |

中山世譜 | 阿摩美姑(女神)、志仁礼久(男神) | |

球陽 | 男ハ志仁礼久ト名ケ 女ハ阿摩弥姑ト名ク |

とある。

上記の弥五郎どんは身の丈 15mの銅像だそうである。伝承としてはいろいろあるが、

隼人の酋長説が有力である。

大和朝廷は服属しなかった南九州を服属させるため、日向国を割いて、阿多国、大隅国

を新しく作り、初代大隅国主に陽候史麻呂(ヤコノフヒトマロ/フミマロ)を派遣したが、

養老 4 年(720 年)屈辱と感じた隼人は殺害してしまった。大和朝廷は大伴旅人(家持

の

父)を征隼人持節大将軍として派遣し、隼人は徹底抗戦したがついに攻め滅ばされてしま

った。

その後の死んだ多くの隼人族の祟りとして不作、疫病を恐れた宇佐神宮では「霊をなぐ

さめるため放生会をすべし」と各地の八幡神宮で放生会を行ったが、その名残という。現

在残っているのは、鹿児島県曽於市の岩川八幡神社(上記の弥五郎どんの像の地)、宮崎

県日南市の田之上八幡神社、山之口町の的野正八幡宮の三カ所だけと言われている。

関東から東北にかけて、カシマ様、ショウキ様、オニオウ様などと呼ばれ、集落の両側

に立てて悪霊や病気などから村を守るために設けられたのだそうである。古代の大和朝廷

の東北地方への勢力拡大と共に鹿島信仰は広まったと考えられ、秋田県などにカシマ様の

名前があるのは名残であろう。わら人形は秋田県横手市周辺に多いとも言われている。

名前については、ダイダラボウ(大太郎坊)、タイタンボウ、デイラボー、ダダ坊な

どあり、大足と書いて、ダイダラと読ますところもある。

各地にあるが、西日本形と東日本形と分かれるそうである。ここでは代表的なものを取

- 2 -

り上げてみる。

出雲、伯耆国の国境にタタラ製鉄跡が多く、一つ目の踏鞴(タタラ)法師がその原

形で各地に広がったと言われている。

ダイタボウとして、常陸国風土記に登場するものが、山や沼を作る話が各地にある。

富士山作るため甲州を盆地にしてしまった。

上州の榛名富士と榛名湖、榛名湖を掘って作った。

榛名山に腰掛けて、利根川で脛を洗った。

長野県大町市北部の👉木湖、中綱湖、木崎湖の仁科三湖はダイダラボッチの足跡であ

る。

東京都世田谷区の地名、代田(ダイタ)やさいたま市の太田窪(ダイタクボ)はダイ

タラボッチの足跡である。

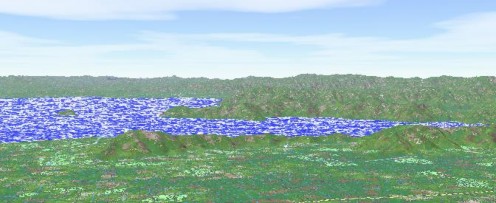

図 3.北海道白老郡白老町虎杖浜のオソルコ

チ

北海道の各地にオソルコチ地名がある。

「海岸の段丘を尻餅の跡の形にくりぬいた

ような窪地にその名前が付いている。また

その前には必ずイマニチという名の

岩が見いだされる。それらには、たいてい

昔人間の始祖である巨大な神様がクジラを

ヨモギの串にさして焼いているうちにその

串が折れたのでびっくりして尻餅をついた

跡の窪みが「オソルコチ」で、その時の串

が「イマニチ」だという伝説がついている。

この巨大な神の名は「コタンカルカムイ」

といい、あるいはサマイクルまたはオキク

ルミ等とも言い、古い時代の呪師(マジナイシ)だったらしい。」••••知里真志保「地

名アイヌ語小辞典」osor-kot から

神名 | コタンカルカムイ | kotan-kar-kamuy | 村を作った神 | |||||

サマイクル | samay-ye-kur | 信託を言う人/神 | ||||||

またの名 | oyna-kamuy | 物語の神 | ||||||

オキクルミ | ||||||||

地名 | オソルコチ | osor-kot/koti | お尻の窪み/尻餅の跡 | |||||

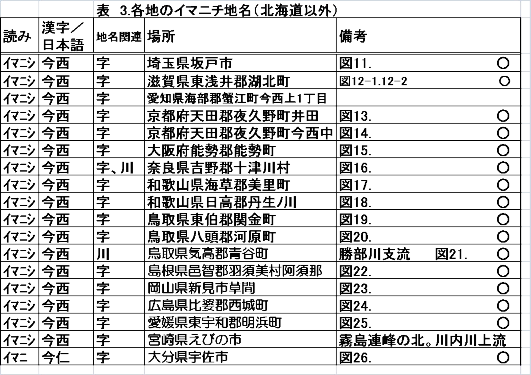

表 2.各地のオソルコチ地名(北海道以外 | ) | |||||||

イ マ ニ | チ | 漢字/日 | ||||||

ima-nit/niti | 読み | 本語 | 地名関連 | 場所 | 備考 | |||

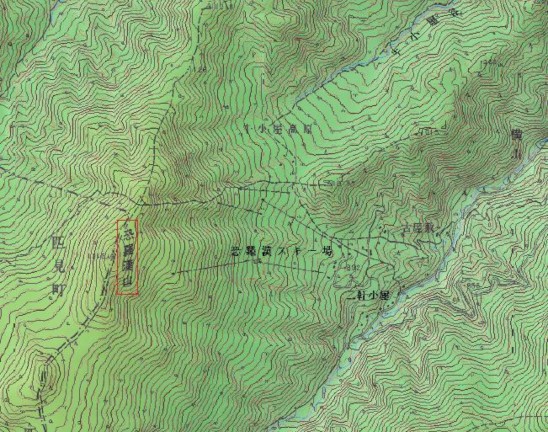

獲物をあぶる串/ 魚 | オソレ | 恐山 | 山 | 青森県むつ市/下北郡大畑町 | 宇曽利山湖 図4-1.4-2 ○ | |||

焼串 | オソレ | 襲山 | トンネル | 鹿児島県霧島市春山原 | △ | |||

これらの地名が北 | オソラカン | 恐羅漢山 | 山、スキー場 | 広島県山県郡、島根県美濃郡 | 境 | 図5-1. 5-2. ○ | ||

オソロ | オソロ沢 | 沢名 | 新潟県糸魚川市 | 姫川、小滝川支流 △ | ||||

海道以外にもあるこ | オソロセ | 恐瀬 | 字 | 熊本県天草郡天草町 | 天草島下島海岸 ○ | |||

とにアイヌ•縄文語 | ウソリ | 宇曽利川 | 川 | 青森県むつ市大湊 | 大湊港へ流れ込む △ | |||

としての痕跡を追っ | ウソッコ | ウソッコ沢 | 沢名 | 静岡県静岡市 | 赤石山脈、大井川支流 △ | |||

てみた。 | ウソ | 宇曽/宇曽元 | 字 | 大分県下毛郡山国町 | △ | |||

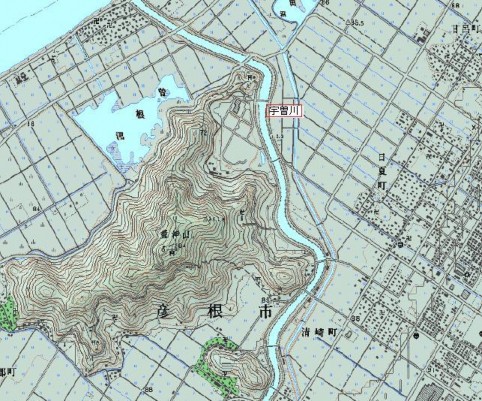

ウソ | 宇曽川 | 川 | 滋賀県彦根市 | 図 6. ○ | ||||

ウソイ | 宇楚井 | 字町 | 群馬県沼田市 | 図 7. ○ | ||||

ウソダニ | 雨蘇谷 | 字 | 長崎県平戸市宝亀町 | 図 8. ○ | ||||

ウソゴエ | 嘘越 | 字 | 長崎県佐世保市八の久保 | 図 9. ○ | ||||

ウソゴエ | 獺越 | 字 | 宮崎県東臼杵郡北方町 | 図 10. ○ | ||||

ウソゴエ | 獺越 | 字 | 山口県玖珂郡周東町 | 島田川、東川上流、2カ所 △ | ||||

オソゴエ | 獺越 | 字 | 島根県太田市山口町山口 | ○ | ||||

ウソゴエ | 獺越鼻 | 岬 | 岡山県玉野市宇野 | ○ | ||||

ウソノオ | 獺野尾 | 字 | -大3分県- 日田郡天瀬町馬原 | 筑後川支流玖川の湾曲点 ○ | ||||

ウソノ | 獺野 | 字 | 秋田県能代市扇田 | ○ | ||||

ウソサワ | 獺沢 | 字 | 岩手県陸前高山市小友町 | ○ | ||||

- 4 -

「恐山(おそれざん、おそれやま)は、下北半島の中央部に位置する外輪山、霊場であ

り、高野山、比叡山と並ぶ日本三大霊場の一つである。恐山は、カルデラ湖である宇曽利

湖(うそりこ)を中心とした外輪山の総称である。外輪山は釜臥山、大尽山、小尽山、北

国山、屏風山、剣の山、地蔵山、鶏頭山の八峰。「恐山」という名称の単独峰はない。火

山岩に覆われた「地獄」と呼ばれる風景と、美しい宇曽利湖の「極楽浜」との対比が特徴

である。

地蔵信仰を背景にした死者への供養の場として知られる。下北地方では「人は死ねば(魂

は)お山(恐山)さ行ぐ」と言い伝えられている。

恐山大祭や恐山秋詣りには、イタコマチ(イタコがテントを張って軒を連ねている場所)

に多くの人が並び、イタコの口寄せを聞く。」インターネットから

北上空から見た恐山周辺は下記のようである。

図 4-2.北上空から見た恐山周辺と宇曽利湖のカシバード撮影像

図

4-1.

👉森県

むつ市

/ 下 北

郡大畑

町の恐

山周辺

地形図

- 5 -

- 6 -

特に地図では宇曽利山湖と書かれているが、地元では「ウソリコ」と言われており、

宇曽利湖 ウソリコ osor-kot 尻餅の窪み

恐山 オソレ osor お尻

osor-kot → usoriko、osor-kot → osore の音韻変化は一般的であり、アイ

ヌと同じ巨人伝承、湖が巨人の尻餅の跡と伝えられ、恐山、宇曽利湖の地名になったと

考えられるが、地名伝承は伝わっていない。

広島県で唯一スキー場のある恐羅漢山である。この山名が縄文地名であろうという理由

は下記の通りである。

恐羅漢山 オソラカン osor-rakan 尻餅の窪地

アイヌ語で魚の掘る産卵穴、ホリのことを言う単語に、ichan,rakan,kot,kon などと

あるが、rakan も kot と同じく「窪み」をいう言葉であろう。

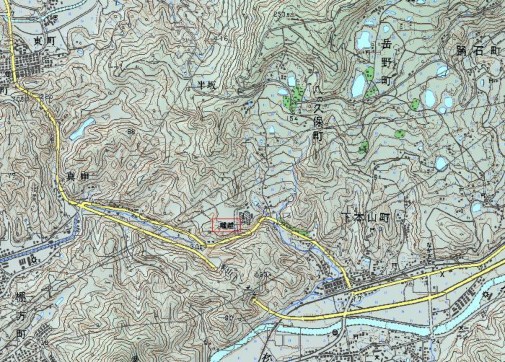

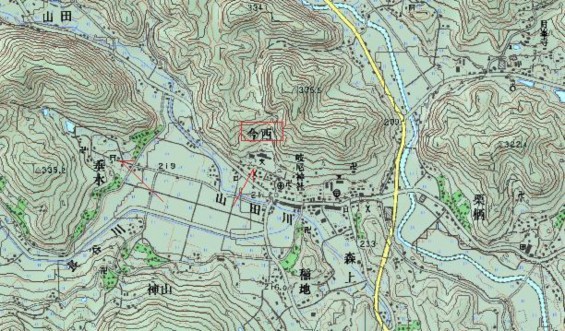

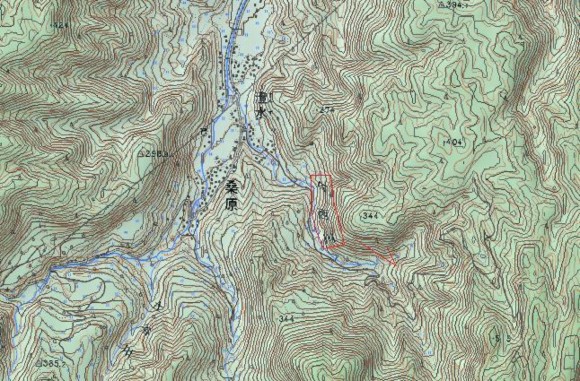

図 5-1.広島県山県郡、島根県美濃郡境の恐羅漢山の地形図

図 5-2.恐羅漢山頂のの西上空から南を見たカシバード撮影像

- 7 -

標高 1,346m のこの山は広島県では最高峰であり、南斜面へ向けてスキー場が設けら

れている。狩猟人としての古代人はこのような山峰から下方を見渡して獲物を探していた

と考えられるが、上記の地名解はその様な中でこの山に巨人の存在を、尻餅をついたまま

下方に滑り落ちていった尻餅跡を見て、無闇に近づいてはならない場所と語り合った結果、

残った地名ではないだろうか。

前に見たように👉森県下北半島の恐山には宇曽利湖があり、osor → usor(i) の

o → u の変化をみたが、尻餅としての osor→usor→ウソ の変化を 表 2.の後半

で見て取れる。ここでは主な地形図を提示してみる。

図 6.滋賀県彦根市の宇曽川

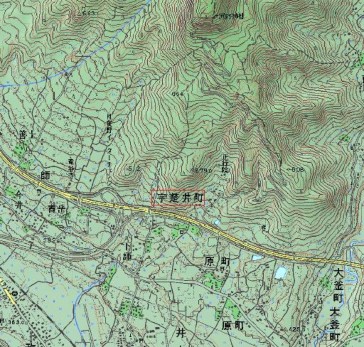

図 7.群馬県沼田市の

宇楚井町の地形図

宇楚井の文字の右手にあるコ字

型の窪地を指したものであろう

か。

osor→usor→usoi のように変

化したものであろうか。r→i の変

化は九州では地名の「原」(はら)

が「ハイ」または「バイ」となる

ことでも分かる。

琵琶湖西岸に

宇

曽川は流れ込ん

でいる。

荒神山はかつ

ては琵琶湖に浮

かんでいた島と

考えられるが、

個々の東岸が逆

3 の形をしてお

り、osor-kot

の言い伝えから

宇曽川と名付け

られたものでは

ないだろうか。

- 8 -

図 8.長崎県平戸市宝亀町の雨蘇谷の地形図

雨蘇谷の文字の左側の窪地が osor-kot の地形に思える。

図 9.長崎県佐世保市八の久保の獺越の地形図

「獺越」地名は街道沿いの集落であるが、この文字の上方にコ字形の窪地があり、ここ

が osor-kot であったのではないだろうか。

- 9 -

図 10.宮崎県東臼杵郡北方町の獺越の地形図

ここのオ

ソルコチの

地形は典型

的な尻餅の

跡 に 思 え

る。

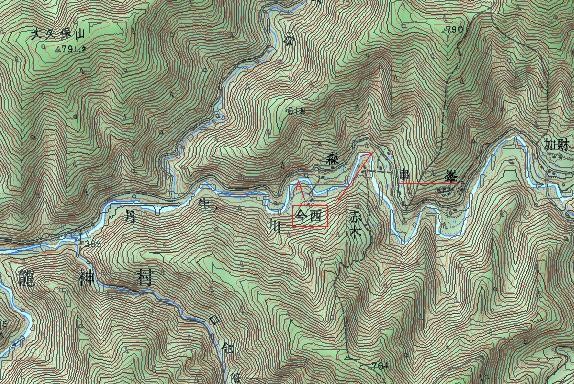

アイヌ語(i-ma-nit,i:獲物をあぶる串)と呼ばれる地名は日本語「今西(イマニシ)」

地名になったと思われる。串としての立岩の存在を確認できないが、この地名の周辺に

オソルコチに相当する窪地が有る場合が多く、アイヌ民話のオソルコチとイマニチの対の

地名跡で

は無かろ

うかと推

定 で き

る。各地

の今西地

名を下記

のように

調べてみ

た。

- 10 -

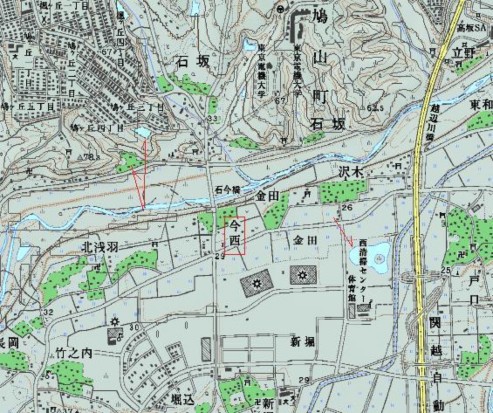

図 11. 埼玉県

坂戸市の今西の

地形図

図中、今西集

落の右にハート

形の池、左上方

に崖状の尻餅跡

が推定できる。

imanit の痕

跡は石坂、石今

橋などの地名に

感じられる。

図 12-1.滋賀県東浅井郡湖北町の今西の地形図(約 20 万分の 1)

やらこれが

ここは琵

琶湖北岸で

ある。ここ

に

osor-kot,i

に相当する

大きな尻餅

跡を確認で

きるが

今西地名の

北には山本

山を南端と

する細長い

山尾根を見

ることがで

きる。どう

(i-ma-nit,i:獲物をあぶる串)、魚焼串であるらしい。すぐ東には nit,i の省略された

- 11 -

に i-ma の「今」地名もある。

- 12 -

図 12-2.東の小谷山上空から見た琵琶湖北岸一帯カシバード撮影像

神の棲む島といわれる竹生島であるが、アイヌの民話をもとにすると下記のような伝承

であり、現在の今西の地名になったのではないだろうか。

「昔々、巨人の神様が竹生島に渡り、鯨を捕まえて、肉をヨモギの串に刺して焼いていた。

ところがパチンと串がはじけ飛び、巨人の神様は驚いて後へ高く飛び上がり、どすんと尻

餅をついた。その尻餅の跡が琵琶湖北岸に残されている。また、鯨肉を焼いていた串は東

に飛び去り山本山を先端とする長々とした尾根になって残った。当時の言葉でその地を、

イマニッツ(魚焼串)、いまはなまって今西(イマニシ)と言う。」

なお、参考までに竹生島のアイヌ語解は

竹生島 チクブ chi-ku-p 我らが飲む所、宴会場所

であろう。

図 13.

京都府天

田郡夜久

野町板生

の今西の

地形図

- 13 -

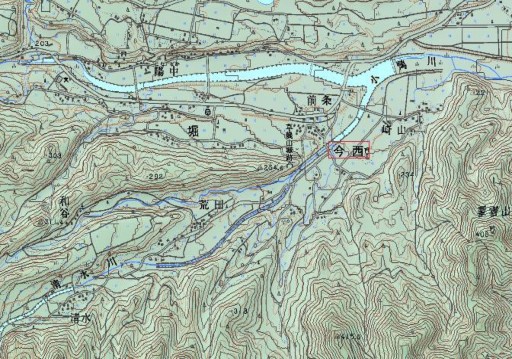

由良川の支支流の最上流の河岸段丘の地。

- 14 -

図 14. 京都府天田郡夜久野 の今西中の地形図

![]()

(5)大阪府能勢郡能勢 ![]() の今西

の今西

- 15 -

図

15.

大阪

府能

勢郡

能勢

![]() の

の

今西

の地

形図

- 16 -

図 16. 奈良県吉野郡十津川村の今西の地形図

(7)和歌山県海部郡美里 ![]() の今西

の今西

- 17 -

図

17.

和歌山

県海部

郡美里

![]() の今

の今

西の地

形図

図 18.和歌山県日高郡龍神村丹生ノ川の今西の地形図

図 19.鳥取県東伯郡関金![]() の今西の地形図

の今西の地形図

- 18 -

- 19 -

折れ曲が

っ

た山峰を呼

ん だ も の

か。

図 20.鳥取県八頭郡河原 の今西の地形図

![]()

(11)鳥取県気高郡👉谷 ![]() の今西

の今西

図 21.鳥取県気高郡👉谷 の今西川の地形図

![]()

- 20 -

- 21 -

図 22.島根県邑智郡羽須美村阿須那の今西の地形図

- 22 -

図 23.岡山県新見市草間の今西の地形図

- 23 -

図 24.広島県比婆郡西城 の今西の地形図

![]()

- 24 -

図 25.愛媛県東宇和郡明浜 の今西の地形図

![]()

ここは円形の盆地で今西集落、今西池もあるが、岩木地名もあり、古代からの神様のい

る場所という伝承があったのであろう。岩木地名は下記のように解釈できる。

岩木 イワキ (kamuy-)iwaki/ewaki 神の住処

図 26.大分県宇佐市の今仁の地形図

- 25 -

串状の尾根が幾筋も延びている特異な地形である。これらを i-ma-nit と呼んで地名

に残ったものではないだろうか。集落の奧に osor-kot と思われる窪地もある。

図 7.群馬県沼田市の宇楚井![]() の場合に今井という地名もある。オソルコチ と イマ

の場合に今井という地名もある。オソルコチ と イマ

ニチ の対の地名は

宇楚井 ウソイ osor-i 尻餅の所

今井 イマイ i-ma-i 獲物を焼いた所

の地名に置き換わったものではないだろうか。各地に今井、今居、今などの地名もある

がもう一つはっきりしない。

i-ma-nit,i から n 音の取れた imaiti;今市 も調べてみたがこちらは全く別の語源に

思える。

我が国に伝わるいくつかの巨人伝承を見てみた。特にアイヌに伝わる巨人の神様の地名

説話から、北海道以外に説話は残っていないが地名としては osor-kot/koti と i-ma-

nit/niti としてのこっているのではないか思われる。

このことはアイヌの人々が縄文文化を携えて北海道に閉じこめられたのに対して、我が

国では弥生時代以降急激な変化があり、縄文文化から弥生文化への変化が急で、縄文語が

忘れられ(いわゆる言語交替が行われ)その後ヤマト言葉が出来上っていったが、地名は

縄文語のまま保存されたものがあることを示している例ではないだろうか。

以上

- 26 -